新型コロナウイルスで耳にする機会が増えた「在宅死」。半数以上の日本人が病院ではなく自宅での最期を希望しているが、実現が可能かどうかに地域差があるのが現実。都道府県別にそのランキングを見てみると、ある共通項が浮き彫りになった。

コロナの影響で在宅看取りが2倍に

新型コロナウイルスの感染者が、家族にも会えず病院でひとり孤独死のニュースは記憶に新しい。

「多くの病院で感染対策の面会制限が行われていますが、この世に別れを告げるときには、やはり家族と一緒にいたいと、病院に入るのを躊躇(ちゅうちょ)する例が増えています。自宅で最期を迎える人はコロナ以前と比べて倍増した、というのが実感です」

関西で在宅医療を積極的に推進する医療グループの医師はそう語る。

昭和の中ごろまでは、亡くなるときは自宅で、というのが当たり前だった。同じころにはせいぜい1割ほどだった「病院での死亡」との割合が逆転したのは、高度経済成長期の1970年代後半。それが急増して8割を超えると、亡くなるのは病院、というのが日本人の常識となってきた。

しかし、平成も半ばを過ぎるとその状況に変化が訪れてくる。

「平成後期になると、病院で亡くなる方の割合は明らかに減少し始めました」

1950年代からの統計をとり続ける厚生労働省「人口動態統計」の担当者は、年次調査の数字をたどりながらそう話す。

当時の内閣府調査でも「最期は自宅で」という声は5割を超え、その割合は新型コロナ直前の2019年の調査でもほとんど変わらない。ところが実情は、最期を自宅で迎える割合はまだまだ1割強というのが現状だ。

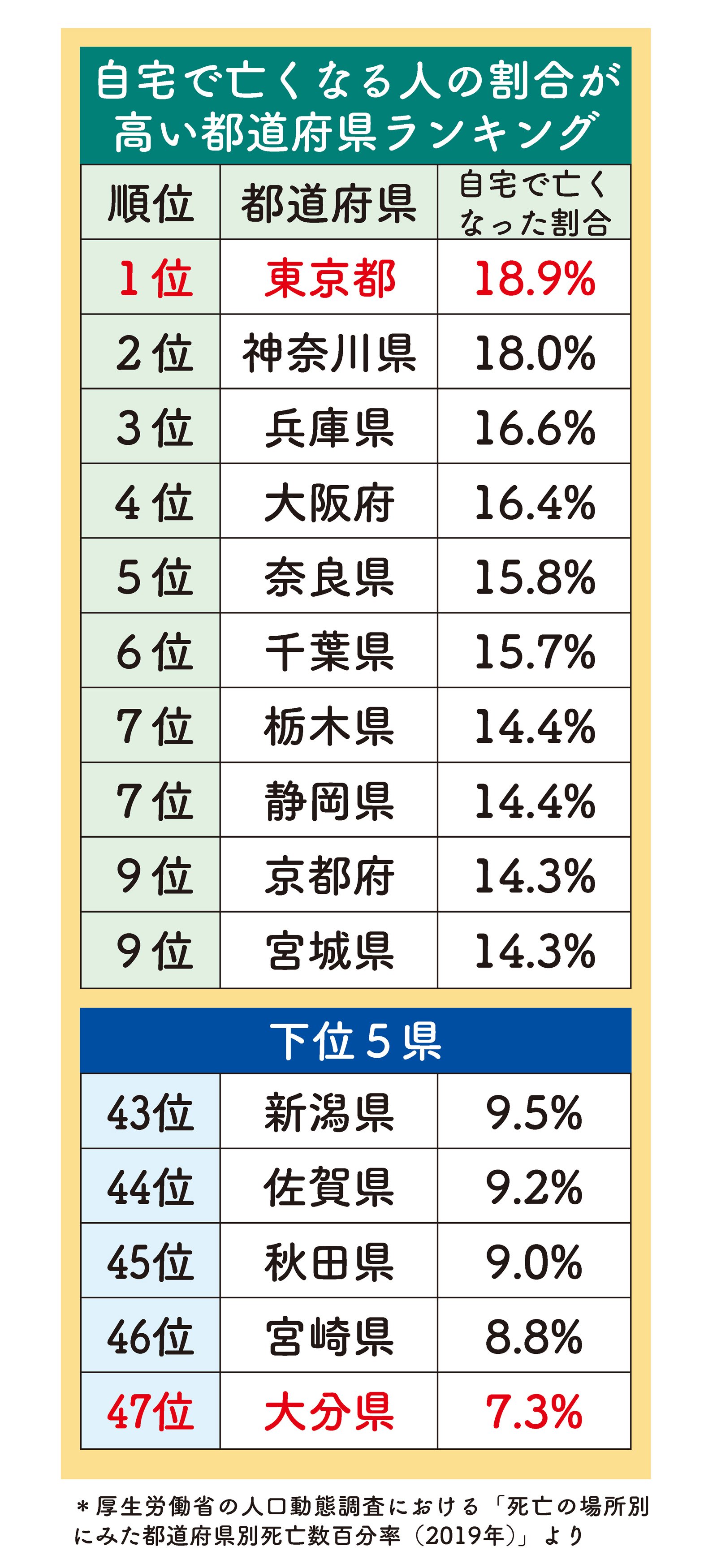

調査結果の集計が終わっている『令和元年人口動態統計』における「死亡の場所別にみた都道府県別死亡数百分率」によると、亡くなった場所が「自宅」である人の割合が最も高いのは、「東京都」で18.9%。以下2位の「神奈川県」18.0%、次いで「兵庫県」16.6%、「大阪府」16.4%、5番目が「奈良県」で15.8%などという数字が続く。

反対に最下位となったのは「大分県」の7.8%で100人のうち8人にも届かず、次いで「宮崎県」8.8%、「秋田県」9.0%、「佐賀県」9.2%、「新潟県」9.5%など8つの県が10人以下。割合のいちばん大きい「東京都」と最下位の「大分県」の間には2.5倍近い差が出ている。

その差はどこから生まれるのか

ランキング全体の傾向からは、都市部ほど割合が高く、逆に割合の低い県は地方に分布していることがわかる。実はこの「在宅死」割合に関しては、「在宅医療」の地域格差が大きく影響しているとされているのだ。

日本では、大都市圏を中心に人口の集中傾向が続き、それに伴って医療、福祉の整備にも地方ごとに大きな差がついた。そのため在宅医療対応の病院や診療所の割合も都市部で高くなるのは至極当然の結果といえる。

しかし、ランキング5位となった「奈良県」は決して都市部とはいえない。同県の福祉医療部に話を聞くと、「確実な要因はわからないものの、確かに在宅医療の充実度が影響している可能性はあります。実際人口10万人あたりの訪問看護従事者数は全国平均より5~10人近く多い」とのこと。県下にまんべんなく在宅看取りに対応する医療機関が分散していることも、その要因のひとつではないかと分析している。

地方では医療機関が一部地域に集中しがちだが、奈良県では図らずもこのような結果になっているのだろうか。福祉医療部では「保健所や医師会と調整しながら、県全体で在宅医療体制のさらなる充実を目指しています」と在宅医療の普及発展に積極的な方針を説明してくれた。

在宅医療の地域格差問題

在宅死亡率地域間格差がわかる「人口動態統計」を発表する厚生労働省は、同時に「全国在宅医療会議」によって在宅医療推進の指針への取り組みを進めている。

在宅医療への足かせとなる、地方が抱える少子高齢化、人口減少、医師不足、過疎化などの問題を、日本医師会や病院協会などの関連団体の協力を得て解決していくための普及・啓発に努めるのだ。

自宅で最期を迎えるためには、365日24時間対応可能な医師などの体制が理想だが、全国的な整備は容易ではない。自宅での看取り率最下位の大分県の「医療の現状」では最大の問題として少子高齢化による人口減少が嘆かれる。これを筆頭に医療の過疎化が進行した。結果、希望とは違って大分県民の半数以上が自宅で最期を迎えることは実現困難であると考えていることがわかった(大分県在宅医療に関するアンケート調査結果より)。

この理由としては「24時間体制で相談に乗ってくれる所がない」や「訪問診療してくれる医師がいない」という不安の声が上がっている。

大分県のように、人口10万人あたりの在宅医療対応医療機関数が全国平均を上回るにもかかわらず、それが実際には自宅での最期に結びついていない都道府県は少なくない。

自分らしい逝き方の選択

昭和26(1951)年の自宅での死亡が8割なのに対し病院での最期は1割程度であった。これが完全逆転したのは平成17(2005)年。しかし2000年前後からは介護老人保健施設や老人ホームで最期を迎える人が増え始め、病院での死亡率は減少を始める。少しずつではあるものの「自分らしい逝き方」を選択できる状況が生まれつつあるともいえるだろう。そして新型コロナをきっかけに、われわれが「在宅死」を願う気持ちはより強くなってきている。

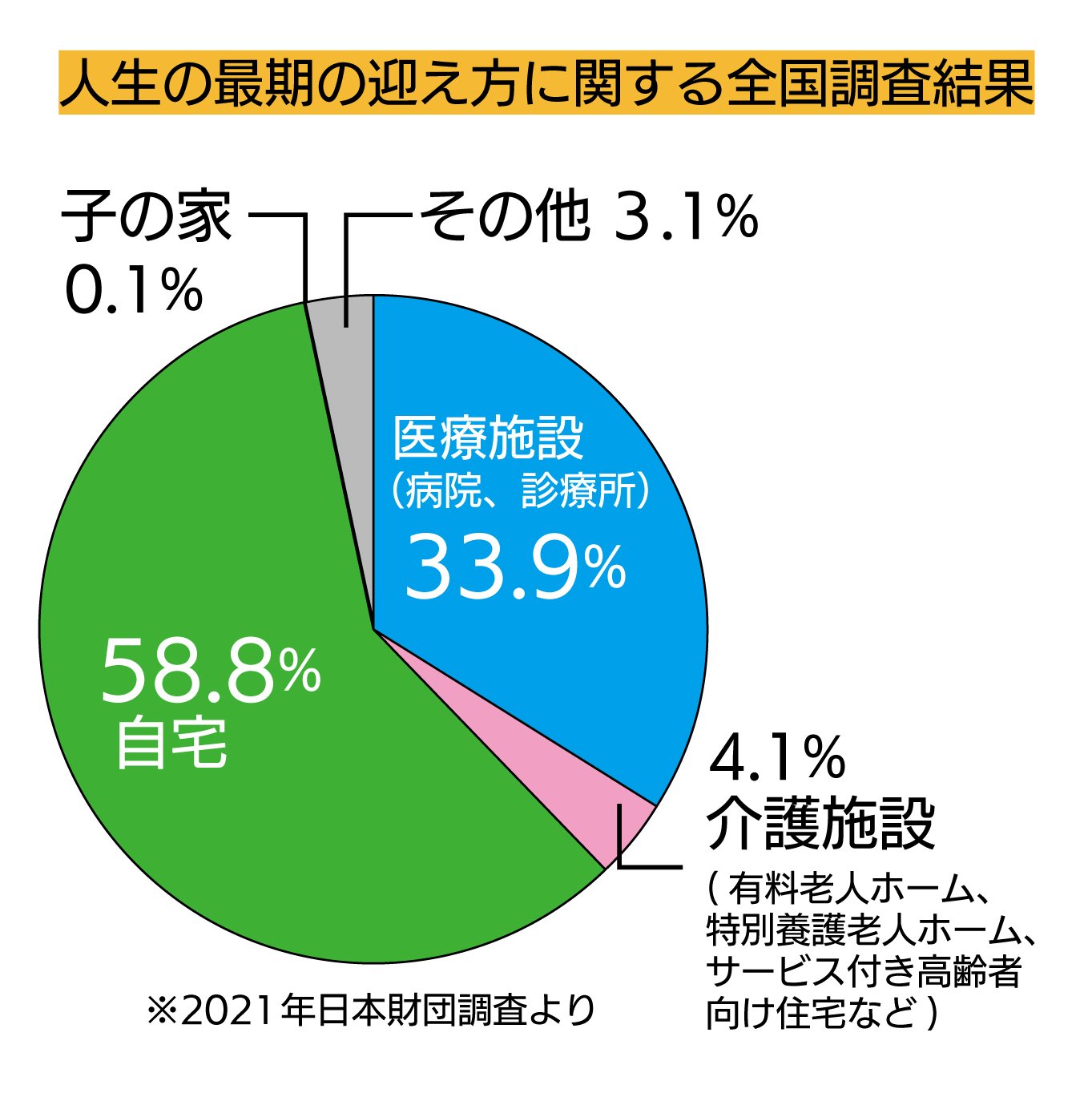

2021年に公表された日本財団の「人生の最期の迎え方に関する全国調査結果」では6割近い58.8%もの人が「自宅」での最期を希望する。「自分らしくいたい」「家族に囲まれていたい」という気持ちと、住み慣れた安心のできる環境でリラックスして最期を迎えたいと願う人は増え続けているのだ。

その解決のカギは、まちがいなく在宅医療にある。地域格差はあるものの、情報収集や事前準備によって不足している内容を補うことができる。たとえば、かかりつけ医との関係をはじめ、介護保険制度のケアマネジャー、介護士、ヘルパー等のサービスを組み合わせて、終末期ケアへの準備を整えることなどだ。

(取材・文/オフィス三銃[小山御耀子])