「生活するうえで最低限のアルバイトをして、誰とも会わずに、なにもしない。そんな生活を長く続けていたけれど、30歳を目前に控えて“このままじゃマズい”と思ったんです。なんとか自分を変えたい、と。それでリハビリを兼ねて演劇のワークショップに参加することにしました」

学生時代から他人とのコミュニケーションに悩み続け、大学中退後には約8か月間、ひきこもっていた経験を持つ俳優の山崎俊太郎さん。30歳になるまで、演劇学校に1年間通った時期を除けば、自宅付近のスーパーで生活費をまかなうためのアルバイトをするほかは、他人と関わることを断絶していた。

29歳のとき、どうにかしなければ、と演劇のワークショップに参加。そこでの企画は映画化され、口コミで評判が広がり、上映館数が半年で2館から300館に増加。動員数は200万を突破。参加した企画は、のちに大ヒットとなる映画『カメラを止めるな!』だった。劇中では、硬水を飲むとおなかを壊してしまうため「軟水を用意してほしい」としつこく連絡をする音響マンという役どころだ。

今年2月には舞台『人間讃歌』に出演。コロナ禍で外出が制限された期間で制作され、5月に配信された『カメラを止めるな!リモート大作戦!』には出演せず、自宅でゆっくりと過ごしていたという。

高校でも大学でも周りと喋れなかった

学生時代から親や友人とのコミュニケーションにおける悩みを抱えていた山崎さん。中学生のころは楽しく過ごした記憶もあるが、振り返ってみると「自分を押し殺していた実感がある」と語る。

「小学校までは自由に遊んでいたんですが、中学に入ってから、親の態度が変わりました。“勉強を最優先するように”と、遊ぶことも許されなくなっていって。両親は自分たちが生きたいように生きてこられなかった人たちだと思うので、そのぶん“こうしてほしい”“こうあってほしい”という、高い理想を押しつけてくるんです。

中学校では、入学から2、3か月経ったころ“お前、周りから嫌われてるよ”っていわれたことがありました。人から好かれるにはどうしたらいいんだろうと思って、学級委員長に立候補したことも。楽しく過ごしていたつもりだったんですけど、いま考えると、常に自分を殺して人の顔色を伺って、苦しかったのかもしれない」

無意識ながらその苦しさが尾を引いたのか、地元・福島の高校や浪人時代の宮城・仙台における寮生活、地元での大学生活でも、周囲とのコミュニケーションを拒絶するようになっていく。

「高校ではソフトボール部に入っていたんですが、その理由は、練習中は人と会話をしなくていいから。かといって、ずっと自分ひとりで過ごす勇気もなかったので、練習が終わってみんなと着替えたり、一緒に帰ったりはするものの、その時間は苦痛だったのを覚えています。

大学では、最初は同じクラスの人に話しかけたりしたんですが、会話があまり噛み合わないし、相手が自分を避けていく感じがありました。肺炎で1週間ほど学校を休んでしまったこともあって、復帰後にノートを見せてもらえる人が誰もいなかったんです。それも、このままで大丈夫なのかなと考えるきっかけでした」

孤独を抱える日々のなか、ふと思い立って見た1本の映画が、彼の人生を大きく変えることになる。アイルランドからアメリカ・ニューヨークへ移住した家族の物語『イン・アメリカ』だった。

「大学でも常に人と喋れずに悶々(もんもん)としていたなかで、この映画を見たら、ふと心が軽くなる瞬間がありました。夫婦がケンカして、妻が“私は苦しいのに我慢している”と泣いている。そんなシーンを目にして“自分もこういうことがやってみたい。泣いたり叫んだり、感情を出してラクになりたい。俳優になったら、ラクになれるのかもしれない”って。このときに、なぜか“自分は俳優になるんだろう”という感覚に陥ったんです」

その数か月後、大学2年生の春。『イン・アメリカ』を見たときに抱いた直感を信じて大学の演劇部の門を叩いたが、いざ活動の場に入ると身体がまったく動かず、部員ともうまく関われず、練習に参加できたのはわずか2回。「大学を辞めれば人生が終わる」と思っていたため、居場所がないと感じつつも通い続けていたが、2年生の5月、張り詰めた糸がぷつん、と切れてしまった。

「ある日“もう無理だ”と思って、学校を休みました。そう決めた瞬間“ああ、幸せだ”という感情が浮かんできたのを覚えています。なにかから開放されたっていう感覚。いま自分はなにも持っていないし、ラクだ、という感じでした。そこから次の年の3月まで、ずーっと家にいましたね。テレビでお笑い番組を見ていることが多かったかな。別にお笑いが特別、好きなわけではないけれど、ただ笑いたかっただけだと思う」

「自分の人生は本当に終わりだ」

そんな日々のなかでも残っていた「俳優になる」という直感だけを胸に翌年、21歳の春に上京。いまも住み続けている家賃3万円のアパートに居を構え、演劇学校『ENBUゼミナール』に通い始めた。

「映像・俳優コースの夜間部に通っていて、週に2、3回は授業があったのかな。そこに1年間通いました。それ以外はスーパーの惣菜コーナーで働いて、生活費を稼いで。最初のうちはやっぱり身体がガチガチに固まっていたんですが、後半になり動くようになってきて、だんだん演技がおもしろいと感じるようになっていきました。東京の大学に通っていた高校時代の同級生とひょんなことから再会して、友情を築けたことが大きかったです。

当時、ぼくは正直、彼を友だちだとは思っていなかったんですが、少しずつ仲よくなって、苦しくなるたびに電話すると“お前は、理解してもらうのに時間がかかるんだ。大丈夫”と言ってくれた。いまでも、この言葉は自分の大きな支えになっています。ENBUの人たちが優しくて、自分を受け入れてくれたことも大きかったな」

ついに巡りあえた信頼できる友人・仲間の存在に励まされ、座学やワークショップ、映画制作が1年続く映像・俳優コースをやり抜いた結果、年間の最優秀俳優賞を獲得した。しかし、続いて入った『劇団東京乾電池』の養成所では、また身体が動かなくなってしまった。

「ENBUのワークショップではうまくいくんですけど、別の場所では身体が固くなって、動けなくなる。東京乾電池でも人と話せなくなって、そのうちに、また人との関わり方がわからなくなった。ENBUでは最優秀賞をとったのに、ここではなにもできない恥ずかしさもあって、すぐに辞めてしまって。人との交流をまた一切しなくなったので、(前述の)支えてくれた友人や、ENBUで仲よくなった人たちとも疎遠になりました。いよいよ“自分の人生は本当に終わりだ”と思っていました」

どうせ人生が終わりなら、好きなことをしよう。これが、無力感に苛(さいな)まれた山崎さんが考えたことだった。

「いままで親にダメだと言われてできなかったことを、全部やってやろうと思ったんです。自転車旅行や、昔、遊べなかったゲーム、パソコン。ネットカフェで1日じゅうボーッとしたり、ただ公園でぼんやりと過ごしていたこともありました。そんな期間が4年くらい続いたと思います」

ある日、書類で自身の年齢を「29歳」と記入した際に「このままではマズい、何かを変えたい」と思い立って、カウンセリングに通い始め、大きな気づきを得ることに。

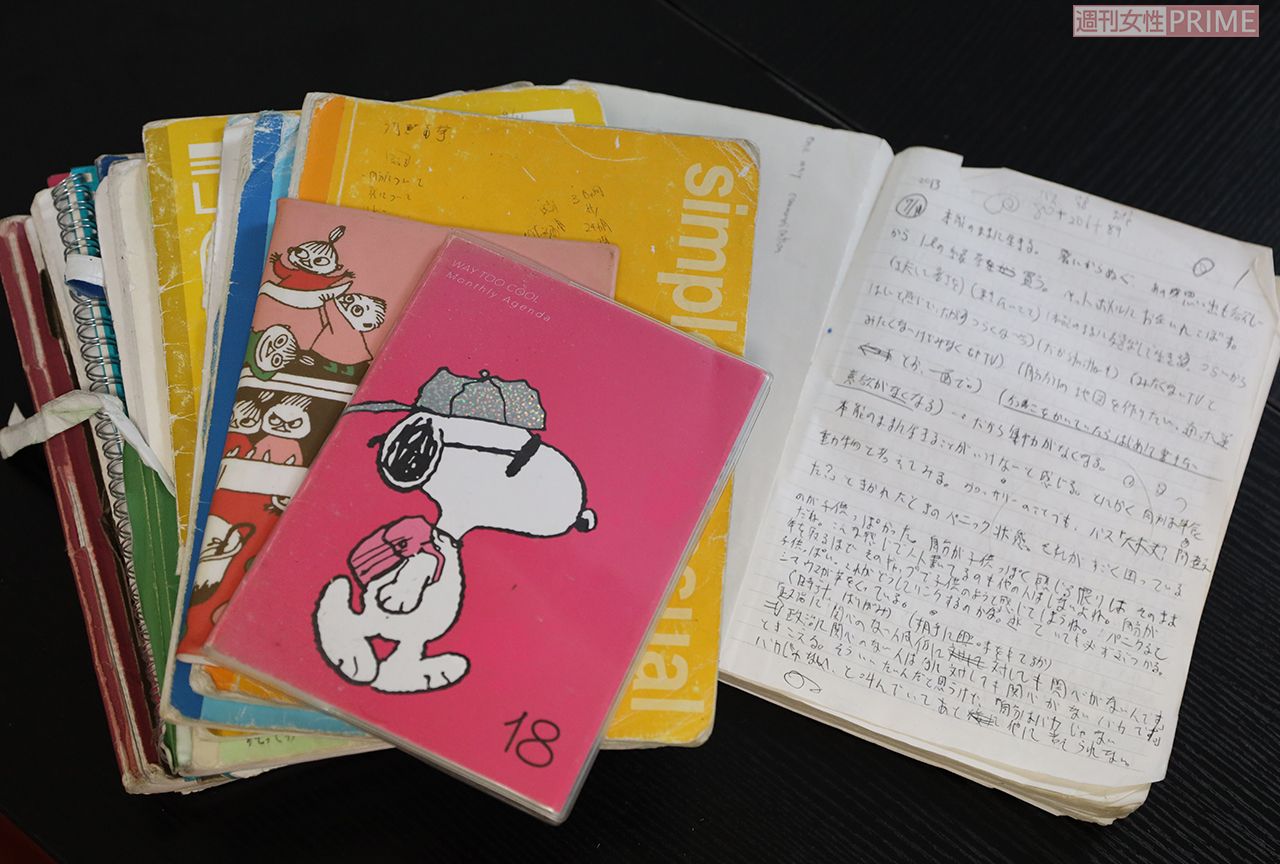

「そこでも最初はなにも話せなくて、下を向いて“う〜”と唸(うな)っていると、先生から“人と会話するには情緒がわからないと難しいよね”って言われたんです。そこで“ああ、自分は情緒がわからない人なんだ”と、ハッとしたんです。自分の説明書をもらったような気持ちになって、それ以降、自分はどんな人間なのか、思ったことをその都度、ノートに書き出すようになりました。今では15冊以上にもなっています。

もうひとつ“あなたじゃなくて、親が悪いんだよ”って初めて言われたのも響いた。“子どものころから成長できていないから、そこを癒やすところから始めよう”と提案されて、悲しかったら泣き、うれしかったら喜ぶなど、感情をそのまま出しましょう、っていうリハビリを続けていくうちに、世界がひらけていく感覚がありました」

このタイミングで、ENBU時代の知り合いからワークショップの誘いが舞い込んだ。このワークショップから生まれたのが、映画『カメラを止めるな!』だ。

「リハビリのつもりだったので、これまで以上に無理やり身体を動かしていたんですが、撮影の途中でガス欠になって、また“誰とも喋りたくない”とか思う時期もありました。そんなときにも、共演者の大沢真一郎さん(ゾンビドラマのプロデューサー役)が“山ちゃん、元気ないじゃん。どうしたの”って声をかけてくれて。“自分なんて、こんな人間だよ”って返したら“知ってる、大丈夫だよ”と言ってくれたことで、安心してまた力が出ました。そんな感じでみんな親切で、いつも助けられましたね。自分は本当に人に恵まれています」

さまざまなスタッフと交流するなかで、監督の上田慎一郎さんは「今までに会ったことのないタイプ」だそうで、学ぶことも多かったという。

「自分はこれまで、相手になにかを言われたら、100%の力で返さなきゃと思ってきた。でも、上田さんって他人に執着しないし、コミュニケーションも適当に打ち返すんですよ。“そんな会話の方法もあるのか!”って新鮮でした。ワークショップで言い合いが起こったときも、上田さんは止めるのではなくて、もっとワーワーなるように、みんなの意見をどんどん出させるんです。あれもおもしろかったな。いつも、いい方向にいくとは限らないけど」

演技を通して「生き直し」をしている

撮影が終了し、公開後には作品が大ヒット。しかし、この作品へ出演したことをどのように捉えるべきか、悩んでいた。

「メディアに注目されたことで“この機会を利用して有名になりたい”って思ったこともありました。でも、その後に呼んでもらったワークショップでぜんぜん身体が動かずに、どうすればいいのか悩んでいて。舞台挨拶でも、お会いするお客さんの顔色を伺ってしまい対応が難しかったり、いろいろ根掘り葉掘り聞かれて苦しくなったりと、“有名になるのって大変なんだ”と実感して。“カメ止め!”はドキュメンタリーに近いので、演技していた感覚でもない。最近では、自分が出演した作品というより、あれはあくまで上田さんの作品だ、という認識が正しいと感じています」

映画出演後、しばらくの休息を経て、今年2月に舞台『人間讃歌』(河西裕介短編作品集)に出演。その後はコロナウイルスの影響もあり、自宅でゆっくりする時期が続いていたが、今年5月に配信された短編映画『カメラを止めるな! リモート大作戦!』について、前作への出演者としてどのように見ているのか。

「発表されたあと、ありがたいことに上田さんが“今回は限られた環境と時間で作るから山崎はキャスティングできなかったけど”って、わざわざ連絡をくれました。嬉しかったけれど、もし仮に声をかけてもらったとしても、難しかったと思います。“こんな状況でも、なにか工夫してやってみよう”という上田さんのスタンスは尊敬します。ただ、当時の僕は“なにもできないのであれば、その状況を受け入れて味わいたい”という気持ちでしたから」

だが、コロナ禍でワークショップや舞台の場が制限されている現在も、演技をすることへのモチベーションは失っていない。

「なぜ人前に立って、演技をするのか。その意味を探りながらやっている状況ですが、最近は“生き直し”をしている実感もあるんです。舞台で人に見られることって、小さいころに親から見られていた感覚とすごく似ているから。あれをしたらいけない、これをしたらいけないって言われている気がする。そういう感覚とちゃんと向き合うために、舞台に立っているのかな、といまは思います」

見る人になにかを伝えるためではなく、自分を突き詰めるために演技をする。それが彼の生きる道なのだ。

「次に参加する作品では、演出家の意図とは別に、自分なりの意図を、いままでより強く持って演技をしてみたいと思っています。普段の生活でも、どんな言動をする自分が本当の自分なのか、よくわからないところがある。自分が思っていることなのか、他人の考えを、自分が感じ取って合わせているだけなのか。それが、ぐじゃぐじゃになってしまうことがあるので」

(取材・文/森ユースケ)

【プロフィール】

山崎俊太郎(やまざき・しゅんたろう) ◎俳優。北海道で生まれ、福島県で育つ。演劇学校『ENBUゼミナール』で演技を学び、映画『カメラを止めるな!』に出演したことで注目を浴びる。今年2月には舞台『人間讃歌』(河西裕介短編作品集)に出演。周囲との関わり方にたびたび悩みつつも、“真の自分”を見出すべく演じることをひたむきに続けている。twitter→@YamagoeZOMBIE