お餅やお雑煮のだしなど、正月に欠かせない料理には地域性が表れるもの。そればかりか東日本と西日本では、カレーの肉、コンビニのあんまんに至るまで、いろいろな食材や味に違いがあるようで……。そんな「味の境界線」にとことん迫ってみました。

かつおだし・昆布だし

まずは、さまざまな料理の基本となるだしの違いから。食文化やその歴史に詳しい『日本フードアナリスト協会』理事長の横井裕之さんが解説する。

「関東ではかつおだしがよく使われるのに対し、関西は昆布だしが一般的。かつお節にはイノシン酸といううまみ成分が凝縮していて、風味も強め。一方、昆布はグルタミン酸といううまみ成分が豊富で、だしは上品な味になるという特徴があります」

日清食品の即席うどん『どん兵衛』も東西でつゆの味つけを変えている。関東版がかつおだしの効いたコクのある味わいなのに対し、関西版は昆布だしが主体で上品な味わい、つゆの色は薄めだ。

「関西では、昆布だしは奈良時代から使われています。軟水が多い関西は昆布との相性がよかったことに加えて、料理の器との相性など、見た目へのこだわりもありました。白い陶磁器に盛りつけますから、濃口しょうゆを使うかつおだしより薄口しょうゆで風味を引き立たせる昆布だしのほうが器の色を生かせるとして、好まれたのです」(横井さん、以下同)

一方、関東でかつおだしがよく使われるようになったのは、海産物を運んだ商船の航路が影響しているという。

「江戸から明治にかけて、北海道と大阪を結ぶ“北前船(きたまえぶね)”が運航されていました。北前船は敦賀や堺で商いをすると同時に、紀伊や土佐付近でかつお漁もしていたのです。そのかつおが、また別の商船で江戸へ運ばれ、かつお節が考案されると、江戸っ子の間で大ヒット。だしとして使えると人気を集めました」

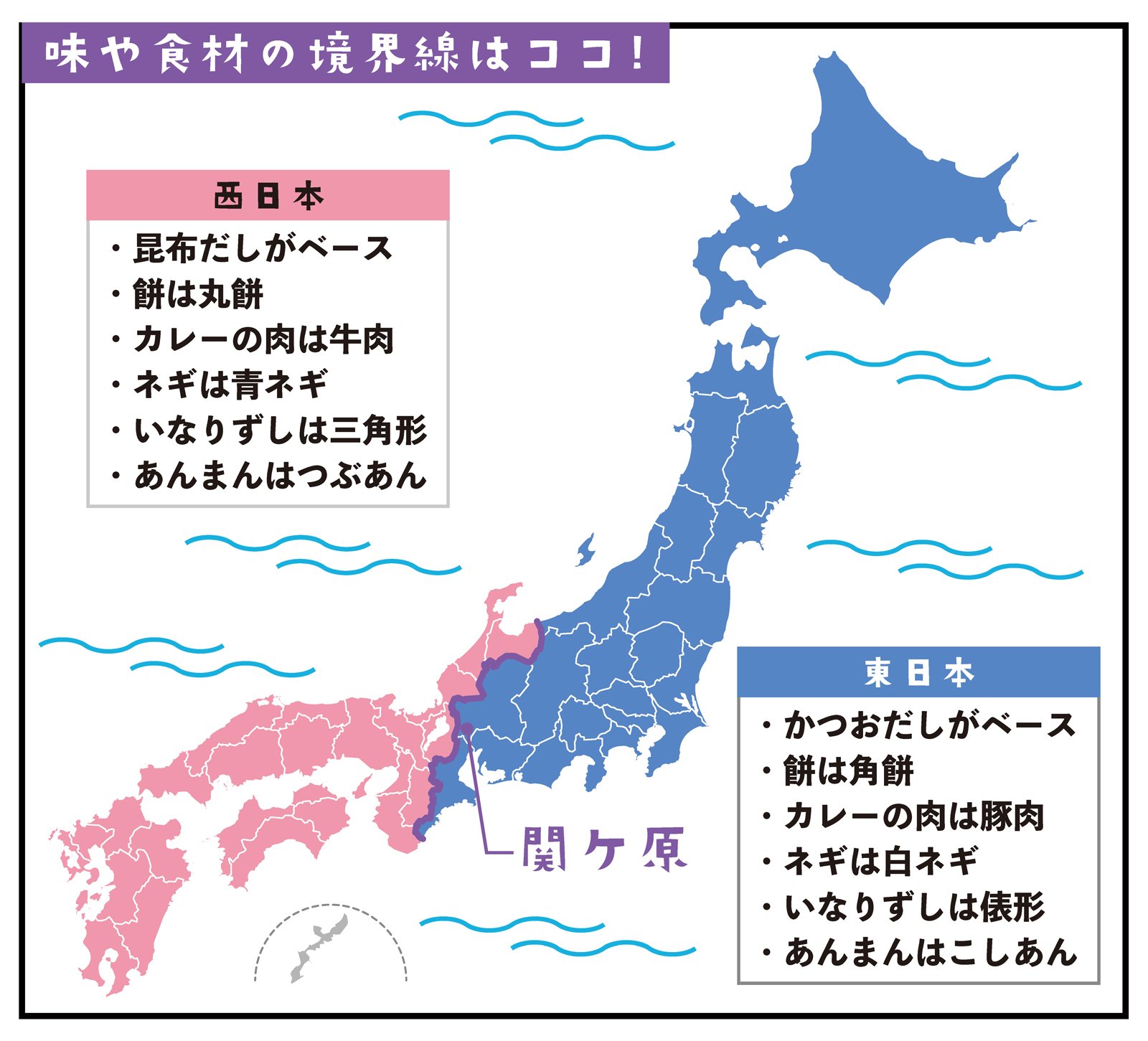

味の境界線はずばり関ケ原

こうした東西による食文化の違いは、日本列島の真ん中あたりにある「味の境界線」が分岐点になっている。その場所とは、ずばり関ケ原。岐阜県不破郡に位置し、徳川家康と石田三成による「天下分け目の戦い」の舞台として有名だ。

「関ケ原が味の境界線となったことには、いくつかの理由があります。第一に地形。伊吹山をはじめ山地に挟まれています。さらに防備の関所が置かれ、軍事の拠点となったうえに、日本の中央に位置する交通の要衝(ようしょう)であったことも大きい」

それを裏付ける地元の調査も行われている。岐阜県不破郡関ケ原町は2006年に『東西文化の調査報告書』を発表。地域で伝承される文化や言葉など、東西文化の境界地域である関ケ原町の特徴にスポットをあてたもので、食に関する内容も多い。

こしあん・つぶあん

さらには今年11月、コンビニ大手のセブン-イレブン・ジャパンが公式ツイッターで、「あんまんの境界線」についてツイートし、話題を集めたのをご存じだろうか? 東日本ではこしあんが、西日本ではつぶあんが使われているという内容で、紹介されていた分布図はやはり「味の境界線」を境に、東西に二分されていた。

「ちなみに東西で好まれるあんこが異なるのは、原料である小豆の品種による違いからでしょうね。西日本エリアの丹波や備中産の小豆は煮崩れしにくいけれど、東日本エリアで使われる北海道産の小豆は皮がやわらかく、煮崩れしやすい。そのため小豆を漉(こ)して使ったんです。そうした事情から、あんこの境界線が生まれたというわけです」

白ネギ・青ネギ

関ケ原で分かれるのは、味つけや調理法だけではない。食材の「天下分け目」にもなっている。例えば、ネギ。関東で白ネギが好まれるのに対し、関西では青ネギが重宝されている。

「肉や魚の臭みを消し、ネギ自体に甘みもあるとして、関東では白ネギが使われます。ところが関西では、だしと同様に料理の見た目も重要。盛りつけの際の彩りや香りを重視して、青ネギが好まれる傾向にあります」

関西では肉=牛肉、肉まん=豚まん

カレーに入れる肉の種類にも違いが。東日本では豚肉が定番だけど、西日本の場合、牛肉を使う家庭が大半だ。

「東日本では飼育数の少ない牛はお友達(笑)。農耕用として大切に使い、食用にするのはもっぱら豚肉で養豚業も盛んでした。それとは反対に西日本では、近江牛、神戸牛などの良質な肉の牛が多く、農耕用の家畜、牛車などにも牛を使っていました。そのため食肉にしやすかったんです。今でも関西では、肉まんのことをわざわざ“豚まん”というほど、食肉は牛肉がスタンダードなんです」

角餅・丸餅

古くからの歴史に根差した違いもある。正月をはじめ祝い事の定番品・お餅は、東日本での主流は長方形の角餅、かたや西日本では平べったい丸餅を食すことが多い。

「餅は、もとは神様に奉納する品。切れ目なく、丸くこしらえるものでした。しかし江戸時代になると、関東の武家社会では合理性を重視した。1つずつ丸める手間を省き、のした餅を裁断して角形にするようになりました。その名残が今も残っているというわけです」

いなりずしの俵形・三角形

餅とは反対なのがいなりずし。関東では俵形がポピュラーだけど、関西では角ばった三角形が定番。

「いなりずしの場合、東西を問わず神様に奉納する意味合いで形作られています。東日本では豊穣(ほうじょう)に感謝するとして、俵形になりました。一方、西日本では京都・伏見稲荷大社の稲荷山や、祭神の使いであるおきつねさんの耳を模して、三角形をしています」

(取材・文/渡辺晴美[つきぐみ])