今年で結成30周年を迎えるバンド「ソウル・フラワー・ユニオン」(以下、ソウル・フラワー)。その中心メンバーで、近年は渡辺美里さん、布袋寅泰さんなどのバックバンドも務めているキーボード奏者の奥野真哉さん(56歳)。バンド活動以外にも、ミュージシャンとして精力的に活躍しています。

今回は、海外遠征でのエピソードや、多くのアーティストにカバーされるソウル・フラワーの名曲『満月の夕』誕生のきっかけ、バンド「怒髪天」のボーカル・増子直純さんへの誤送信メールの裏側についてお聞きしました。

【*前編→「弾けるとウソをついて」キーボードでバンド加入! 猛練習の日々から“紅白4回出場”まで、奥野真哉が語る音楽人生】

大物ミュージシャンのバンドに参加するきっかけとは

──渡辺美里さんや布袋寅泰さんのような大御所ミュージシャンのバンドへは、どのようにして参加するようになりましたか?

「美里さんも布袋さんもニューエスト(ニューエスト・モデル。ソウル・フラワーの前身バンド)をすごく好きでいてくれたんです。布袋さんはラジオでソウル・フラワーの曲をかけてくれて、布袋ファンが僕らのライブに来てくれたこともあったりしました。そして事務所同士で話し合いがあり、サポートに入るようになりましたね」

──いわゆるソウル・フラワーのようなバンドの音と、美里さんのようなポピュラー音楽はキーボードの音が違うように思うのですが、音作りは大変ではなかったですか。

「音作りは、自信があります。KYONさん(元ボ・ガンボスのキーボード)などと出会いピアノの練習を始めたけれど、必死で練習しても、簡単には追いつけない。だから技術という部分で勝負していくのはやめようって思ったんです。そうなったときに、やっぱりセンスや発想で自分しかできないものを目指した。

もともと’70年代、’80年代のパンク、ニューウェーブが好きだったのですが、彼らの音楽を生み出す発想の元も同じやったと思うんですね。音楽は昔から技術と密接な関係があるけど、ある種、別の発想やセンスで新たなカッコいい音を奏でる、それを表現するためにシンセサイザーが持つ音色のキャパシティを広げていく作業が大事だと思っています。だから音作りに関しては、自信を持ってやっていますね。ま、それも技術の部分やと思いますが」

──武道館や大型ホールなど、ライブハウス以外で演奏されるときは心構えが違ったりされますか?

「布袋さんはソロだけど、もともとバンドの人だから、布袋さんのソロの曲を演っていても、バンドでやっている感じがすごくする。いろんな音が絡み合ってるというか、メンバーが5人おったら、お客さんの視線が5等分されるような音なんです。俺はバンドの音を出したいところに、呼ばれているんだと思うんです」

──怒髪天で演奏されているのを観たのですが、奥野さんのキーボードがあると演奏が楽しい雰囲気になりますよね。

「怒髪天とは特に、好きなものが似ている。だから僕が出す音に違和感がないんでしょうね。ま、たぶん僕がいなくても楽しい雰囲気のバンドやと思いますが(笑)、先ほど話した笑顔が見える音楽(前編参照)、そういう音を出したいなとずっと思ってるから、それを気に入ってくれる人が、呼んでくれているんだと思います」

──『ミュージックステーション』(テレビ朝日系)にも、布袋さんのサポートで出演されていた記憶があります。

「あれ、出ていたっけ(笑)。Mステは結構、出てるんかな? 真心(ブラザーズ)だったり、エレカシで」

──ご本人が忘れているくらい出演されているんですね。

「でも生演奏なので、緊張しますね。演奏を流して歌だけの方もいるのですが、俺が呼ばれる場合は、生演奏が多いですね。こっちとしては“生じゃなくてええやん”って思ったりもするんやけど(笑)」

──『NHK紅白歌合戦』や音楽番組での生演奏など、緊張されると思います。どのようにすれば勝負強くなれますか?

「いや、勝負弱いですよ。イチロー風に言うと“平常心を保つために練習をする。練習はウソをつかない”。ただ僕の場合、ウソをつかれることも多いですが(笑)。でもボーカリストが歌いやすくするためにいちばん大事なのはリズム、タイム感やと思います。そこが合わせづらいと、演奏もバラバラになってしまう。ピアノは打楽器やから、打点で音楽を作る。そこを合わせるようになるためには練習でしょうかね、ウソをつかれないために。そうすれば勝負強くなるのかな(笑)。ま、今はそれが合う人とやらせてもらえています」

阪神・淡路大震災の被災地で歌った『満月の夕』

──あいみょんさんや、ガガガSPなど世代を超えてカバーされているソウル・フラワーの『満月の夕』(ソウル・フラワーの中川敬とヒートウェイヴの山口洋が共作)はどのようにして生まれましたか?

「大阪に住んでいて、隣にある兵庫県であれだけの災害(1995年の阪神・淡路大震災)が起きたのを見て、何か協力やできることはないかなって考えていたんです。メンバーみんな大阪に住んでいたので、被災地のボランティアの人たちと連絡を取って、避難所で演奏を始めたんです。

アコースティック形態のバンド『ソウル・フラワー・モノノケ・サミット』(以下、モノノケ)として回っているときに、本当は不安な中、みんな楽しそうに踊ってくれたりとか、 “家燃えてもうたんだけれど、火に当たったら暖かった”っていうような自虐的なギャグを言ったりとかね。関西人やから不幸を笑いにしちゃうような感じに、演奏している側が泣きそうになってしまう明るさがあって。そういう経験をしてた時期に、中川が歌詞を書き上げた。当時の風景や匂いが詰まってる歌やから、みんなすごく大切に歌ってくれているし、いろいろなアーティストにカバーされるのは非常に嬉しいですね」

──被災された方も、不安の中、明るく振る舞っていたのですね。

「震災の日が満月で、その1か月後に最大余震が来るのではないかってみんなが不安がっていた。だから震災の1か月後の満月のときに、また(神戸市)長田区の公園で演奏しようっていうのから生まれた歌なんです。まだ痛い寒さが残る時期だったので、みんな悲惨な状況だったけれど、音楽ですごい笑顔になってくれたのが本当に嬉しかった」

──被災地に演奏をしに行くのは、つらくなかったですか?

「やっぱり(被災者の人達がどんな思いで聴いているか)想像できないじゃないですか。自分の家が震災で潰(つぶ)れて不安なときに、音楽を演奏しに行っても、みんな“音楽なんて楽しめない”って思うかもしれんし。震災のときに思ったのは、それまで僕らは望まれた場所(ステージ)でやっていることに慣れていた。でも被災地でやるときは、誰も僕らのことを知らない。そこにあるのは音楽だけで、それを喜んでもらえている状況は、僕個人としての音楽に対する向かい方が変わるきっかけになりました。音楽の持つ強さに気づいたのがすごく大きかった」

街中に弾丸の跡が残る中で演奏

──フランスではツアーをされていますよね。海外での公演も多いですが、海外で演奏されるきっかけは何でしたか?

「海外に行くときにはモノノケでやっているんです。『ピースボート』(約3か月かけて世界約20か国を訪れる世界一周の船旅)に“水先案内人”というのがあって、船の中で演奏をすると無料で乗船できるんですよ。旅先でもライブができるならやろうってなったんです」

──どこでも演奏できるところから、モノノケは始まったのですね。

「もともとモノノケはさっき話したように阪神・淡路大震災の被災地を訪れる際に電気を使わずに演奏しようと始めたんです。被害がひどかった長田区は、在日外国人や、ウチナーンチュ(沖縄の人)やいろいろな人たちが混在している地域で、インターナショナルな雰囲気なんです。そこで演奏するのがすごく楽しかった。その経験から、モノノケは海外でも受け入れられるのかなって思ったんですよ」

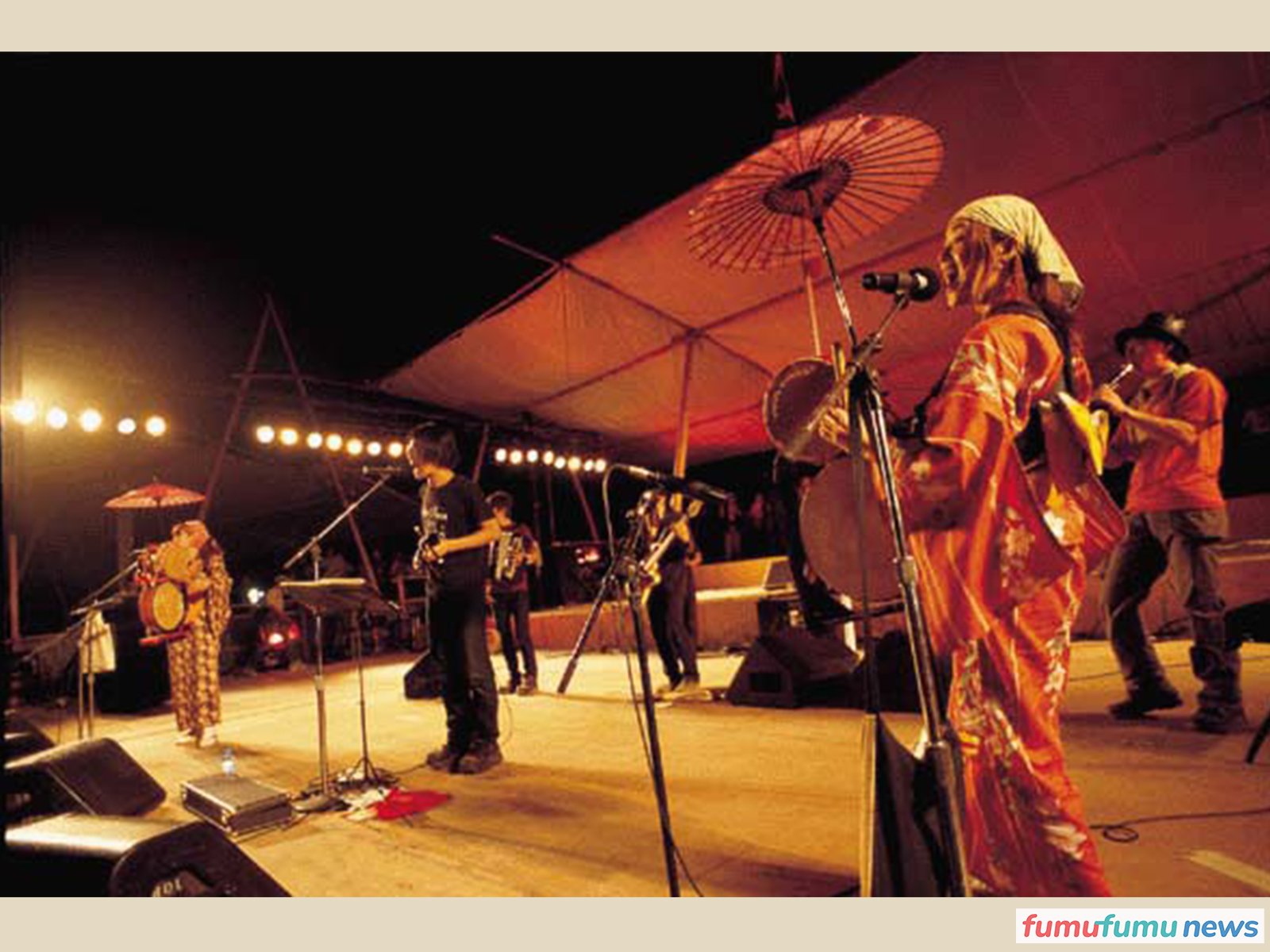

──2002年に東ティモールの独立祝賀コンサートでも演奏されていますね。

「東ティモールは、記念式典の制作にかかわっていた日本のスタッフと協力して出演に至りました。最初の話だと、ザ・フーやポール・マッカートニーが来ると聞いていたので、“行く、行く!”みたいな(笑)。でも実際に行ってみたら、フーのふの字も見当たらなかったです(笑)。でも共演したバンドの演奏力のすごさに驚きました」

──東ティモールでの様子はどうでしたか?

「街中とか、もう銃弾の痕だらけ。そういう中で演奏をやったんやけど。当時、僕らの活動にテレビ局の人が一緒に同伴していたんやけど、俺も中川もちょうど彼女ができたばかりだったから、ずっと記者の人の携帯電話を借りて東ティモールから日本に電話していた。そしたら、帰ってテレビ局の人から“電話代が50万円ですよ!”って言われました。すごく問題になったのは覚えています。経費にしてもらいましたが、ひどっ!(笑)」

──海外は、観客の反応も違いましたか?

「海外は個々の楽しみ方を持っているから、リズムがあるとすぐノる。メロディを一緒に歌うんじゃなくて、一緒になって勝手に歌っている。そういうのは日本では経験ないなって思ったなあ」

日本は音楽環境がとても恵まれた国

──パレスチナ難民キャンプで演奏されたときの反応はどうでしたか?

「まったく盛り上がらなかった(笑)。1列目におったのが、市長みたいな人だと思うけれど、ずっと時計を見ていたから”はよ、終わらないかな“って感じていたと思う」

──そういう状況で演奏されるのは、つらくないですか?

「僕は、観客が盛り上がらなくても勝手に盛り上がるタイプなので(笑)。僕が経験した海外の音楽はメロディがトラディショナルな感じやけれど、やっぱりビートはロックですよね。北朝鮮で対バンしたバンドも、言葉やメロディは違うけれど音はロックでしたね」

──海外での演奏から、気づいたことはありますか?

「音楽のルーツは祭りだったりするから、リズムをみんなで共有できる。だから、世界各地を回ってみて、リズムがはっきりしているものが好まれるのかなって感じましたね」

──北朝鮮でも演奏されたことがありますが、どのような街でしたか?

「僕らは平壌(ピョンヤン)のほうにおったんやけど、夜は街が真っ暗。それが貧困のせいなのか、電力不足なのかがわからなかったけれど、街に灯りがないんですよ。でも、暗闇のなか、日曜の渋谷くらい人が歩いていましたね。あと印象深かったのは、塗装などまったくなくコンクリート丸出しの建物ばかりでグレイの街で。ジョージ・オーウェルの『1984』(全体主義が支配する近未来社会の恐怖を描いたSF小説)の世界でした」

──電力不足が、演奏に影響したことはありましたか?

「東ティモールでも、マイクで歌うときに電源が取れないこともありました。当たり前のように感じているけれど、こんな恵まれた環境で音楽ができる国って日本しかないんですよ。ビートルズも演奏したハンブルグ(ドイツ)の会場に、布袋さんのヨーロッパツアーで行ったんやけど、まぁやりにくかったです。日本はPAシステムやモニターがすごくやりやすいように調整できてるのね。海外は、“細かいことはいいから音を出せたらいい”くらいのニュアンスだから、ヘッドフォンもずっと片耳しか聴こえへんとかあったりね。でもみんなノリノリで演奏しているんです。こだわりすぎてよくない部分も、日本の特徴ではあると思う。劣悪な環境でも音楽は普通にやれるっていうのを学びました」

──海外ではどのようにしてコミュニケーションを取られていますか?

「『ポケトーク』(翻訳機)です、これがなかったらもう(笑)。もしくは単語のみですね。単語が3つあったら通じるらしいんですよ。紅茶、喉乾いた、欲しい(笑)。通じるやないですか」

──どういう状況でも対応できる能力はどのようにして身につけましたか?

「すみません、まだ非常に身についてません(笑)。でも単純に、自分の知らない世界を経験したいって思うんですよ。見知らぬ国の人は、自分の奏でた音楽にどういう反応するんやろうな、みたいなことを今後も知っていきたいと思っているんです。経験して知ると自信がついて対応能力もつくように思います(笑)」

盟友・中川さんとの関係、怒髪天・増子さんへの「会いたいメール」の真相

──ソウル・フラワーのボーカル・中川敬さんとは、ニューエスト時代も入れると長い付き合いになると思いますが、ここまで長くバンドを続けてこられた理由はありますか?

「それはあいつがいい曲を書くからですね。それがなかったらすぐ辞めています(笑)。他人と仕事をするっていうことは、自分にとって何らかのプラスにならないといけないと思うんです。中川がいい歌を書くように、俺もカッコいい演奏をする。それがさらによくなっていく。そういう経験があって、続けたいなって思えるんです」

──中川さんのどういう部分に、才能を感じていましたか?

「昔から中川はすごい歌詞書くなって思っていた。中川が“曲を作った”と言って歌詞をメンバーに配るんだけれど、漢字が多すぎて読めない(笑)。“これ何て読むの?”って聞いたら、怒られた。“自分で調べろ”って言われたことがありました(笑)。あんな感じの人やけど、彼の言葉の選び方は繊細で、すごく耳に残る歌詞。他にいないと思います」

🎅メリークリスマス🎄✨

昔、ツアー中 付き合って間もない彼女に「メリークリスマス!早く会いたいなあ」ってメールしたつもりが間違って怒髪天増子に送ってしまい、増子から「おうメリークリスマス。帰ったらのもうぜ」と返ってきた。

今年もよい一日を^_^🤚 pic.twitter.com/y7ODMUzAIs— 奥野真哉 (@shinyaokuno) December 24, 2020

──先ほど彼女に長距離電話をかけたというエピソードをお聞きしたのですが、彼女と言えば毎年、クリスマスの時期になると彼女と間違えて、怒髪天の増子さんに「会いたい」というメールを送ってしまったというツイートが話題となりますが……。

「はははは! その事件があってから、クリスマスイブに同じ内容のツイートを1、2年繰り返していたんです。そうしたら周りから“これがないと年末感がないよ”って言われるようになった。すごい反応が多いから、毎年やってんねんけど、同じ写真だとつまらないなあって思ったから、“その年の写真を送ってくれ”って増子に連絡しているんです(笑)」

──50代以上になると、友人との交流が少なくなると聞きます。奥野さんはミュージシャンの間で、「おっくん」という愛称で親しまれているイメージがありますが。

「おくちゃんじゃない? おっくんって呼ぶのは、ザ・コレクターズのメンバーとかライブハウスでやっていたころの友達かな。もうちょっと前の呼び方だと、『奥野ウキウキ真哉』っていう名前でやっていたんですよ。インディーズのときの友達からは『ウキウキ』って言われていたんです(笑)」

──ファンは、ミュージシャン同士が呼んでいる呼び方でメンバーのことを呼んだりしますよね。

「曽我部(曽我部恵一。サニーデイ・サービスのボーカル&ギター)は学生のときにニューエストのファンで、俺のことを奥野って呼んでいたらしいんですよ。通のファンは呼び捨てにするって言ってた。『蘭丸』『ハリー』みたいな(笑)」

──最後に、国内外で数多くの場所で演奏されていますが、どこで演奏したのが印象深かったですか。

「今まででいちばんやりやすかったのは、『日清パワーステーション』(’88~98年、日清食品の本社に併設されたライブハウス)。モニターやステージもいちばんやりやすかった。僕、50歳のとき生誕祭をやったんですけど、そのときは閉館していたパワステを復活させようと動いてたんですよ(笑)」

──60歳のときの生誕祭が楽しみですね!

◇ ◇ ◇

気取らない関西弁で、ユーモアを交えながらも、海外や被災地での演奏活動や、演奏されているバンドについて熱く語ってくださった奥野さん。人間性あふれるその魅力を、ぜひライブで感じてみてください。

(取材・文/池守りぜね)

《PROFILE》

奥野真哉(おくの・しんや)

1966年12月2日生まれ、大阪府羽曳野市出身。ミュージシャン、キーボーディスト。’93年に結成されたミクスチャー・ロック・バンド「ソウル・フラワー・ユニオン」のメンバー。’86年、中川敬が結成したニューエスト・モデル(ソウル・フラワー・ユニオンの前身バンド)に加入。’93年の解散までキーボーディストを務める。’93年より引き続きソウル・フラワー・ユニオンで活動。2001年からは、うつみようこ&YOKOLOCO BANDにも参加。木村カエラ、BONNIE PINK、小泉今日子、アンジェラ・アキ、毛皮のマリーズ、斉藤和義ら数多くのアーティストの演奏・プロデュースや、布袋寅泰、渡辺美里などのサポートバンドとしても活躍中。

■ソウル・フラワー・ユニオン 「結成30周年記念ツアー・夏篇」

・6月17日(土) <京都> 京都 磔磔

OPEN 17:30 / START 18:00

問:GREENS 06-6882-1224

GREENSホームページ

・6月24日(土) <東京> 新代田 FEVER

OPEN 17:30 / START 18:00

問:SOGO TOKYO 03-3405-9999

SOGO TOKYOホームページ

■【有料配信】

ソウル・フラワー・ユニオン 「結成30周年記念ツアー・夏篇」東京公演

・6月24日(土) <東京> 新代田 FEVER

OPEN 17:30 / START 18:00

視聴チケット購入URL

アーカイブ: 6月30日(金)23:59まで

配信は「Streaming+」にて

※3公演ともチケット発売中