昨年12月、一般社団法人「ペットフード協会」が発表した「令和2年全国犬猫飼育実績調査」によると2020年の猫の平均寿命は15.45歳だった。人間に換算すると75~77歳となる。

「猫も家族、15歳という年齢は非常に短いです。健康で長生きしてほしい……」

そう話すのは14歳のメス猫を飼う神奈川県横浜市の斎藤優子さん(仮名・37)。

しかし、猫も人間同様、高齢になれば体の機能が衰えたり、病気を患うリスクは高くなる。そこで猫の健康を維持するためのケアや研究が日夜行われている。

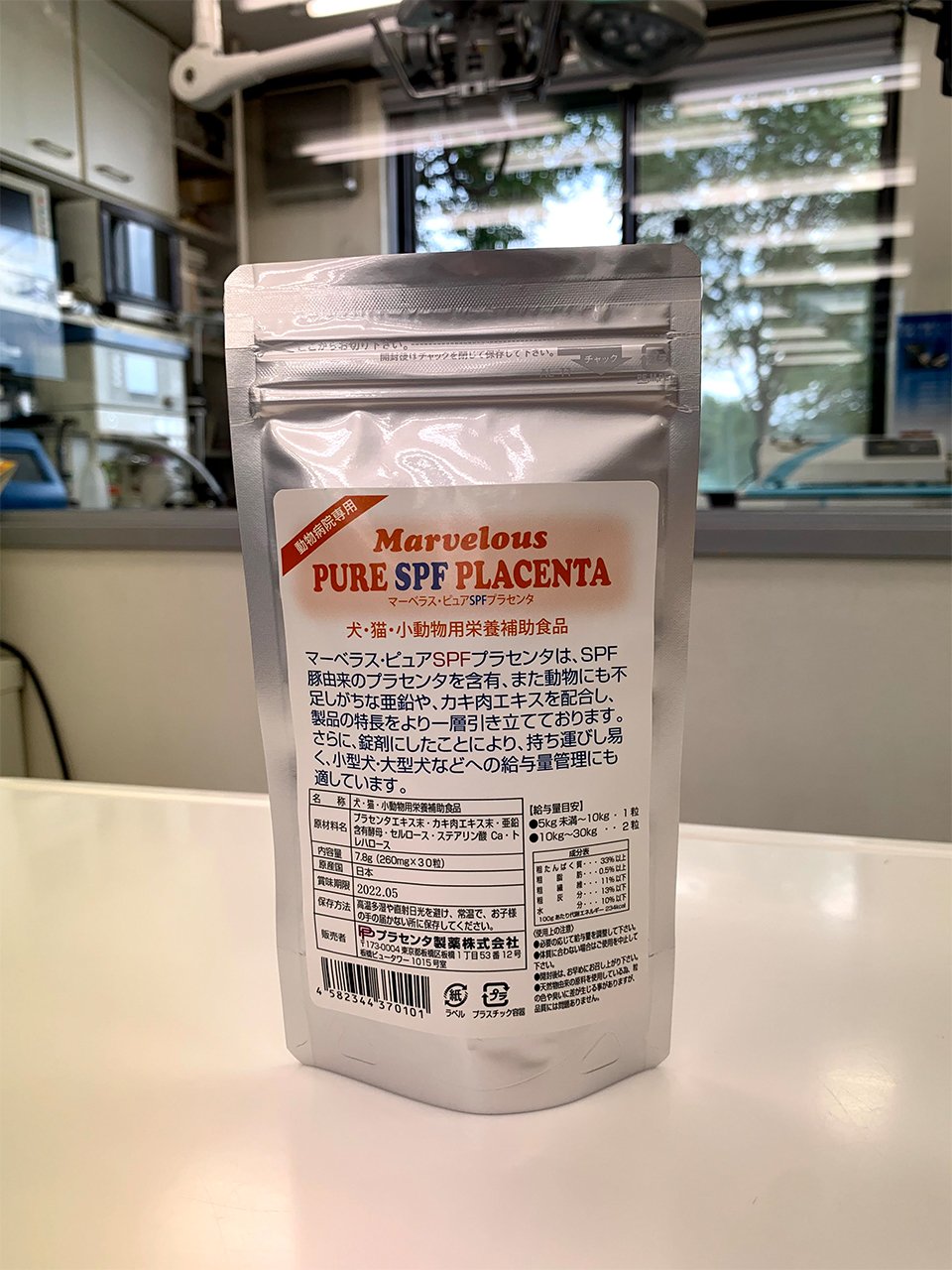

〈プラセンタ〉関節炎や毛並みが改善

人間の美容・健康促進でおなじみのプラセンタ。その成分に『アミノ酸』や『ビタミン』『ミネラル』などの栄養素が豊富に含まれている。

実はプラセンタは猫の病気やケガの治療、健康維持にも活用されているのだ。

プラセンタ製剤の動物への臨床応用を行ってきた渡邊動物病院院長の渡邊正俊さんがその治療について説明する。

「人へのプラセンタ注射は更年期障害、乳汁分泌不全、肝障害への効果が期待でき、保険適用となっています。猫においても、肝機能障害、創傷の治癒促進、関節炎などさまざまな疾病で効果を発揮します」(渡邊さん、以下同)

例えばシニア猫に多い病気である関節炎の場合、プラセンタを投与すると症状に改善がみられるという。

「一時的に炎症を抑えるのにステロイドなどの医薬品を使いますが、長期間の服用は副作用の懸念もあるため、プラセンタの注射薬やサプリを併用します。何度か投与するうちに軟骨の成分が少しずつ滑らかになっていったという結果が出ています」

猫同士のケンカで傷を負ってしまった際や歯肉炎や角膜炎の治療で、ほかの投薬・治療法とプラセンタを併用することで治りが早くなるそう。さらに、高齢で手術ができないときの緩和ケアとしてプラセンタ治療を行うことも。

「“治療はまだ早いかな”という段階から、プラセンタサプリメントを摂取することで健康寿命を延ばすことにもつながります。ごわごわしていた毛並みがよくなったり、活動量が増えたりするという作用も報告されています」

プラセンタ治療を行った猫の飼い主からは「徐々に元気が出てきた」という声も。

だが、副作用や安全性も心配が……。

「人の胎盤を原料にした注射薬の場合、まれにアレルギー反応が起きる場合もありますが、重篤な副作用が出た報告はありません。ただ、豚の胎盤を原料にしたサプリメントは、豚肉にアレルギーがある猫への使用はできません。その場合、かわりに馬由来のプラセンタを投与する方法もあります。当院では約30年間プラセンタ製剤を使用していますが、注射部位に腫れや痛みなど副作用が出た例は数例でした」

ほかの治療薬と比べて副作用が少ないのがプラセンタ治療の特徴だ。

「プラセンタ療法は有効ですが“これを与えておけば健康になる!”というわけではありません。飼い主さんが日々注意深く動物の体を観察することで早く異変を見つけ出し、治療をすることが何より重要です。そのうえで、健康維持や病気予防のケアのひとつとしてプラセンタを活用してください」

《PROFILE》

渡邊正俊 ◎獣医師。渡邊動物病院(東京都・立川市)院長。1985年よりプラセンタ製剤の動物への臨床応用も行う。日本レーザー獣医学研究会理事。プラセンタ研究交流会副理事長。獣医先端医療研究所所長。

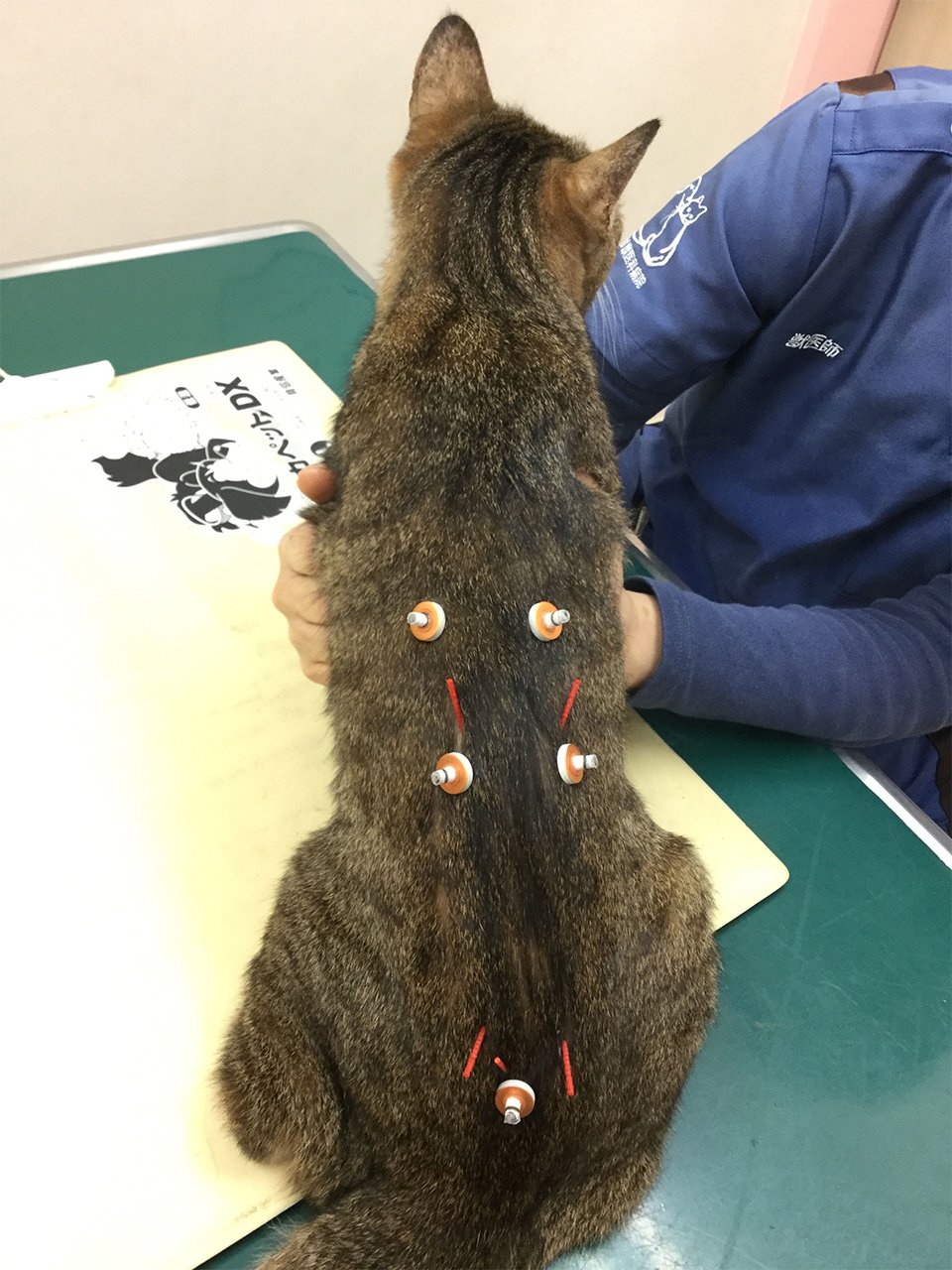

〈鍼灸・漢方〉統合医療がこれからの流れ

「猫も人間のようにお灸(きゅう)や鍼(はり)ができるんです。意外と嫌がらないんですよ」

そう語るのは、20年近く中医学(東洋医学)に携わってきた獣医師の澤村めぐみさん。鍼灸(しんきゅう)や漢方、手作り食の指導を中心に、西洋医療と組み合わせた統合医療にあたる。過去10年間で約3万件、3千頭の犬猫を診察・治療してきた。鍼灸師の資格も持つ澤村さんは、人間用の台座灸と鍼を使い、関節炎や歩行障害などの猫の治療を行う。

「猫は背骨が人間より多いぶん少しずれますが、基本的にツボは人間とほぼ同じ場所です」(澤村さん、以下同)

ツボは自宅でマッサージすることでも、体の不調が整いやすくなる。

「例えば腰百会(こしひゃくえ)は、第七腰椎(ようつい)と仙骨の間のくぼみにあります。人間でいう上仙(じょうせん)というツボで、腰痛や尿・便の問題などの改善が期待できる万能ツボです。歩行障害などの改善にも効果があるという腎兪(じんゆ)は若返りのツボとも言われ、腰椎の2番目と3番目の間の背骨の両側にあります」

これらをマッサージするだけでなく、人肌程度に温めた人間用の温熱ピローを猫の背中に当てるのも効果的だ。

さらに、シニア猫の健康サポートや皮膚病、尿石症などに対してペット用の漢方を処方している。人間が飲む漢方と成分や効能はほぼ同じだ。

「中医学でいう血虚(血液が不足している状態)や陰虚(水分が不足している状態)になると、毛づやが悪くなったり、パサつきます。血虚には、クコの実や桑の実のエキスが配合された潤華(じゅんか)という漢方が効果的です。陰虚には、スッポンエキスが配合された滋潤(じじゅん)がおすすめ」

かつては西洋医学の治療のみを行っていた澤村さん。根本的に治せる治療法がないかと模索していた時期に、娘の中耳炎を漢方で治療した経験をきっかけに注目した。

「獣医療でも、漢方を根本治療や体質改善に活(い)かせるのではないかと思いました」

澤村さんは勤務先の院長を務める獣医師の夫が担当する腹腔鏡の手術やCT、MRIなどの高度医療と中医学診療や自然療法などを組み合わせた治療を展開しているという。

「西洋医学ではなす術がない状態でも、動物の体に負担をかけない“優しい治療”として中医学が必要になるケースは多いです。手術によるダメージや体調の落ち込みを漢方によって最小限に食い止めるという使い方もできます。獣医療も、統合医療がこれからの流れですね」

中医学のメリットは、病気の予防や高齢の猫でも長い期間の治療が可能なことだという。

「そのときの年齢や状態に応じた処方ができるので、ペットのQOL(生活の質)を高めた生活を維持できますよ」

《PROFILE》

澤村めぐみ ◎獣医師。どうぶつ統合医療センター(千葉県千葉市)院長。東千葉動物医療センター(千葉県東金市)勤務。主に中医学・統合医療を担当。日本ペット中医学研究会副会長。https://j-pcm.com/

〈腎臓病治療薬〉愛猫家・藤あや子も寄付

冒頭の斎藤さんの飼い猫は今年3月、急性腎不全と診断された。

「猫が腎臓病になりやすいのは知っていたので食事には気を使っていたつもりでしたが……」(前出・斎藤さん)

腎臓病はほとんどの猫がかかる。この“宿命的な病気”が発症する原因を解明し、治療薬の開発に向けた研究が東京大学の宮崎徹教授によって進められているのだ。まさに飼い主にとっては希望の光。

今年7月に宮崎教授の研究が報道やSNSで紹介されたことをきっかけに、東京大学の宮崎教授のもとには「前代未聞」のスピードで多額の寄付が寄せられた。愛猫家で知られている演歌歌手の藤あや子もそのひとり。今年9月に猫にちなんだ222万2222円を寄付している。

東京大学によると、8月上旬時点で寄付総額が約2億円に達するなど、全国の愛猫家の注目を集めている。

東京都の会社員・上川みずきさん(仮名・40)は昨年、腎臓病で愛猫を亡くした。宮崎教授の研究を知り、真っ先に寄付をしたひとりだ。

「同じように苦しむ猫や飼い主はたくさんいます。ほかの猫のためにも、少しでも研究に役立ててもらえたら」

猫の腎臓病治療には宮崎教授が発見し「AIM」と名づけたタンパク質が大きな鍵を握っている。人の病気を治す医者である宮崎教授は、これまで“治せない”と言われてきた腎臓病やアルツハイマー型認知症などの基礎研究を行うために研究者の道へ進んだ。

そこで約20年前にAIMを発見し、長年の研究の末にその役割を解明していった。

「私たちは、生きているだけで体内からいろいろな種類の細胞の死骸、ゴミが出ます。人間の血液中にあるAIMは、そのゴミにペタッとはりついて“ここにゴミがあるよ”と示します。そうすると、掃除をする役割の細胞がAIMごとゴミを食べて片づけてくれるのです。肝臓や腎臓にゴミがたまりすぎて病気にならないように掃除をしてくれている。AIMは原始的ながら非常に重要な働きをしています」(宮崎教授、以下同)

その後、知り合いの獣医師から「猫はみんな腎臓病になってしまう」と聞き、調べてみると……。

「猫にも人間同様AIMがありますが、きちんと働いていないことがわかりました。そのため、猫の体内にはゴミがたまり放題になり、腎臓が壊れていってしまうのです。そこで足りない分のAIMを投与すれば腎臓病を予防したり治すことができるのではないかと考え、約5年前からAIMを使った猫用治療薬の研究開発が始まりました」

治療薬が完成すると猫の未来はどう変わるのだろうか。

「若いうちから猫にAIMを投与していれば、そもそも腎臓病にならないだろうと私たちは考えています。実際に猫の腎臓病治療を行っている獣医師の先生の意見も総合すると、30歳まで生きるのも決して夢物語ではないでしょう」

その矢先、新型コロナウイルスの影響でスポンサー企業の資金援助が困難になり治験直前で研究は中断。しかし、SNSなどで注目されたことにより寄付が集まった。製薬会社からの声かけもあり、治験再開のめどが立った。

「大きなトラブルなどなく順調に進めば、2年ほどでみなさんのお手元にお届けできるのではと考えています」

薬にとどまらずAIMの働きを促す成分を混ぜた猫用のサプリメントやフードの開発も同時で進行。こちらは、今年度中の発売が目標だ。

AIMは猫だけでなく、人間への応用も。これまで治せないといわれてきた病気への治療にも期待できるという。人も腎臓病になれば透析治療をしなければならず、時間もお金もかかり、日常生活に支障をきたす。

「AIMの注射によって腎臓病治療を完結できれば、透析の導入率を下げられるのではないかと考えています。AIMにはその可能性があります」

猫も人もいつまでも仲よく生きる未来は遠くない──。

《PROFILE》

宮崎徹 ◎東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センター 分子病態医科学部門教授。国内外の大学で臨床、研究職を経て2006年より現職。今年8月に著書『猫が30歳まで生きる日』(時事通信社)を出版。

(取材・文/堤美佳子)