「あの日は日曜日でした。午前9時前、数時間後に穴が開く道を歩いて通り、同11時半ごろ同じ道を戻るかたちで歩いています。もしも通るのが少し遅れていたら……と考えるとゾッとしますね」

と近所の男性住民は振り返る。

10月18日午後0時15分ごろのこと。東京都調布市東つつじケ丘の市道に突然大きな穴が開いた。京王線つつじケ丘駅から数百メートルの閑静な住宅街の路地。長さ約5メートル×幅約3メートルの大きさで道路が陥没し、穴の深さは約5メートルに達した。

写真でわかるように道幅の大部分は崩れ落ちており、ケガ人などが出なかったのが救い。冒頭の男性住民の「もしも……」は十分起こり得るシチュエーションだった。

子どもを外で遊ばせられない

この穴の真下、地下約47メートルでは東京外かく環状道路(外環道)のトンネル工事が行われていた。しかもこのポイントは9月中旬、直径16メートルという超大型のシールドマシン(掘削マシン)『ミドリング』が通過しており、貫通したばかりというタイミングで道路が陥没した。

NEXCO東日本が陥没原因を突き止めるため周辺10か所でボーリング調査をしたところ、11月3日に穴の北約40メートル地点で地中空洞があるのを発見した。地表から約5メートルの深さ。長さ約30メートル×幅約4メートル×空洞の高さ約3メートルの細長く巨大な空洞だった。

さらに11月21日には穴の南約20メートル地点で2つめの地中空洞を発見。地表から約4メートルの深さにあり、長さ約27メートル×幅約3メートル×空洞の高さ約4メートルと1つめの空洞と似た規模だった。

近所の主婦は表情を曇らせる。

「いつどこが陥没するかわからない状況で生活するのは想像以上に苦しいことです。子どもを外で遊ばせるのもためらってしまいますし、といって自宅ならば安全という保証もないわけですから」

なぜ陥没したり地中空洞ができるのか

1つめの地中空洞が見つかった直後、NEXCO東日本は記者会見や住民説明会を開いている。しかし、道路陥没や地中空洞と工事との因果関係については「調査中」と繰り返すにとどまったため、怒りを爆発させる住民もいたという。

そう言われてしまうと、同社側が12月中旬をめどにまとめるとしている調査結果と分析を待つしかなくなる。詳細なデータの開示とそれが意味するところの見解が示されないと疑問のぶつけようがないからだ。

そもそも、なぜ道路が陥没したり、地中に空洞ができたりするのか。

環境史と土地開発史に基づく災害リスクマネジメントを専門とする立命館大学・環太平洋文明研究センターの高橋学特任教授は「実は工事のある・なしに関わらず全国的によく起こる事象ではあります」とした上で次のように話す。

「ニュースとして報じられないだけで、全国的に道路陥没は頻繁に発生しています。例えば地中の上・下水道管が経年劣化や地震の揺れなどにより破損し、そこから水が漏れ周囲の土を流して空洞ができる。あるいは土に含まれる水分の変動によって先に空洞ができ、周囲の水道管などが地中で宙ぶらりん状態に置かれて破損を招くケースもあります」

国土交通省道路局の最新データを調べてみると、2018年度の道路陥没発生件数は直轄する国道だけで128件。県道など都道府県管轄では1324件あり、市道など市町村管轄では9621件あった。これらを合算すると年間1万1063件にのぼる。17年度の年間計は1万634件、16年度は1万2334件だった。

18年度の陥没要因として最も多かったのは道路排水施設に起因するもので、次いで上下水道管や電力・ガス・通信管など。原因不明の件数も少なくない。

同省の担当者は、

「例えば道路脇の側溝が壊れた場合、道路下の土砂がどんどん側溝に吸い込まれ路面の下に空洞ができたりする。水道管に穴が開いたり、折れて地中に異変が生じることもある」

と具体例を挙げる。

トンネルに限らず、地中には私たちの生活を支えるさまざまなインフラ基盤が整備されている。こうしたライフラインが壊れたときは陥没リスクが高まると考えてよさそうだ。

現場周辺は腰までつかる沼地の上で

前出の高橋特任教授はこう付け加える。

「ただし、水道管などは地表から約1・5メートル以内に敷設するケースが多い。2メートル以上の深さだと、掘った土を地上にすくい上げるのが大変で時間も費用もかかりますから。調布のケースでは地中空洞については2つとも地表から4〜5メートルの深さにありましたから、別の要因が考えられます」

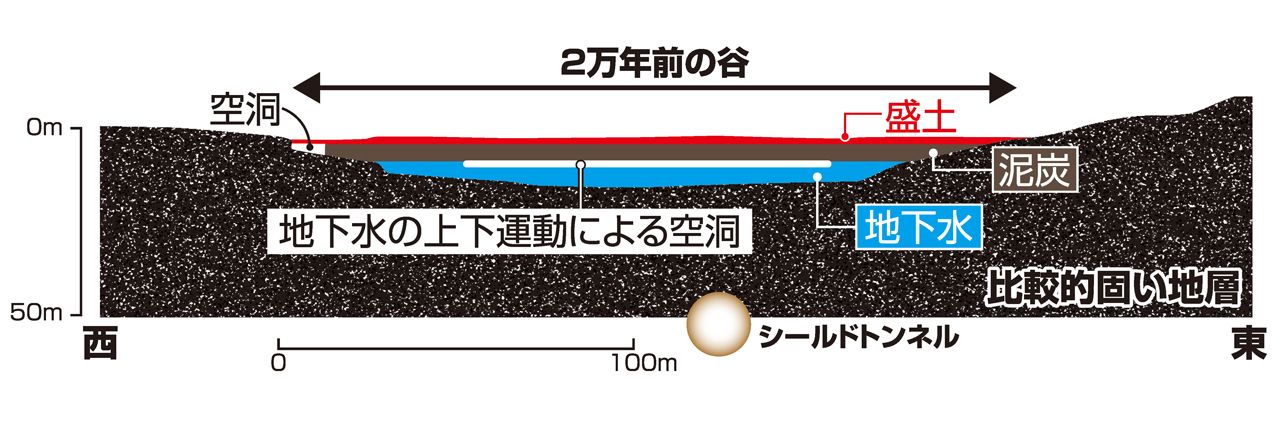

高橋特任教授が調べたところによると、陥没現場周辺は1950年代、谷底にあたる湿地帯を含んでいた。

「その時代に撮影された航空写真からもわかるように、谷の周囲には畑が広がり、谷の窪みは沼地でした。これは約2万年前に形成された谷です。沼地は腰まで浸かる深さだったため、農耕作業をするにも馬や牛は使えません。

時代は高度経済成長期を迎え、1960年代末から1970年代半ばにかけて盛り土などをして宅地開発されます。経済成長を支える働き手のマイホームが増えていきました。

コンクリートの下に隠された谷底付近は地表から5〜15メートル程度の深さと考えられ、地中空洞の深さと合致します。地中の水分が枯れれば、腐った植物などでできたスポンジのような泥炭は圧縮されて小さくなりますし、地下水の水位も季節によって上下動する。

ちなみにいまは1年で最も雨の少ない時期なので空洞ができやすいんです。地中の水分が抜けてできた隙間が広がり、空洞が形成されることは十分考えられます」

調布のケースがそうだと決めつけているわけではない。現時点ではあくまでも可能性のひとつ。あるいは工事による振動がこうした地中空洞になんらかの影響を与えたパターンも考えられるだろう。

高橋特任教授が続ける。

「こうした宅地開発例は調布に限らず、都内各地や神奈川、千葉、埼玉など関東平野ではよく見られます。地形だけにとどまらず、富士山や箱根から飛んできた火山灰が積もってできた関東ローム層は固まりにくい性質のため余計にタチが悪い。もちろん、関東だけでなく全国的に地中空洞はあります」

NEXCO東日本は工事をストップ。陥没現場周辺の地面に穴を開けてボーリング調査をしたり、そこから横方向に音波を発信して地中の伝わり方で地質や土の密度を調べる「音響トモグラフィ調査」を加えたり、「自走式電磁波地中レーダー探査車」を走らせ地表から2メートル以内の異変をキャッチしようと試みているという。

「ボーリング調査は深いところでは46メートルとトンネル近くまで掘り下げています。10か所のうち9か所は市道で、掘削の許諾を得やすいポイントではあります」

と同社の広報担当者。

在宅ワーク中に『ズンズンズン』と──

工事現場周辺では春ごろから異変が起きていた。近くの川に謎の気泡が浮かんできたり、夏ごろからは騒音や振動の苦情も報告されている。

同社が道路陥没の原因を探るためにつくった有識者委員会は、川の気泡については工事との関係性を認めている。騒音や振動についても、工事と関係している可能性があるとしている。

しかし、周辺住民の話を聞くかぎり、可能性は「ある」どころか「大いにある」と言わざるを得ない現象が起きていた。

男性住民は、地下深くでトンネル工事が進んでいた9〜10月ごろの異変をこう振り返る。

「コロナ禍で在宅ワークをしていると、どこからか『ズンズンズンズンズン……』と速いテンポでリズミカルな低音が聞こえてくるんです。音だけでなく振動も伝わってきました。最初は“近所で工事でもしているのかな”と思ったのですが、家の外に出ると音が聞こえなくなるんです。午前9時ごろから午後8時ごろまで継続的に聞こえるのでストレスを感じ、仕事にも集中できないためカフェまで出かけてやるようにしました。

それなのに近くのどこにも工事をしている家はない。近所の人も同じような音と振動に悩まされていて、一日中家にいた人はつらかったはずです。いろいろ調べて、その頃、このへんまでトンネル工事が進んでいることを知り、ひとまず原因がわかって少し安心したことを覚えています」

やがて音は聞こえなくなった。しかし、近くの路上で道路が陥没したのはその約7~10日後だったという。

「住民説明会では、陥没や地中空洞があった事実とやっている調査の説明だけで安心材料は何も示されませんでした。トンネルは逆方向にもう一本掘る予定になっているのに。いま振り返ると、音がおさまったあと毎日のように近くで作業員が測量をしていました。何か予兆をつかめていたのではないか、と疑念を抱きたくなります」(同住民)

この男性住民が言うように、陥没現場周辺では複数の住民が「ドンドンドン」「ズシッズシッズシッ」などと表現は異なるものの不審な連続音を聞いていた。

陥没現場近くに住む弦楽器製作者の尾竹正一さん(91)は「ビューン」という音を半地下の仕事部屋で聞いたという。

「電動ノコギリのような音で、近所のお宅に大工さんが入っているものと思い込んでいました。道路が陥没した日は『ザーッ』という音がして、近所の人たちが集まっているのをみて陥没を知ったんです。ボコッと大きな穴が開いていて怖かった。自宅を建てて40年、こんなことは一度もありませんでした。トンネル工事の安全性について“絶対に大丈夫です”と言っていた矢先の出来事です」

地中空洞が「太鼓」のような役割を

住民によると、NEXCO東日本は陥没部分を夜通しで埋め戻し、翌朝には元通りにしたという。同じ場所ではいま、車などを通行止めにしてボーリング調査を続けている。

「1つめの地中空洞は、管を通して流し込みやすく中で固まりやすい『流動化処理土』で埋め戻し作業を完了しています。2つめの空洞についても作業に着手しています」(前出の同社広報担当者)

不審な連続音の正体は何か。周辺住民を安心させるためには最低限、何が求められるのか。

前出の高橋特任教授はこう話す。

「不審な音は、地下深くの工事による掘削音が地中空洞を伝わったことで増幅し、地上まで届いた可能性が考えられます。太鼓の音が鳴り響く原理と同じです。

ほかにも地中空洞はあると考えたほうがいいでしょう。NEXCO東日本は掘削ルートの真上にあたる狭い幅しかボーリング調査をしていませんから、もっとエリアを広げて東西150メートルにわたって調べたほうがいい。地下で横断する谷の状況がわかりますから」

調布市で中断しているトンネル掘削は、工事が再開できればこの先、三鷹市や杉並区、武蔵野市、練馬区と続く。

「調布市の道路陥没ではケガ人が出なかったのが不幸中の幸いでした。調布市に限らず、掘り進める先に地中空洞がない保証はありません」

と前出の高橋特任教授。

NEXCO東日本側はボーリング調査範囲を広げ、希望する周辺住民を対象に家屋の損傷調査を行うという。

トンネル開通で大勢の人たちの利便性が向上するとしても、人の命と引き換えにできるはずがない。事故を未然に防ぐためにも徹底した調査が求められる。

◎取材・文/渡辺高嗣(フリージャーナリスト)

〈PROFILE〉法曹界の専門紙「法律新聞」記者を経て、夕刊紙「内外タイムス」報道部で事件、政治、行政、流行などを取材。2010年2月より「週刊女性」で社会分野担当記者として取材・執筆する