2021年3月16日に新型コロナ陽性と診断された私は、その翌日、病院に入院した。「フリーランスだから仕事をしないと収入がなくなる。ホテル療養ならばWi-Fiがあるし作業もしやすいが、病院は困る」そんな私の不安は、入院した日に「病院に入れてよかった」という安心に覆った。医療従事者によるケアが想像以上に細やかだったからだ。

新型コロナ感染への恐怖。患者の前ではそれを見せず、笑顔で接する彼らの姿に驚きもした。感染症病棟で働く医療従事者の努力を、決して忘れたくない。そんな気持ちを込めて、後編では入院生活のことをつづる。

(※コロナ体験記・前編はこちら→【新型コロナ】まさかの感染で生活が一変した夫婦、陽性から入院までの“克明な記録”)

医療従事者のまなざしはフラットだった

入院中、患者にはそれぞれ担当看護師がつく。一日に2人の看護師が、交代制で私の様子を見にきたり、食事を持ってきたりする。

最初に私を担当してくれた看護師は、40代くらいの女性だった。彼女はマスクと、透明で厚みのあるゴーグルをつけていた。髪は1本も落ちないようにまとめ、青いキャップで覆っている。病院まで送迎してくれた民間救急の人たちとほぼ同じ姿だ。首から足首まで医療用の防護服で覆われ、手袋もしていて、肌の露出はまったくない。「完全防備」という言葉が頭に浮かんだ。

しかし、その姿とはうらはらに、目が合ったとき、彼女が私を「特別な病気の人」として見ていないように感じた。

近隣住民がみんな顔見知りの地域なら「昔から私を知っている人」という例えが最適だろう。感染症患者に接する緊張感をまったく見せず、軽い調子で話しかけてくれた。

「今日、夕方まで担当する〇〇です。荷物、重いでしょ。持ちますね」

彼女のことを「優しい」のひと言で済ませてしまっていいのか、いまだにわからない。ただ、その看護師によって、私は自分が「新型コロナ患者」であるということを一瞬忘れられた。

私の病室は7階にあり、窓から東京の街並みが見えるきれいな部屋だった。

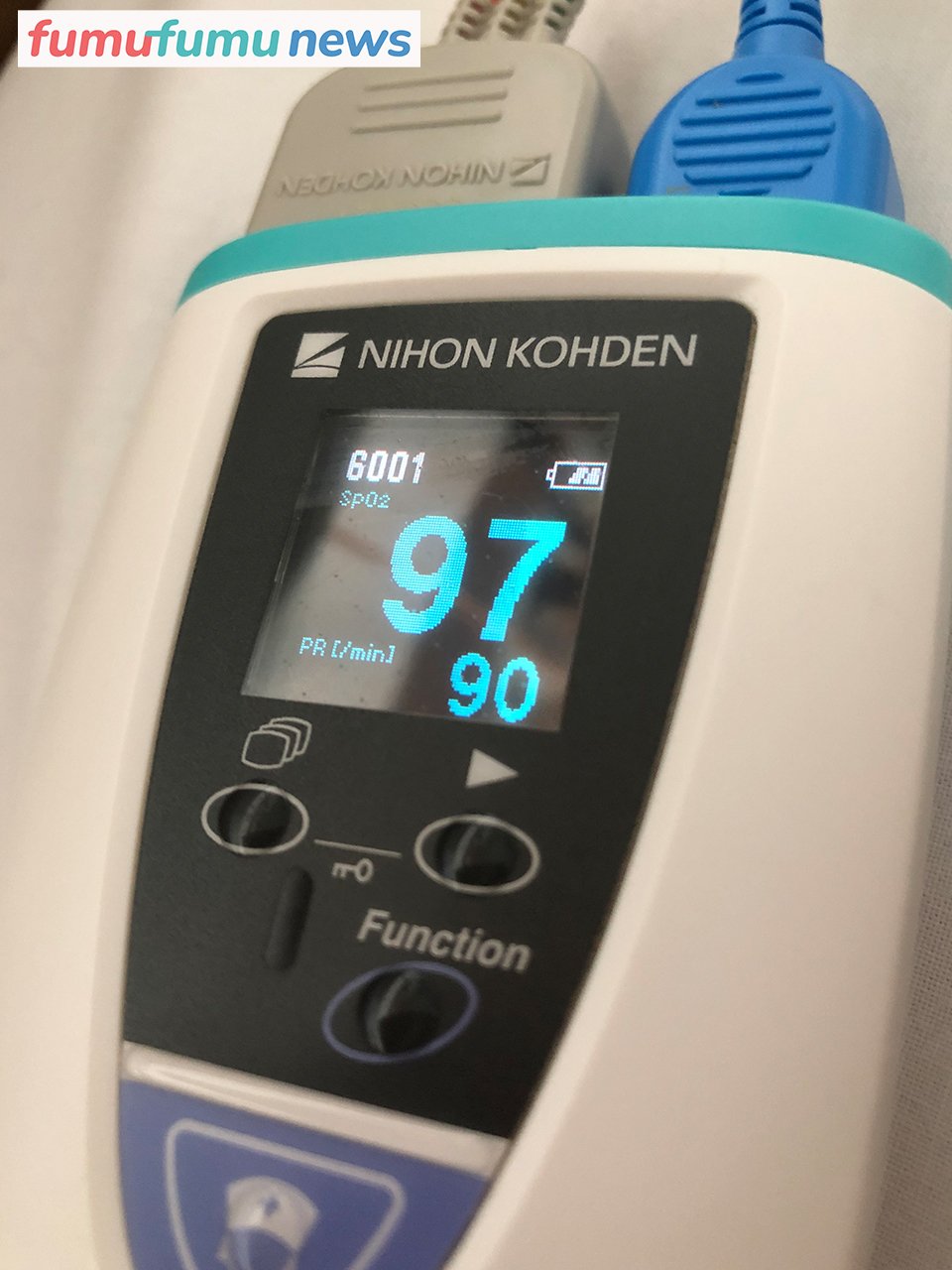

看護師は私の耳たぶにパルスオキシメーターをはさんだ。青いクリップのような形をしており、これをつけると血中の酸素が足りているかどうかわかる。

次に右胸、左胸、左脇腹に心電図モニターの電極を貼る。わかりやすい図が書かれたプリントをもらったので、自力でも簡単につけられた。心電図モニターによって、心臓が正常に動いているかどうかを知ることができる。

パルスオキシメーターと心電図モニターのコードはあわせて4つ。すべて、ひとつの小さな機械につながっている。これらをずっと付けておくことで、看護師は私がうまく呼吸できているどうか、離れていても把握できる。

パルスオキシメーターは耳だけでなく指につけるものもあり、「耳だと使いづらかったら、指用のものに付け替えてね」と、棚の引き出しに入れてくれた。

続いて、ヒアリングが始まった。発症の時期や現在の症状など、入院前に保健師と電話で話したこととほぼ同じ内容だ。

彼女は「緊張しないでね」とは言わない。それなのに、緊張させない。

私の返事ひとつひとつに相づちを打つ。

「お酒を飲まないのに、健康診断で肝臓の数値がよくないって言われたんです。再検査をしても異常がなくて」

言い終えたとき、肝臓については病気ではないので、伝える必要がなかったかも、と思った。

瞬間、柔らかい言葉が私をくるんだ。

「今教えてくれたのは、すごく大切な情報。副作用で肝臓に負担を与える薬もあるからね。ありがとう」

気づいた。看護師の目線は、私と同じ位置にある。フラットだ。

「私が話を聞きますから」

その後、血液、エックス線検査、CTの検査を受けた。エックス線技師と臨床検査技師も私にストレスを与えないように、丁寧な言葉遣いで接してくれた。

看護師が病室を離れた後、咳込みながらも安心感に満たされて眠りについた。

個室の扉が開いた音で目が覚める。小柄な若い女性が検査結果を説明しにきた。

「すべて、とてもきれいでした」

「“きれい”って、いい言葉だなあ」寝ぼけまなこで、そんなことを思った。

彼女は卓上カレンダーを取り出し、日付を示す。

「今の状態なら退院は23日か24日ですね。平日は毎日スマホに電話します」

彼女は医師だった。忙しさを表情に出さず、病室にいる間、しっかりと私の目を見て話していた。

その日は、入院するまで食欲がなかったのがうそのように、出された夕食を半分以上、食べた。

7階の窓から見える東京は、夜になるときらきらと輝きだす。

ちまたでは「コロナ差別」という言葉もよく聞く。感染するまで、医療従事者の方々と新型コロナ患者の間には隔たりがあると思っていた。

その後も毎日、担当の看護師が変わった。担当者が忙しいときは他の看護師が来ることもあるが、全員が対等に接してくれた。これは、入院した病院の方針だったのかもしれない。

前編で夫も新型コロナ陽性だったと書いたが、彼の場合は判明したのが夜だったため、保健師からヒアリングを受けたのは私が入院した日だった。その翌日、夫は私と異なる病院に入院した。状態が思わしくなく、病院の判断で個室になったとLINEでメッセージが届いた。

夕方、その日の担当看護師に夫の話をした。彼女は大きくうなずいてくれた。

「言ってくれてありがとう。私たちは、新型コロナで入院している患者さんのご家族の状態も把握したいので助かります」

夫は同じ病院ではないから、こんな話は迷惑かもしれないと思っていた。だが、彼女は今「ありがとう」と言ってくれた。

患者の同居家族が新型コロナ陽性になることは珍しくないだろう。そして多くの場合、別々の病院になる。

そんなときは孤独感が募る。日夜、病と闘う人たちと向き合っている医療従事者は、私の想像以上に患者の気持ちを理解していたのかもしれない。

「心配ですよね。何かあったら私が話を聞きますから」

放たれた言葉は力強かった。

もちろん、多忙な看護師を自分が不安だという理由だけで呼び出すことはしない。でも、彼女の言葉は私の胸をうった。

その後、夫の病状は快方に向かった。それを同じ看護師に報告したとき「よかった」とほっとした笑顔で言ってくれた。

孤独なのは、自分だけじゃない

実家の家族や他の病院にいる夫と電話すると、咳が止まらなくなってしまう。私の場合、新型コロナの症状でいちばん長く続いたのが咳だった。

ある夜、寒気がした。検温すると微熱だった。

「寒気があるってことは、これから高熱になるかも」と怖くなって、看護師に追加の掛け布団を持ってきてもらった。

「これ以上寒くなったら、電気敷布があるから言ってくださいね」

感染症患者である私に近づき、心配そうにシーツをかける。

入院前からの常備薬である睡眠誘導剤を飲み、眠った。

寝ている最中、耳につけたパルスオキシメーターが外れたようだ。気配がして目を開けると、看護師が静かに耳に挟みなおしてくれていた。

翌朝、私の体温は平熱に戻っていた。

3月20日の夜には地震があった。夕食のデザートであるバナナを食べているところだった。すぐに看護師が飛んできた。

「大丈夫ですか! 怖かったですよね」

私が身体も心も安定した状態なのを確認してから、彼女は病室を出た。その後の数時間、静かな時が流れた。

病院食はお弁当で、食べ終えた後はゴミ袋に入れて病室の入り口に置いておくことになっている。1時間ほどしたら看護師が来て片づけてくれるのだが、その日は片づけがなかった。パニックを起こしている患者がいるのかもしれない。

睡眠誘導剤を飲んで寝たが、幾度も目が覚め、新型コロナや他の病気で苦しんでいる他の患者さんのことが頭をよぎった。

今、新型コロナ以外も含め、ほとんどの病院で入院患者の面会が禁止されている。

3年前に腎盂腎炎(じんうじんえん)で入院したとき、ものすごく苦しくて、付き添いの夫がいなければ耐えられなかった。しかし、今はどんなにつらくて不安でも付き添いは許されない。

そんなとき、私たちを支えてくれるのが医療従事者だ。

涙が出てきた。私たちは孤独じゃない。

退院の日に目にしたもの

3月21日、テレビの報道で、東京の緊急事態宣言が予定通り解除されたことを知った。

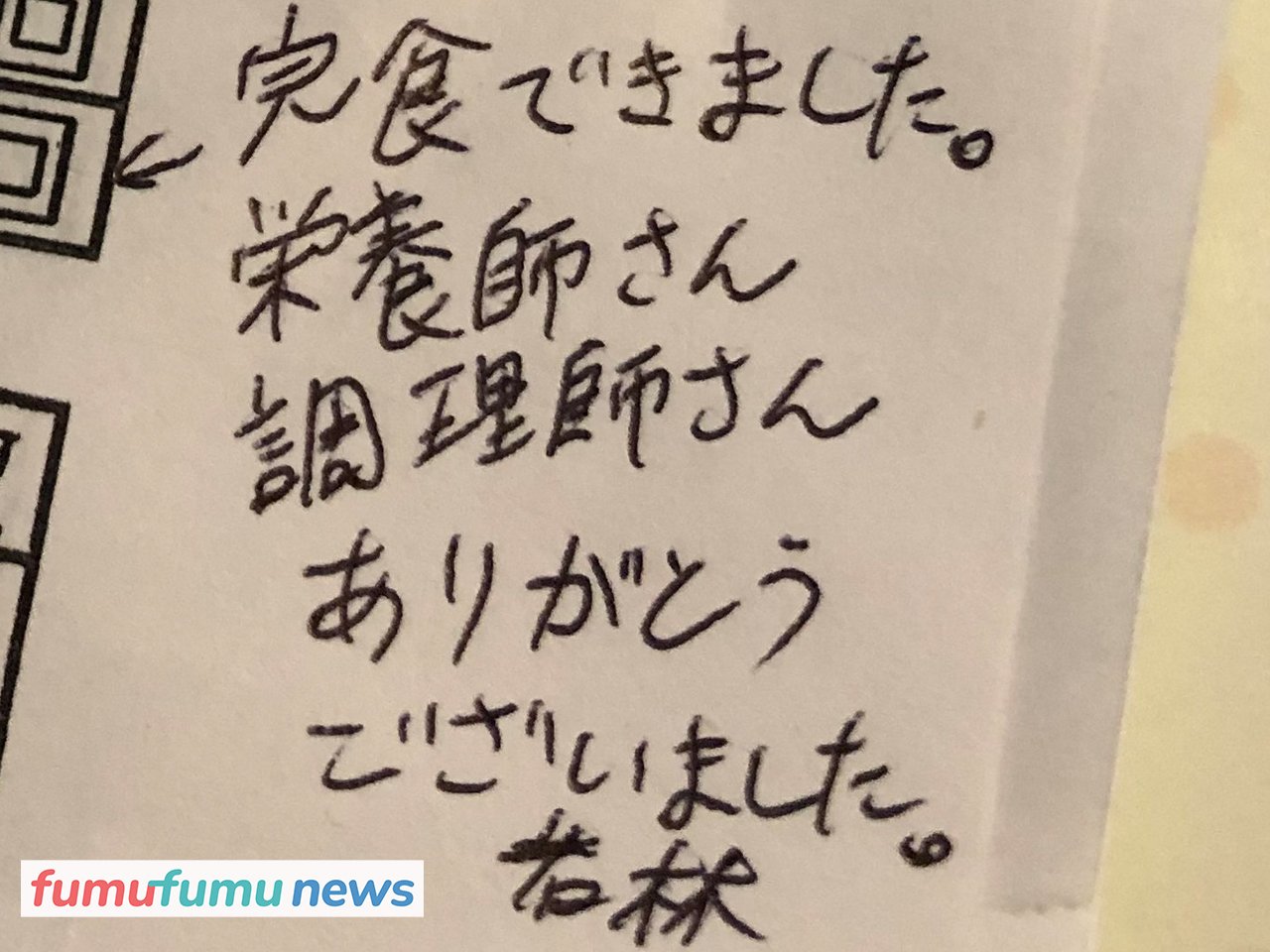

その日、初めて朝食を完食した。

私はもともと、朝食は少ししか食べない。そのことを伝えると、次の日から朝食の量が減り助かった。病院食は毎回メニューが異なる。私は薄味が好きなのでおいしかった。

19日から口内炎ができていたのだが、処方してもらった塗り薬のおかげで治りかけていた。

「栄養士が“口内炎があるなら柔らかい食事がいいかな”って悩んでたんですよ。でも、完食できたみたいでよかった」

看護師がそう言ったとき、患者のためにメニューを考える栄養士と、食事を作る調理師の姿が浮かんだ。

新型コロナ患者のために力を尽くしているのは、医師、看護師、保健師だけではないのだ。薬剤師、エックス線技師、臨床検査技師、栄養士、調理師、そして手続きを迅速に進める医療事務。数えきれない人たちの努力があるから、私は快適に入院生活を送れる。

21日の朝食を境に、支給される病院食は一日3食、すべて完食できるようになった。

感染症対策のため、看護師は患者が残した食事の量を確認できない。何割くらい食べられたのか、自分で連絡帳に記入する。10割、という文字が続いた。体温と血圧を書く欄も、正常値が続く。

22日の朝、月曜日。主治医が出勤する日だ。朝食前に血液検査をした。午後、医師から電話で「正常だった」と告げられ、翌日の退院が決まった。

3月23日、朝。退院準備を終え、その日の担当看護師とエレベーターに向かっていると「おめでとう」と声をかけられた。

顔をあげると、入院したときに出迎えてくれた看護師がいた。会うのは、初めて病院に訪れた日以来だ。

「旦那さんはどう?」

彼女は私の夫のことを他の看護師から聞き、ずっと気にしてくれていた。

「夫も明日、退院できるみたいです」

そう答えると、彼女の顔にほっとした笑みが広がった。

新型コロナ専用病棟は、1階の入り口に鍵がかかっている。来たときと同じく、専用のエレベーターで1階まで降りた。

いつも髪や肌を覆い、完全防備だった看護師。今日はマスク以外をすべて外した状態で、鍵を開けるために私とは別のルートから1階にやってきた。

なぜか彼女を見て驚いてしまった。私をケアしてくれた医療従事者は、当然のことながら、病院から一歩外に出ると“普通の人”なのだ。当たり前のことなのに、その驚きは今でも忘れられない。

病棟で毎日働く医療従事者にとって、新型コロナはとても身近なものだ。しかし、彼らは患者の前では感染の恐怖を露ほども見せず、自らの業務をこなす。

もちろん、医療従事者との距離は病院によって異なる。私の夫は新型コロナ患者が完全に隔離され、看護師とナースコールでしか話せない病院にいた。

それでも、真摯(しんし)に感染症と向き合う姿は、新型コロナ患者を受け入れている病院の医療従事者すべてに共通しているはずだ。彼らの努力が、私たちを救う。

新型コロナ発症から退院まで。10日ほどの期間で、その事実が身に染みた。

医療に携わる人たちの努力

新型コロナで入院してから、まもなく1か月がたつ。咳は徐々に減り、4月に入ったころ、完全になくなった。

夫はまだ味覚障害があるが、それもだんだんと感染前の状態に戻っている。

最近、用事があって久しぶりに保健所と病院に電話をすると「元気になってよかった。でも、まだ無理をしないでくださいね」という言葉をもらった。

私が新型コロナだと判明した日、東京都の感染者数は300人ちょうどだった。

しかし今、東京都の一日の感染者数はその倍の人数に近づき、『まん延防止等重点措置』の適用が決定した。

大阪府の新型コロナ感染者は過去最多を更新し続けている。私の父は医師であり、今、大阪の病院で発熱外来も担当している。泌尿器科医なので本来は専門外なのだが、そうせざるをえない状況だ。

同じく医師だが勤務先の異なる母は、まだ新型コロナ患者を診察していない。だが「医療がひっ迫すれば私も忙しくなるかも」と言っていた。

両親は60代だ。感染したら重症化する可能性が高い。それでも2人とも、いざとなれば感染症患者を救うために力を尽くすだろう。

当然のことだが、患者と向き合う医療従事者も私たちと同じ人間だ。彼らの疲労が限界に達したとき、私たちは新型コロナだけではなく、他の病気を前にしてもなす術がなくなる。

看護師がかけてくれたシーツの温かさを、絶対に忘れない。

外出も仕事も通常どおりできるようになった今、その思いは日ごとに強まっている。

(文/若林理央)

【PROFILE】

若林理央(わかばやし・りお) ◎読書好きのフリーライター。大阪府出身、東京都在住。書評やコラム、取材記事を執筆している。掲載媒体は『ダ・ヴィンチニュース』『好書好日』『70seeds』など。ツイッター→@momojaponaise