80年代の音楽シーンに颯爽と現れ、若者を中心に熱狂的なファンを獲得したパンクバンド・アナーキー(亜無亜危異)。彼らのバンドヒストリーとも重なる映画『GOLDFISH』の監督を務めたのが、アナーキーのギタリスト・藤沼伸一(63)。

自身のすべてを本作のモチーフにしたという藤沼さんに、バンド結成までのいきさつや映画を撮影するきっかけなどをお聞きしました。

80年代に社会現象を起こしたパンクバンド「ガンズ」。人気絶頂の中、メンバーのハル(山岸健太)が傷害事件を起こして活動休止となる。そんな彼らが、30年後にリーダーのアニマル(渋川清彦)の情けなくも不純な動機をきっかけに、イチ(永瀬正敏)が中心となり再結成へと動き出す。しかし、いざリハーサルを始めると、バンドとしての思考や成長のズレがあらわになっていく。ためらいながらも音楽に居場所を求めようと参加を決めたハル(北村有起哉)だったが、仲間の成長に追いつけない焦りは徐々に自分自身を追い詰めていった。そして以前のように酒と女に溺れていったハルの視線の先に見えてきたものは──。

中学や高校の同級生とバンド結成、コンテストからメジャーデビュー

──藤沼さんの音楽との出合いはいつでしたか?

「パンクより前に、中学校の先輩からピンク・フロイドとか大人のロックを “これ、聴いてみろよ”って教えてもらいました。日本だと村八分(山口富士夫率いる伝説のロックバンド)を教えてくれて、“カッコいいな”って思っていた。その後に、パンクムーブメントが起きた感じだね」

──ギターはいつごろから始められましたか?

「中学のときにフォークソングが流行(はや)って、親にアコギ(アコースティックギター)を買ってもらいました。エレキは高かったからね。同じ中学のコバン(小林高夫・アナーキーのドラム)と寺岡(寺岡信芳・アナーキーのベース)が、“高校に入ったらバンドやろうぜ”と言っていた。そして、高校に行ったらマリ(逸見泰成さん・通称マリ。アナーキーのギター)と茂(仲野茂・アナーキーのボーカル)と出会って。パンクや音楽が好きっていう共通項があって、すぐ親しくなりましたね」

──そこからアナーキー結成につながるのですか?

「最初はみんなお互い違うバンドを組んでいて、公民館とかのホールを借りて、友達を呼んでライブやったりしていた。あるとき茂が俺のところに来て、“隣のクラスの仲野だけれど、バンド入れてよ”って言ってきたんです。“やだよ”って言ったんだけど。あのままにしておけばよかったかな(笑)」

──バンド活動はどのように続けていましたか?

「バンドは組んだけれど、どうすればいいのかわからない。そういう情報に疎かったんだよね。最初は、江古田マーキーというライブハウスに出たんだけど、お客も全部友達。メンバー紹介してもみんな知っている(笑)。そうこうしているうちに、俺らがよく練習していたスタジオの人が、『EastWest』というヤマハ主催のアマチュアバンドのコンテストにテープを送ってくれて。そうしたら最終まで残って賞を獲ったんです。ちなみに、そのとき優勝したのはKODOMO BAND(うじきつよしがボーカルを務めるバンド)だったね」

──そこからデビューまでは順調でしたか?

「青田買いのようにレコード会社からの誘いが来て、デビューできました。パンクのくせにコンテスト出身で、大手のレコード会社からバンッてデビューしたからストリート感はゼロだった。80年代は打ち込みの音楽と一緒に、パンクもニューウェーブのくくりで捉えられていたけどね。イデオロギーとか思想じゃなく、音楽形態の新しい波みたいなものかな」

人気沸騰の中、メンバーが刑事事件を起こす

──デビュー当時、特に同世代の若者から支持されたことをどう感じていましたか?

「レコード会社と事務所があったから売れたんだけれど、なんかすごい才能があるんじゃないかって、うぬぼれていたからね(笑)。パンクは上の世代から“聴いちゃダメ”って反対されていたもの。でも本当は、“俺たちは我慢していたのに、若いヤツが自由なのは面白くない”っていう思いがあったんじゃないかな」

──パンクシーンを代表するバンドになりましたが、藤沼さんは周りの反応をどう感じていましたか?

「俺はカテゴリーにはまるのがすごく嫌いだったんです。ジョニー・ロットンがセックス・ピストルズを辞めて『PiL(パブリック・イメージ・リミテッド)』を始めたじゃないですか。そうしたら、パンクスが怒ったんですよ。でも俺は“やられた~”って気持ちよかったんだよね。頭が固い人と柔軟な人って年齢とか関係ないって思うんだ。若くても頭がいいヤツもいるし、年寄りでも大丈夫か? っていう人もいる。“現状をどうやって生きていくか”を考えているか、考えてないか違いのような気がするね」

──バンド活動の中で、挫折を感じたことはありましたか?

「メンバーが刑事事件を起こして、アナーキーというバンド名を使ってはいけないってなったときだね。ボブ・ディランが『ザ・バンド』を組んでいて、すごくカッコよかったんだけど、それにロックをつけて『THE ROCK BAND』っていう名前に変えて活動を続けました。俺が“パンクよりも前の60年代や70年代の音楽を焼き直してみない?”ってメンバーに提案して。だから音楽もタテノリからヨコノリに変わったんです。

俺はひとつのカテゴリーに入っているとすごく居心地が悪くなっちゃうんだよね。しがみついている感がすごくあって嫌。でも意外に、お客さんのほうが変わるのを受け入れないこともあるけどね」

60代で映画監督デビューした理由。2年かけて脚本を制作

──今作で初めて映画監督に挑戦されましたが、きっかけは何でしたか?

「俺はバンドとか不良になる前は、かわいい男の子だったんで(笑)、もともと絵を描いたりひとりで映画館に行くのが好きでした。でもそのうちカツアゲに遭ったりして、“これは不良にならないとまずいな……”って。そういう道に行ったら、音楽と不良がリンクしていたんだよね。

『GOLDFISH』を撮るきっかけは、アナーキーの初期に手伝っていただいていたスタッフが今は映画のプロデューサーをしていて、マリが亡くなったのもあってその人から俺の軌跡みたいなものを映画として撮らないかって言われたこと。映画が好きだったから興味があったけれど、最初はちょっと荷が重かった」

──監督をされるうえで、プレッシャーがあったのですか?

「ファンにとってはみんな知っていることじゃないですか。“俺らのアナーキーはこんなんじゃなかった”みたいな、自分の思い出のまま語られたら面倒だなって思って。だからドキュメンタリーにはしませんでした。バンドのドキュメンタリーだと昔、バンドマンに殴られた人は観たくないでしょ(笑)。それにバンドや音楽映画になるとジャンルがすごくカテゴライズされてしまう。でも恋愛や死っていうテーマなら誰でも経験することだから、多くの人に観られる映画にしたかったんだよね」

──映画製作で苦労された部分は?

「映画の設計図になる脚本を作るのに2年かかっているからね。俺もマリが刑務所から出てきて一緒に仕事をしていた人とか、いろんな人にインタビュー取材しました。脚本家の港(岳彦)さんも俺にいろいろと聞いてきて、刑事ドラマみたいにホワイトボードに相関図を書いて、“ここはフィクションにして、こういうエピソードがあったことにしよう”とか言いながらアイデアを出し合いました。俺はプライベートでは男の子の父親だけれど、映画ではニコっていう女の子を永瀬さんの娘役で出して。キーパーソンになるのは女の子のほうが神秘的な感じがしたんです」

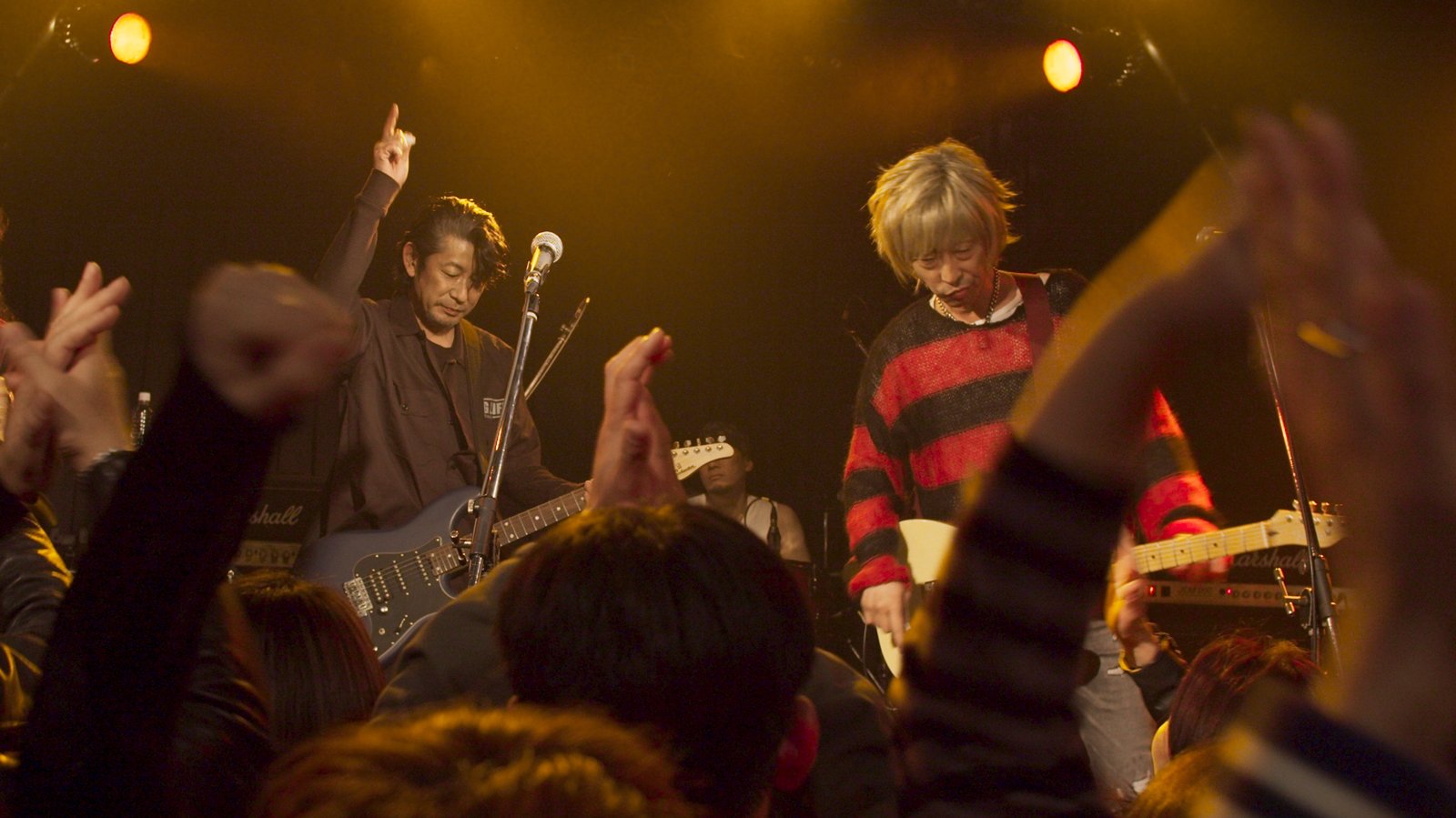

──映画の中でのライブシーンは、臨場感がありました。撮影法にこだわりましたか?

「音楽を扱った映画って、ライブシーンがちょっとシラけちゃったりするんだよね。観ている側から“当て振り(※)だ”って思われちゃったら、音楽をやっている人間からするともっと感じるから。だから、映画では演奏シーンは極力少なくしようと思いました。でも、例えば織田信長役を演じるときに織田信長本人に話を聞くことはできないけれど(笑)、この映画はバンドマンが映画監督をしているわけだから、俳優も聞きやすかったと思うよ」

※録音済み音源を流し、それに合わせて楽器を演奏するふりをすること。

ギタリスト役の永瀬正敏の役作り

──永瀬正敏さんがギターを弾く姿はすごく自然でカッコよかったです。

「永瀬さんは俺がギターを弾いている動画をスマホで撮って、家に帰ってからも練習してアレンジしたみたい。一緒に飯食いに行こうって誘われたけれど、その間も観察されている感じがしたね(笑)」

──最近では珍しいタバコを吸うシーンも、印象的でした。

「永瀬さんはプライベートでもヘビースモーカーなので、“映画の中でタバコを吸っても大丈夫”と言ってくれました。永瀬さんがタバコを吸うなら、KEE君(渋川清彦・映画ではアニマル役)は葉巻きにして、若い子は電子タバコにしようって決めたんです。劇中で有森(有森也実・映画では雅美役)さんがタバコを2本吸っているのも意味があって、映画『マトリックス』の預言者にちなんでいるんですよ」

──細部にもこだわっているのですね。

「細かいところでいうと、永瀬さんがギターの調律をするときに、音叉(おんさ)をくわえているんだけど、その音叉がC528Hz。でも一般的には国際標準に定められたA440Hが使われているんです。528は脳にいい周波数って言われていて、ジョン・レノンも使っていた。映画の中では、永瀬さんが528で町田(町田康・映画ではバックドアマン役)が持っているのが440なんです」

──映画の中で俳優さんたちの動きも、自由な感じですよね。

「アニマル役のKEE君は、絶対にキャラクターをデフォルメしたほうが面白いって思って。再結成したバンドが取材されているシーンは、役者さんに好き勝手に動いてもらいました。メンバーそれぞれが撮影されているシーンで永瀬さんが“ブラジャーがしたい”っていうから、“何色?”って聞いたら“赤”って。俺が指定したわけじゃないからね(笑)。でもそういう自由なほうが役者さんも楽しいと思うんですよ」

──藤沼監督は現場では怖い監督でしたか? それとも優しかったですか?

「怒ったりも一切しないし、和やかだったよ。頭ごなしに怒ると、みんなのパフォーマンスが下がるじゃないですか。そんなの、絶対によくならない。俺も怒られてギター弾いても絶対にうまく弾けないから。みんなの士気を高めるにはどうしたらいいかをすごく考えました」

──そのようにチームをうまくまとめる力は、どのように身につけましたか?

「もともと備わっていたと思う。でもバンドのメンバーには、悪態をついているけどね。優しいのは映画のときだけですよ(笑)」

◇ ◇ ◇

淡々とした口調の中に、熱い思いが伝わってくる藤沼さん。後編では、映画にも出てくる親衛隊の存在や、殴り合いが起こる80年代のライブハウスシーンについてお聞きしています。

(取材・文/池守りぜね)

〈PROFILE〉

藤沼伸一(ふじぬま・しんいち)

1980年、伝説のパンクロックバンド「アナーキー」のギタリストとしてデビュー以来、その独自のギタースタイルがさまざまなアーティストから評価され、42年間で参加したレコーディングアルバムは100枚に近い。『Player』誌上では日本の5大ブルースギタリストと紹介されるなど、ジャンルに縛られることなく、パンク、ロック、ブルース等、さまざまなギタースタイルが好評を得ている。2002年には集大成的なソロアルバム『Are You Jap?!』をリリース。現在も、舞士、Ragina、泉谷しげるなどとライブ活動を精力的にこなしている。

〈Information〉

■映画『GOLDFISH』

3月31日(金) シネマート新宿、シネマート心斎橋ほか全国順次公開

出演:永瀬正敏、北村有起哉、渋川清彦、町田康、有森也実、増子直純(怒髪天)、松林慎司、篠田諒、山岸健太、長谷川ティティ、成海花音

監督:藤沼伸一

脚本:港岳彦、朝倉陽子

企画:パイプライン ミュージック・プランターズ

製作プロダクション:ポップライン、ドッグシュガー

製作:GOLDFISH製作委員会

共同製作:沖潮開発

配給:太秦、パイプライン