2022年8月8日(世界猫の日)、日本のインディー・ロック・バンド、Pervenche(ペルヴァンシュ)が20年越しとなるセカンド・アルバム『quite small happiness』(KiliKiliVilla)をリリースした。結成は1995年、静かで淡々とした揺らぎをたたえたサウンドでファースト・アルバム『subtle song』(2001年、Clover Records)は当時も少なからず話題を呼んだ。

この20年、解散や休止を公言していたわけではない。このセカンド・アルバムで、なにかを大きく変化させたわけでもない。ただ、自分たちが好きなものを好きだとちゃんと言えるだけの自信を、バンド以外の生活や仕事も含めて培ってきたことは影響しているように感じる。とりわけボーカルの長井雅子さんは、この数年でグラフィック・デザイナーとしてのセンスと能力を大いに発揮し、近年は自身の猫好きとも強くリンクする動物写真家・岩合光昭さんの写真集や連載ページ・デザインなども含め、その幅を大きく広げている。

今回のインタビューでは、Pervencheとしての活動や新作に至る経緯から、猫への愛が切り開いたデザイナーとしての現在まで、「好き」と「仕事」を自然と両立させている彼女に話を聞いた。

「まだ私たちみたいな音楽の火は消えきってはいなかったんだな」という喜び

──Pervencheというバンド名の由来は?

結成当初の1990年代はPeatmoss(ピートモス)という名前で活動していたんです。それがアメリカに同じ名前のコワモテなバンドがいるということで改名することになりました。ピートモスって植木で土の代わりになる腐葉土などを使った特殊な素材の名前で、私がバンドのメンバーと一緒にやっていたレーベルもClover Recordsで、どちらも植物に関係があったんです。それで、新しいバンド名にも植物で「p」がつく名前を探してたら、デザインでよく使う色チップに、フランスの伝統色でブルー系の「pervenche」という名前の色があったんです。日本では「ツルニチニチソウ」という植物です。

──ファーストからセカンドまで、長いスパンが空いたのはどうしてですか?

けんかとかしたわけではないんです。90年代のインディーズ・ブームが収まって、CDが売れなくなってきた時期があったじゃないですか。特に洋楽が元気がなくなっちゃって、私たちの活動もだんだんなくなっていったし、友達のレコード屋さんも閉店してしまったりした。私たちはバンドの周囲も含めて洋楽が好きな人たちの集まりだったので、なんとなく自然に活動しなくなった感じです。

でも最近、平成生まれでバンドをやってるような若い人たちに、私たちが声をかけてもらえるようになってきたんです。「え? (対バンが)私たちでいいの?」みたいな感じ。私たちが昔、聴いていたような音楽が新たに聴かれるようになってきてるらしいんですよ。

──よく引き合いに出されるヤング・マーブル・ジャイアンツ(1980年にデビューしたイギリスの3人組で、ポストパンクとネオアコースティック両方のシーンに影響を与えた)も、今またすごく聴かれてますからね。

今の子たちって時代とか関係なく聴いて好きになるじゃないですか。面白いですよね。そんな子たちが発見してくれて、「まだ私たちみたいな音楽の火は消えきってはいなかったんだな」という喜びがありました。そういうことの後押しもあって活動を再開しているという感じなんです。

休止中も、数年に1回くらいのペースで昔からの音楽仲間が集まれる音楽のイベント〈Melody Cat〉をやってはいました。そのイベントがあるからバンドの新曲を作ったりはしていて、それがあったから復帰もしやすかったのかな。でも、やっぱり後押してくれる力がないと、自分たちの力だけでは作るところまではいかなかった。みんなもういい歳でバンド以外の仕事を並行してやっていて、片手間にはできなくなっちゃってるんです。

──無理やりにやるのは違う気がした、ということでしょうか?

昔、一生懸命活動していた頃は、常に海外のレーベルやバンドから連絡が来たり、こっちも海外の動きが気になったり、自分がやろうと思う以前にいろんな関わり合いができちゃって話が進む、みたいな状況があったんです。音楽のムーヴメントってそういう自然なやりとりでできあがっていくんですよね。無理やりやるのはなんか違いますよね。

実は、ファーストを出した2、3年後に、Pervencheでセカンドも作ったんですよ。でも、その作品は完成直前にお蔵入りにしてしまいました。できあがったものがメンバーはなんとなく気に入ってないんだけど、どこが悪いのかもよくわからない状態になってしまって。私たちはファーストの頃はあんまりレコーディングの知識がなくて、感覚重視で作業を進めてたんですけど、その次を作るときは「もっとちゃんとしたほうがいい」みたいな意見に流されてしまったんですね。その結果、音質とかはめちゃくちゃよくなったんですけど、私たちは「うーん、違う」となったという感じです。「インディーズあるある」みたいな成り行きでした(笑)。

ちゃんとすることでいい化学変化になっていけば、メジャーデビューしたり、職業になったりしたのかもしれない。でも今振り返って思うのは、自分のなかに「うまい/下手とか関係ない」という気持ちがすごくあるみたいなんです。「世の中に出ていくにはうまくないといけない」みたいな物差しがあるとしたら、その時点で私が目指してるものとは全然違うんだなと思ってました。

──それを自分たちで自覚するために必要な作業だったのかもしれませんね。今ならこういうふうにできるという自信も、21年ぶりの新作にも表れていると感じます。

もともと音楽をやることにはそんなに自信がないんです。自分が好きなものを好きと言うことには自信はあるんですが、それを他の人も共感してくれるのかについてはあんまり自信がない。だけど、私たちみたいな音楽があってもいいんだと、また徐々に実感できるようになってきたことが後押しになりましたね。

ファーストの頃、よくエンジニアの人に「(ボーカルが)フラットになってる」とか言われて、ちょっと悩んでいたんです。でも、「そういううまさじゃない、私は」と今はもうわかってるので、堂々と世の中の基準は無視できたというか(笑)。これが好きだという気持ちで作れました。

猫的考え、岩合光昭さん、寅さん……すべての道は「猫」に通ず!?

──そういうのって猫的な考え方だと思いませんか?

うれしい! そうですよね。猫がなにかを好きだと示すとき、それが好きな理由はわからないじゃないですか。「あ、そこが好きなんだ」と思うしかない(笑)。

──猫を飼う人って、かたちとしては猫を養っているんですけど、実は猫の生き方に影響をすごく受けて「養われている」とも思うんです。

猫には憧れますよね。一人暮らしをして最初に飼った猫のチンチラは、里親として成猫を引き取ったので、最初は全然慣れてくれなかったんですよ。ご飯とトイレのときに出てくるくらい。でも10年くらいたったらやっと「この人大丈夫だ」と思ってくれたみたいで、ベタベタしてくれるようになりました。時間をかけて信用してくれた、みたいな感じ。私、自分にもそういうところがあると思っているんです。なかなか他人になつけないし、どちらかといえばコミュ障で。

──そういう猫的な距離の取り方って、人間同士にもありますよね。

音楽にも、そういう感覚ありませんか?

──そうですね。初めて聴く音楽に接するときって、猫と見つめ合うような状態になる。お互いに「おまえ、何者?」みたいな状態です。すぐに打ち解けて好きになる音楽もあるだろうし、人によってはよさがわかるまで10年くらいかかる音楽もあるかもしれない。

「猫のどこがいいの? 言うこと聞かないでしょ?」って聞かれると、「ここがいい」って説明できるところがないんですよ。「かわいい」くらいしかない。でも、猫好きのミュージシャンというテーマでECDさんの取材をしたことがあるんですが、あんなに穏やかな笑顔のECDさんは見たことがなかった。猫ってそういうパワーありますよね。

話題が音楽から猫にスライドしたところで、長井雅子さんのミュージシャンと並ぶ仕事であるグラフィック・デザイナーとしての姿勢に質問のテーマも移った。大学卒業後、富士フイルムのデザイン部に就職し、退社後には編集プロダクションで映画のパンフなどをデザインした。その会社で4年ほどキャリアを積み重ねたのち、フリーランスに。そのタイミングで、旧知の編集者と交わした「猫好きのミュージシャンや猫と音楽の関係を扱った本があるといい」の会話がきっかけで、猫と音楽の関係を掘り下げたムック『ねこみみ~猫と音楽~』(2012年、音楽出版社)の企画が生まれた。

その1冊の仕事が、彼女のその後を大きく切り開いてゆく。

──『ねこみみ~猫と音楽~』出版の経緯は。

いろんな出版社を回って断られたんですが、音楽出版社は上司の方が猫好きだったらしく、企画が通ったんです。あれが、私が初めて編集という仕事をした本です。まだ、そんなに猫ブームが来てない頃だったんですよ。猫好きのミュージシャンの方も「猫」がテーマなら「いいですよ」と言ってくれるようなところがありました。ECDさんもそれで取材を快く引き受けてくださったんだと思います。

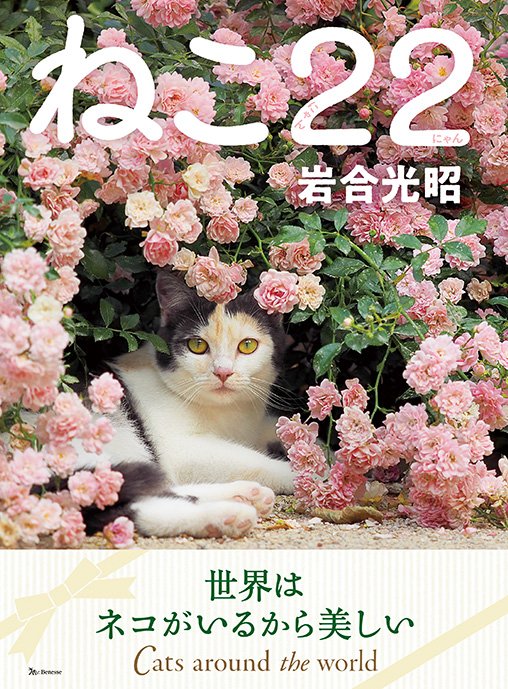

そこから猫の仕事がどんどん来るようになったんです。月刊誌『ねこのきもち』で、岩合光昭さんの連載ページ「岩合さんのネコこよみ」のデザインを毎月やることになりました。他にも雑誌の付録や岩合さんの猫カレンダーもやったし、岩合さんの写真集もデザインしています。

──すごい。岩合さんは猫好きの神様みたいな人ですからね。

「え? 私でいいの?」と最初は思いながらでした。でも、岩合さんご本人から「猫の写真の切り抜きに愛がある。猫がかわいい輪郭のところでちゃんと切り抜いてくれてますよね」と褒められました(笑)。猫仕事以外に映画のパンフもたくさんやっているんですが、『男はつらいよ お帰り 寅さん』(2019年)のパンフは、自分がやった映画の仕事のなかでは自慢できるひとつです。

──寅さんというキャラクターも猫的ですよね。マドンナといい仲になりそうなところでふらっと旅に出ていくところとか。

そうですよね! そういうところに惹かれます。寅(虎)はネコ科だし(笑)。寅さんの仕事も猫仕事に入れてよければ、私の仕事の半分以上は猫関係です。

──それって猫的だっていうだけでなく、Pervencheで歌うときに誰かの指示に従うんじゃなく思ったようにやると決断したところとも通じてると思うんです。技術で聴かせてしまう歌よりも、うまくきれいにできてるだけのデザインよりも、自分の好きを素直に表現として出す感覚を大事にしてる。だから、20年間新作を出してなくても孤高の仙人みたいな音楽になってないし、デザインからも好きなものが好きだっていう愛が感じられるんです。

ありがとうございます。そういう部分をずっと大切に生きていけたらいいですよね。

(取材・文/松永良平(リズム&ペンシル)、編集/福アニー)

【Profile】

●長井雅子

グラフィック・エディトリアルデザイナー。東京都出身。東京藝術大学卒業。「in C(インシー)」として映画関係を中心に数多くのグラフィックを手がける。小津安二郎生誕周年プロジェクト、『男はつらいよ 全50作ブルーレイ&DVDボックス』ほか『男はつらいよ』50周年プロジェクトなど。映画パンフレットに『旅猫リポート』(’18)、『男はつらいよ お帰り 寅さん』(’19)、『82年生まれ、キム・ジヨン』(’20)、『帰らない日曜日』(’22)ほか多数。2012年、書籍『ねこみみ〜猫と音楽〜』の企画・編集・デザインを機に「ねこみみ編集部」としても活動を開始。『ねこ in アジア』(’14)、『ふてニャン写真集 ふてやすみ』(’16)、『まいにち ねこ文具』(’17)などを制作。デザイナーとしての猫仕事、2022年10月11日にベネッセコーポレーションから発売の動物写真家・岩合光昭さんの書籍『ねこ22(にゃんにゃん)』と関連グッズを制作!

Instagram:https://www.instagram.com/masaco_necomimi_

『男はつらいよ 全50作ブルーレイ&DVDボックス』発売中!

https://note.com/torasan_50th/n/n6ad541aa1246

https://www.shochiku-home-enta.com/f/otokowatsuraiyo/special/50th?

『ねこ22(にゃんにゃん)』と関連グッズは「ねこのきもちSTORE」ほかにて10月11日より発売!

https://pf.benesse.ne.jp/DefaultBrandTop.aspx?bid=Cat

●Pervenche

1995年、Peatmosとして活動を開始。1997年、USのレーベルSonorama Recordsのジャパニーズ・インディーポップ・コンピレーション『Pop Jingu Vol.1』へ参加。Pervencheへ改名。2001年、1stアルバム『subtle song』をClover Recordsからリリース。2005年、オーストラリアのレーベルChapter Musicのコンピレーション「Songs For Nao」へ参加。その後、活動をフェードアウトし長い休眠に入る。2016年、盟友red go-cartに後押しされ活動を再開。800 cherriesなどで活動してきたタカハシマサユキをギターとしてメンバーに迎える。2022年8月8日(世界猫の日)、約20年ぶりの2ndアルバム『quite small happiness』をKiliKiliVillaからリリースした。現在のメンバーは、ボーカルのナガイマサコ、ギターとボーカルのサイトウマサト、パーカッションとベースのナガイヒロシ、ギターのタカハシマサユキ。