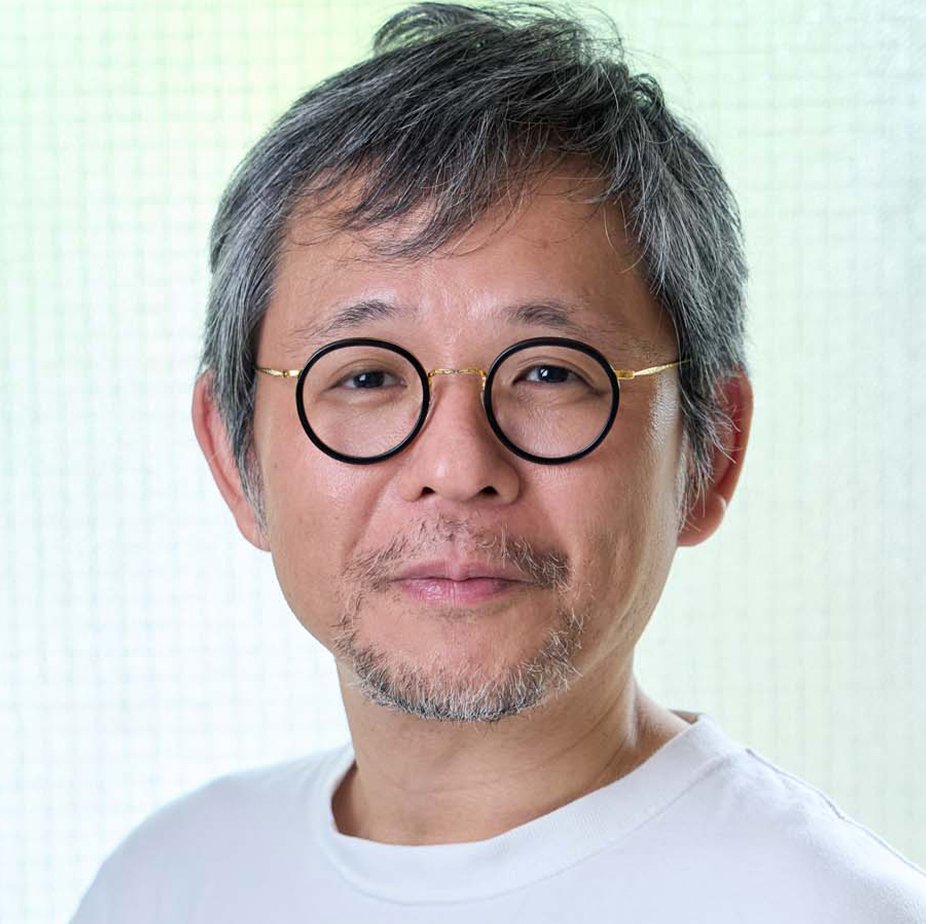

インスタグラムでの毎食の様子が、癒やされると評判の麻生要一郎さん。両親が亡くなり、天涯孤独となった後、不思議な縁に導かれて老姉妹の養子になったという異色の経歴の持ち主でもある。新しい家族の形を模索する、麻生要一郎さんの手記を5回にわけてお届けします。

建設会社の3代目として働いたのち、知人に誘われ新島で宿を始め料理人の道へ。その後、不思議な縁に導かれて高齢姉妹の養子となる。主な著書に『僕の献立』『僕のいたわり飯』(ともに光文社)がある。

Instagram:YOICHIRO_ASO

Twitter:@YOICHIROASO

夜更けの電話

仲のよい友人たちを迎えた夕食のひと時、そろそろ白子のお椀を出そうかなと、用意しておいた出汁の入った鍋を火にかけて、席に戻ると携帯電話に不在着信が残っていた。

時間はもう22時を過ぎている。親しい友人たちは電話嫌いな僕にわざわざ電話をしてこないし、登録されていない番号である。夜更けの登録されていない番号からの、電話はよいものではないと相場は決まっている。

心当たりは1か所だけ、養母の入院している病院である。そこからではないことを願いつつ、席をそっと立ち、鍋の火を弱めながら台所で電話を折り返す。

やはり件の病院からであった。

夜遅い時間で、受付の職員は不在。警備会社が電話に出た様子で、なかなか電話をくれた病棟の担当の方に繋がらず、やきもきしながら待っていると、

「今日は朝から呼びかけると反応はあったのですが、呼吸もかなり浅く、血圧も心拍数もかなり低いままでして……また夜中にお電話してしまうかもしれません、申し訳ありません」

そんなようなことを当直の看護師さんが話してくれた。

食卓を囲む友人たちも心配そうにしていたので、心配をかけないように、いつも通りを装い席に戻る。正直に言えば、今どうしたらよいのかが分からなかった。もうすぐかもしれないし、3時間後かもしれないし、明日かもっと先になるかもしれない。

一昔前であれば、具合が悪くなれば家族は病院に集まってという感じだったように記憶しているが、コロナの時代はそういうわけにもいかず、天を仰いでただその時を待たなければならないのである。慌てても仕方がない、と心の中で自分に言い聞かせた。

1人のしっかり者の友人は、何かできることがないか、それとも早々にお暇しようかと言っていたけれど、もう1人ののんびり屋の友人は、心配はしてくれているが、もう1個、唐揚げ食べちゃおうと箸を伸ばしたり、対照的な様子が面白くて気持ちが和んだ。

皆で、お茶を1杯飲んで散会した。

洗い物を適当なところまで済ませ、携帯に着信がなかったかを確認した。こういう時の電話はちょっと気を抜いた時にかかってきていたりするものである。

この夜をどう過ごすのかを考えた。

僕は一度寝てしまうと電話の着信如きでは目が覚めない。ベッドに横になったら最後、ぐっすり朝まで寝てしまうので、ソファで携帯を握りしめて横になった。

うつらうつらしながら今日の夕方のことを思い出していた。

偶然、大好きな写真家の友人から、彼の新しい写真集を受け取った。「友達みたいな写真集」だなあと思った。

普段あまり人に会わない僕にしては珍しく、大好きな友人たちに思いがけず次々と会えた日で、それが逆に何かの予兆を感じ取ったのか、少し不安になり、このまま楽しい時間が続いていけばいいなと、静かに願ったのだった。もしかしたら、今夜を乗り越えるための励ましだったのかもなあ。

ずいぶん呆気ないと思った

深夜2時をまわった頃、やはり電話が鳴った。

症状について何と言われたかは忘れてしまったが、かなり数値が低下しているので、今から来るか、改めて明日の朝に来るかということを確認されたように記憶している。迷うことなく、今から行きますと返事をした。

バッグの中に、その友達みたいな写真集を入れて、ほとんど車がいない夜の甲州街道を病院へ向かう。

警備員さんに中へ入れてもらい、検温をして消毒をして待っていると、病棟の看護師さんが迎えに来てくれた。

病室へ行くと、息を引き取った後だった。

当直の医師が呆気ない様子で、死亡確認をした。人生の締め括りなんだから、もう少し心を込めて言ってくれたらなあと思いつつ、そういうものだと納得しながら、僕は深々と先生にお辞儀をした。ベッドの横に置いてある、愛猫「チョビ」の写真がずっとこちらを見ていた。

病院側が準備をする間、霊柩車の手配をすると、到着まで1時間とのこと、僕は待合室で写真集を開いてぼんやり眺めていた。人生のさまざまな感情の滲みのようなものを写した写真集が、今日手元に届いたのも、この時間を乗り越えるためだったのかもしれないなあと思った。

自分の中に湧き上がるさまざまな感情を、その写真集が優しく受け止めてくれた頃、霊柩車が到着した。葬儀屋さんが深夜なので今日は遺体をお預かりして、詳細は改めてまた明日ということで、霊柩車は葬儀社へ向かい、僕は自宅へ向かった。もう夜が明けそうな空を眺めながら、ずいぶん呆気ないと思った。

養母の父親は「葬式不要、戒名不要」と、言い残して亡くなったことから、当家の慣例に従い、直葬として養母の姉と見送った。

棺の中にはベッドの横に置いてあったチョビの写真と手紙を入れた。

年齢が八歳上の姉の気持ちを思うと、その関係性は母親のようであり、姉であり、かけがえのない友人でもある。姉妹の絆、胸中は察するに余りあると言える。亡くなった報告をした時、僕は思わず涙を流してしまったが、姉は「あなた本当によくやってくれたわよ……」タバコを燻らせながら、そう僕をねぎらってくれた。

最後まで気がかりだったこと

アルツハイマー型認知症、パーキンソン症候群という病は、ずっと養母を苦しめた。身体は言うことを聞かず、全く動かなくなっていく。

コロナ禍になる前に面会が普通にできた頃には、僕のことは分かるけど、昨日や今日のことは記憶として蓄積はされず、更新もされないという状況だった。

容体がかなり傾きかけて、亡くなる少し前に、特別に面会をさせてもらった時、身体にたくさんの管がついた状態であった。看護師さんが調子のよい時にはお話ししてくれるんですけれど……と言っていたけれど、僕にはそんなふうには見えなかった。ただただ静かに寝ているように見えた。

まだ療養型病院に入る前の意識がはっきりしていた頃、病室で「あなたにお姉ちゃまを残してごめんね、本当は私がみないといけないのに……」。

そう胸の中の想いを語ってくれたことがあった。

突然、最後のお別れみたいな言葉を話すものだから、その時も僕は、思わず泣いてしまったのだけれど、まだ少し動いていたその手で優しく頭を撫でてくれたことがあった。

その後から、話もどこか雲をつかむような感じになって、身体は言うことをきかなくなって、完全に寝たきりになってしまった。

最後の時、僕のことをちゃんと覚えていてくれたのかなあ?

彼女の人生のわりと最後の頃に、彼女、いや姉妹の養子として、家族になった僕にとって、それがずっと最後まで気がかりだった。

だけど考えてみれば、覚えているかいないかの事実はともかく、僕の中ではその病室での会話が最後のお別れだったと思っているのだから、覚えていてくれたということにしておこうと思う。

(第2回は11月3日18時公開予定です)