進学、就職、結婚、出産、子育て、教育、リタイア、介護、そして死──。生きるうえで見舞われるライフイベントにおいて、ときに私たちはさまざまな選択に迫られる。演劇ユニット・iakuを主宰する劇作家・演出家の横山拓也さんによる初の小説『わがままな選択』(河出書房新社)は、あらゆる価値観が交錯する現代社会において個人の「生き方」をめぐる問題に一石を投じる作品だ。

子どもを持たないという約束で結婚9年目を迎えた静生・沙都子夫婦に予期せぬ「妊娠」の兆候がおとずれる一方、腎臓の病気で入院している静生の母は穏やかに最期を迎える「尊厳死」を選ぼうとしていた。母のそばには、父の死後に親しくなった初老の男性がいるらしい。命をめぐる2つの問題に直面した静生は、妻や母ら家族とどのように向き合うのか──。

生まれ来る命・死にゆく命に対する葛藤を、より大きく

──この小説は「編集者のラブコールが実って生まれた」とお聞きしました。執筆にあたって選択肢はいくつかあると思いますが、なぜ新作ではなく数ある戯曲の中から『粛々と運針』を小説にしようと思われたのでしょうか?

新作を書くところから話はスタートしたんですが、あまりよいアイデアが出せなかった……というのが正直なところです。これまで書いてきた戯曲から何作か候補を考える中で、特に『粛々と運針』は小説にしたらおもしろそうだな、と。

──『粛々と運針』は初演(2017年)が連日満席になって、翌’18年には全国6都市で再演された横山さんの代表作ですよね。’22年には東京・パルコ劇場や、1000席を超える大阪・森ノ宮ピロティホールでも再々演されました。なぜ「小説にしたらおもしろそう」と感じたのですか?

過去に上演した演劇作品で取り扱った題材を、使い捨てにする必要はないのかなって。まだ掘り下げようがある。もう一度その題材について掘り下げるチャンスがあるなら、舞台ではない媒体ジャンルで実践すれば、戯曲執筆時に取材したこと以上の視点で取り組めるかもしれません。もともとの土壌があるからいろんなケースを想定して物語が進められるし、登場人物たちのやり取りや葛藤がより深く描けるのでは、と思いました。

──では小説の発端になった『粛々と運針』で、命をめぐる物語を書こうと思ったモチベーションからお話しいただいてもよろしいでしょうか?

もともと、僕がずっと演劇で書いている「命との距離感」や「人が如才なく振る舞えなくなってしまう瞬間」の延長線上に『粛々と運針』もあったと思いますね。加えて当時、40代を迎えた女性の生きづらさを目の当たりにして。子育てか芝居を続けるか迫られる芝居仲間の体験を聞いて、同世代が抱えるさまざまな葛藤を妊娠という「生まれ来る命」を通じて描こうと考えたんです。その対極にある「死にゆく命」も、尊厳死を希望する母と思い悩む息子という家族のあり方から書けそうだな、と。

──舞台『粛々と運針』ではふたつの家族に分かれていた「生まれ来る命」「死にゆく命」のエピソードを、小説『わがままな選択』執筆に際して一家族の物語に再構成した狙いは?

演劇では、予期せぬ妊娠に戸惑う夫婦と、尊厳死を望む母に戸惑う息子の2家族にまったく関係性はありません。初めはそれぞれの家庭が抱える問題について会話するさまを交互に見せるのですが、突然何の脈絡もなく両者が合体して時空を超える瞬間があるんです。それでふたつの家族が話し合いに混ざって、命や生死について議論を深めていく。それまでひとつの時間軸でストーリーを描き切る作品ばかり書いていたので、新しいチャレンジをしたくなって。

──観客の想像力を信じる、ダイナミックな演出に挑戦されたのですね。

でも小説にするとなったら演劇のままでは成立しない。そう感じて登場人物の相関図を整理しているときに、静生が舞台版の兄(母の尊厳死に悩む)と夫(妻の妊娠に困惑する)の役割を担えばよいのでは、とひらめいたんです。生と死にまつわる葛藤を、静生というひとりの主人公に抱えさせることでより大きな葛藤が生まれることを期待しました。

何が『わがままな選択』なのか、読者に問いを投げかける小説へ

──現代の日本には「必死の思いで築き上げた理想的な生活を守るために子どもはもうけない」と決めた妻・沙都子や、「人生の終盤を自分らしく過ごそう」と尊厳死を選ぶ母・真寿美の思いが「わがまま」と受け止められかねない現実が横たわっています。この理不尽や周囲の無理解を、横山さんは作品を通じてどのように打破しようとされたのでしょうか?

お答えするのが難しいんですが、実は僕の中に「こうあるべき」って確たる考えはないんです。ただどの生き方を選んだとしても受け入れて寄り添うことしかできないんじゃないかな、とは思っていて。子どもをもうけないと決めて結婚した静生・沙都子夫婦になぞらえるわけではありませんが、例えば子どもが欲しい夫・何らかの事情で絶対に子どもはつくらないと決めている妻がいるとします。それで妻が自分の考えを通そうとすることを、「わがまま」のひと言で片づけたくはないんですよね。「そういう考えを持っている相手としっかり話し合ったの?」「どのくらいちゃんと向き合った?」ってところから問題提起したい。だから小説のタイトルは「何がわがままなのか」を問う意味合いが強いです。

──相手を受け入れて寄り添う「尊重」が、いちばん難しい。だからこそドラマになるんですね。

みんな自分の思うとおりに生きられたらいいですよね。でも人間って、その一辺倒で生きているわけじゃないから。家族や友人など自分を取り巻く存在と、どのように折り合いをつけながら「一緒に」生きていくか。そんな周囲とのやり取りを克明に掘り下げたのが、小説の『わがままな選択』だと思っています。

ただどうしたって登場人物のとあるポリシーや側面を切り取るから、その場で訴えている主張がピックアップされがち。だから小説では「子どもはつくらない」「そのときが来たら尊厳死を希望する」と訴えている本人や周囲の人物たちの生育歴や環境、発言の細かな言い回しや立ち居振る舞いを書き添えることで多面性をまとわせました。そういうものが匂い立てば立つほど、彼らの何がわがままなのか……いったん立ち止まって考えざるをえなくなるんじゃないかな。

Twitterもそうですよね。短い文章で議論しようとして、すぐ分断されてしまう。たった140字で表現しきれない自分がいるのに、書かれていることだけで判断されて炎上したり分断を煽(あお)られたりする。ここに苦しさや生きづらさを覚えます。だから僕がつくる作品には、観て・読んで考えるきっかけにしてもらったあと「寄り添いましょう」と提案するものが多いのかもしれません。

自分と地続きの登場人物が抱える葛藤を、時間をかけて丁寧に描く

──小説の執筆は、戯曲とどのように異なりましたか?

散文で紡(つむ)いでいく小説とセリフで進行させる戯曲では全然違いますよね。新作の戯曲を書いているときは、着地点がよくわからないんですよ。プロットにまとめているし「たぶんここに着地するんだろうな」って想定はあるんですが、会話が思わぬところにいったり脱線する中で「これってどんな印象を観客に与えるんだろう」と手ごたえのないまま完成させるんですよね。で、稽古場で俳優と「なんでこんなこと、この人物は言うんだろうね」「どうしてここに話が飛ぶんだろう?」とか話しながら詰めていく。

こうした稽古場でのやり取りを、小説はすべて自分の脳内で完結させる必要がありました。例えば静生が余計な話をしたり、全然関係ないところに話がいくような瞬間の心理も……俳優が登場人物に詳しくなるのと同じように、僕も静生に詳しくなりながら書く。そういう意味では、キャラクターへの入れ込み方が戯曲に比べて圧倒的に深くなりましたね。

──では小説のご執筆は、作・演出・キャストを兼ねるって感覚ですか?

ホントですね(笑)。もっと正確に言うなら、本番じゃなくて稽古場における俳優の作業を兼ねた感覚でしょうか。俳優が考えるようなことを、全部ひとりで考える。それが小説を書いているときの脳みそだったかもしれないですね。

──戯曲と小説の違いでいうと、舞台の観客は登場人物の言動でしかキャラクターを判断できませんが、小説の読者はモノローグで心の内まで鮮明に覗(のぞ)くことができます。小説化にあたって、舞台に比べてキャラクターをふくらませるようなことはありましたか?

僕自身の感覚を、よりフル活用しました。戯曲を書くときにも近いんですが、小説では静生の妙な気の遣い方や神経質なところ、かと思えば突然大ざっぱになる瞬間って……僕自身に近いような気がして。

知り合いがこの小説を読むと、どうも静生のモノローグが僕の声で聞こえるみたいなんですが……それは心外で(笑)。「こんな奴じゃない、俺は」って言いたいけど、どうしたってこの愚かな人物は自分なんですよね。加えてこの愚かさを「愚かですみません」って読者にも共有したい。その裏にある「こんな思考が渦巻いているんだよ」って葛藤も知ってもらいたい。

──横山さん=静生説が浮上してから、途端に饒舌(じょうぜつ)に!(笑)

僕、根がバカ正直なんです。「こんなことを考えて、こういう経緯があったんだけど……ダサいよね」って全部言いたくなってしまう。でも他人から「ダサい」と言われるのはイヤ(笑)。ただこの作業ができるのが小説の醍醐味とも思っていて。演劇だと俳優にお任せして役人物として舞台上で生きてもらうパートでも、小説は永遠に自分語りをしながら擁護したり開き直ったり言い訳したり。それを延々とやれるおもしろさがありました。

──この小説の中で、横山さんが反映されているのは静生だけですか? 他のキャラクターにも少しずつ顔を出しているんでしょうか?

全キャラクターに顔を出していますね。演劇の登場人物もそうで、すべての役に僕自身を反映しています。特に弱さや欠点を隠そうとする姿は、人間味として説得力につながるのでは……と感じていて。そういう面を登場人物に宿らせないと、どこか嘘っぽく見えてしまう。どうやってお客さんに劇世界へ没入してもらうのが効果的か考えるとやっぱり自分と地続きの人物でないといけない、といつも考えています。

──この作品に限らず、横山さんは心のひだを分け入って照射するような丁寧な対話を中心に、観客がまるで登場人物の葛藤に立ち会っているかのようなリアルな時空間を切り取る劇作家さんだと感じています。そのような作風や筆致になった源泉は、ご自身の中でどこにあると感じていらっしゃいますか?

たとえば男女の関係で片方に「好きだ」という想いを伝える様子を描くとき、気持ちの芽生えをA地点、好意を伝える瞬間をB地点としたら、B地点へいたるまでに「何分でもかけてよい」と思っているんですね。演劇ではそれが可能だから結果そうしている、という向きもありますが……「あの一瞬見せた目つきって、俺のこと好きってこと?」みたいな期待や可能性みたいな気持ちを展開しながら、寄り道も辞さずたくさんの感情を繰り出してB地点まで行くんです。

でも映像作品だと「1分以内に好意を伝える」という制約がある。するとセリフが記号的になっていくんですよね、多くの人に好意がハッキリ言葉で伝わるように見せなきゃいけないので。だから僕は映像の脚本は向いていないのでは、と感じることがあります。

──そうお聞きすると、横山さんの戯曲が原作になっている映画『あつい胸さわぎ』(2023年1月27日公開)の脚本が横山さんの目にどう映っていらっしゃるのか気になりますね。

映画化にあたって、高橋泉さんに脚本をご担当いただきました。本当にうまくまとめてくださって、「さすが映像脚本のプロだな」と。お任せしてよかったと思いますし、今後も僕の戯曲を映像化したいと言われたら、脚本家を用意してもらいたいです。

──ご自身がトライすることはないのでしょうか?

オファーがあったら登板するかもしれませんけどね(笑)。高橋さんとお話しして、原作ものに向き合うときは「いかに作品世界をうまく原作者やプロダクションの狙いどおりに表現するか」という観点でテクニックや技術を駆使していらっしゃるんだな、と感じました。翻ってそれは劇作家の甘さや自由度の高さにつながるのかもしれませんが、映像作家とは使う筋肉が異なる気がしましたね。

──登場人物の内面に生じた葛藤を描く「寄り道」に気持ちが向くようになった契機はあるのですか?

きっかけはなく「結果的に」ですね。いま説明したようなことを解説できるようになっただけで、意図してやっていたわけではない。ときには「どうして自分はこんなに外からの出来事が起こせないのかな」とか「なぜこの展開にいたるまでに、これほど時間がかかるのかな」と弱点だと感じることもありました。でも繰り返すうちに「キャラクターの葛藤にいくらでも時間をかけていいと思って書けば、おのずと自分らしくなる」と開き直ったのかも。……あ、またバカ正直に答えてしまいましたね(苦笑)。

(取材・文/岡山朋代、編集/福アニー)

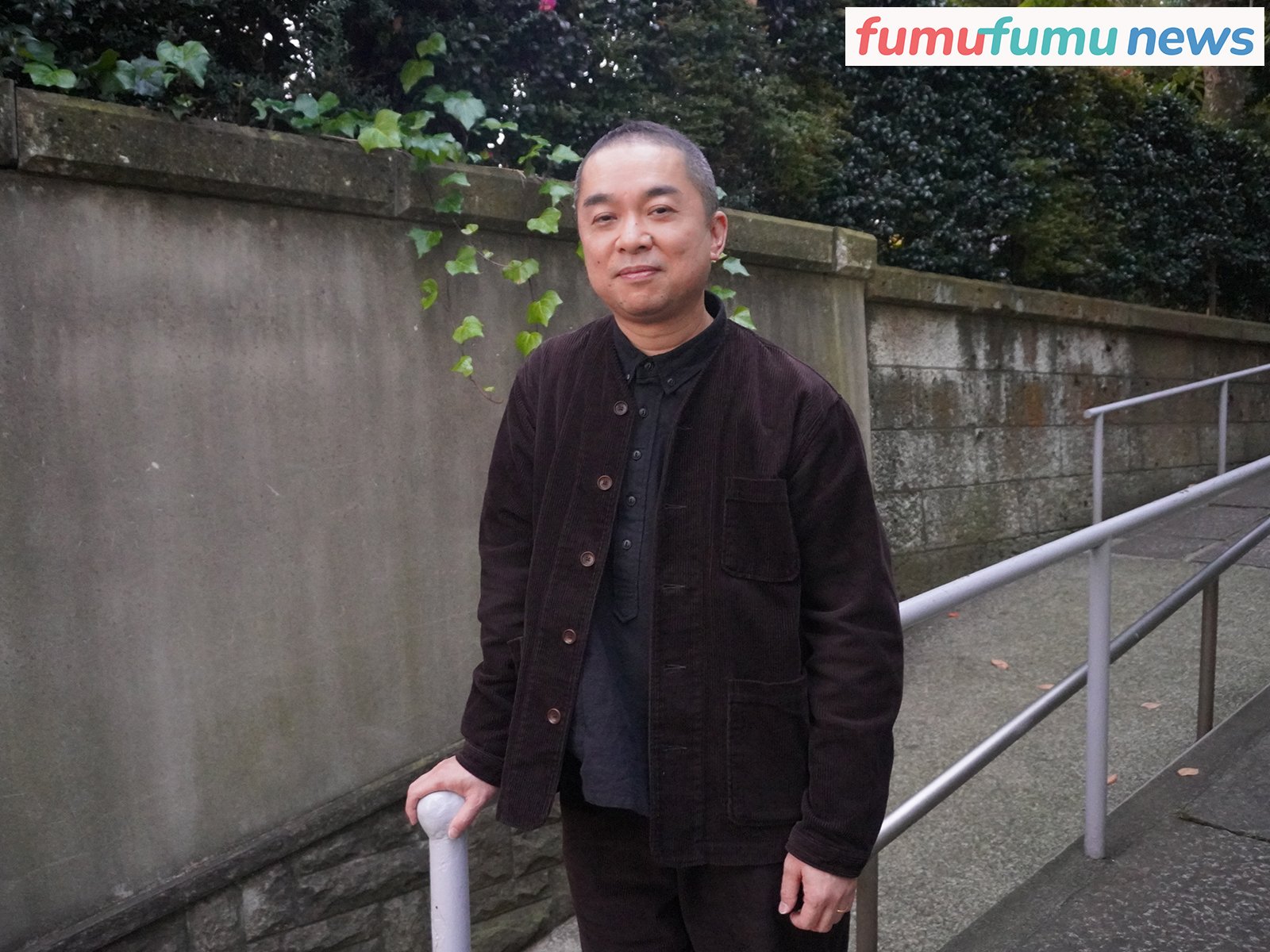

【Profile】

●横山拓也(よこやま・たくや)

1977年生まれ、大阪府出身。劇作家、演出家、演劇ユニット・iaku代表。2009年に『エダニク』で日本劇作家協会新人戯曲賞受賞、’13年に『人の気も知らないで』で第1回せんだい短編戯曲賞大賞、’17年に『ハイツブリが飛ぶのを』の脚本で文化庁芸術祭賞新人賞(関西)などを獲得。’21年には『The last night recipe』で岸田國士戯曲賞の最終候補作品にノミネートされた。緻密なセリフが螺旋階段を上がるようにじっくりと層を重ね、いつの間にか登場人物の葛藤に立ち会っているような感覚に浸れる濃密な会話劇に定評がある。’23年1月には、自身の戯曲が映画化された『あつい胸さわぎ』(監督:まつむらしんご、脚本:高橋泉、出演:吉田美月喜、常盤貴子ほか)が控える。本書が初の小説。