演じる役ごとに顔つきや雰囲気までもがガラリと変わり、別人のような役作りを見せる俳優の鈴木亮平さん。そんな鈴木さんが主演を務める映画『エゴイスト』が2月10日から公開されます。

原作は、エッセイスト・高山真氏の自伝的小説。鈴木さんが演じたのは、14歳で母を失い、田舎町でゲイである自分の姿を押し殺しながら思春期を過ごした斉藤浩輔。現在は東京で編集者として働き、自分を守る鎧(よろい)のようにハイブランドの服に身を包んでどこか虚勢を張って過ごしている。そんなある日、浩輔はシングルマザーである母を支えながら暮らすパーソナルトレーナーの中村龍太(宮沢氷魚)と出会い、惹かれ合っていくストーリーです。

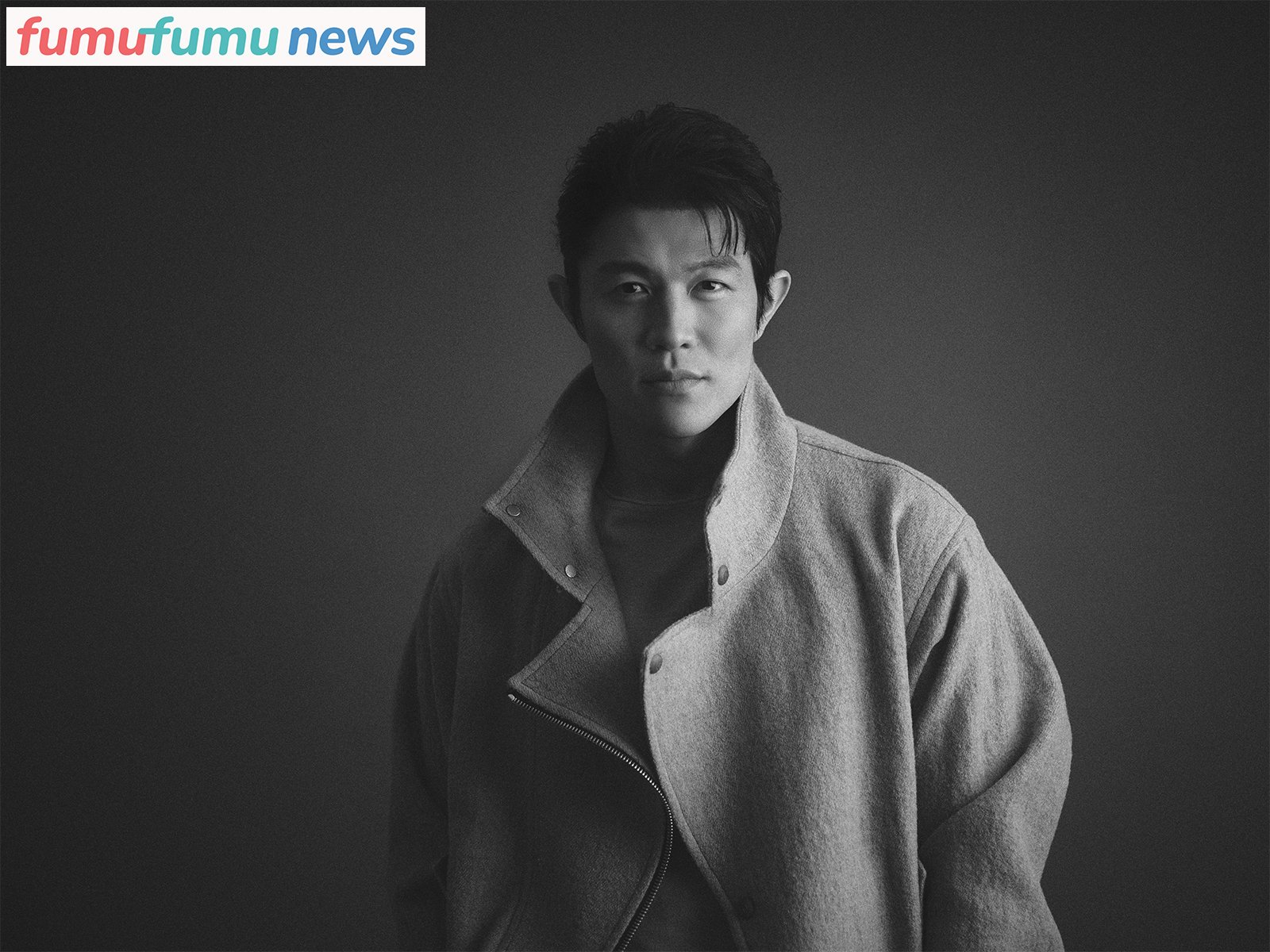

鈴木さんに、作品や演じた役への思いなどのほか、お好きな「甘味」についても熱く語っていただきました!

自分の中から役として出てくるセリフや行動を大切に

──原作は2020年にお亡くなりになった高山真さんの自伝的小説ですが、今回の脚本を読んでどんな感想を持ちましたか?

最初に脚本を読んだとき、お話自体にもすごく惹かれたのですが、原作を書かれた高山真さんってどういう人なんだろう? ということに興味を持ちました。調べてみたら、彼がエッセイで書いている「愛とエゴ」というテーマは僕もずっと思っていたことだったり、大学の先輩であることがわかったりして、自分との共通点みたいなのをいくつか感じました。

──ご自身と共感したところがあったからこそ、高山さんをモデルにした「浩輔」という役をこういう風に演じたいなと思うこともあったのでは?

本当は、まず高山さんに実際に起きたことなどをお話ししていただければなと思っていたんですけど、映画の制作が決定する直前ぐらいにお亡くなりになってしまったので、自分の想像だけで勝手に「浩輔」という人物を作るのは、非常におこがましい気がしたんです。そこから当時の高山さんを知る人たちにたくさんお話を聞いて、それをもとにして作っていった感じです。ただ、最初に脚本を読んだときは、小説に比べて余白がたくさんありすぎて、正直「この作品をどういう風に映像化するんだろう」という思いはありました。

松永(大司)監督は、撮影前のリハーサルで役者がアドリブで演じているのをもとに新しいシーンを追加することもあれば、「台本にないことを言ってもいいです」というような独特の作り方をされる方で、僕は非常に好きでした。僕自身、今までもそういう作品づくりをしたいなと思ったことはあったのですが、それをやるためにはみんなが同じ方向を向いて自分の役を完璧に理解して、ということが必要なんです。松永監督が元俳優ということもあってそういうところを非常に重視してくださったので、自分も自然に引き出してもらえた気がします。

──そういった撮影の進め方、作り方によって、よりご自身が入った役になったのでしょうか。

自分は常に浩輔として現場にいることが求められるので、脚本に書かれているセリフを俳優がうまく話すということではなく、自分自身の中から役として出てくるセリフや居方、行動みたいなものをより大切にしたという感じですかね。

──鈴木さんはこれまでもストイックさと深い洞察力をもってさまざまな役を演じられていらっしゃいますが、今回の浩輔を演じるにあたり、まずどんなことから取り組まれたのでしょうか?

あまり先入観を持たず、まずは実際はどういう人でどういうことが起きたのかということを教えてもらうことから始めました。いつもそうですが、演じる役が実在の人物の場合、その人の職業や暮らしている環境から調べ始めることが多いです。今回でいうと編集者ですが、役の職業がどういう仕事なのか、実際はどういうことを思いながらお仕事されているのか、その中で「ゲイ」という属性をどれぐらいカミングアウトしやすい業界なのか。そういうことも含めていろいろな方にお話を聞かせていただきました。

あとは主人公のふたりがゲイということで、LGBTQ+の方々を取り巻く現状について自分なりに勉強してみました。

──LGBTQ+についても勉強されたとのことですが、知ったからこそ、ご自身の中で「ここを大事にしよう」という思いはありますか。

調べれば調べるほど「これ」と決まったものはないのだなと思いました。性のあり方に関しても本当にグラデーションでさまざまなあり方があるし、例えば「ゲイってこうだよね」という単純なことではなくて。だからある種、いろいろなことが正解でリアルといえるのかもしれません。だけど、だからといって自分の想像だけで表現していいのか、それが当事者にとってどう映るのか、社会にどういう影響を与えるのかという責任も感じました。リアルかどうかということと同時に、社会に与える影響がネガティブなものでないか、差別や偏見を助長することにならないかというバランスはとても難しいけれど、この作品において大切なことであったと思います。ですので、そこは監修でついてくださっている「LGBTQ+inclusive director」のミヤタ廉さんと逐一確認をしながらやっていました。

相手のいろいろな面を知って愛していく

──浩輔と龍太のシーンは、かわいらしさと脆(もろ)さ、儚(はかな)さもあって切なく描かれているなと感じましたが、龍太役の宮沢氷魚さんとは現場でどのようなコミュニケーションをとっていたのでしょうか。

演技のことやお互いの役について話すことはなかったですね。そのままの氷魚くんがとても龍太っぽかったので、普通の会話をしていました。彼は長くアメリカに住んでいたので「どういうところだった?」とか何気ないことばかりでした。

僕は役としてだけで相手を愛するタイプではなく、どちらかというと共演する方のいろいろな面を知って他人と思えなくなることで愛していけるタイプだと思っているので、氷魚くんとはお互いリラックスして信頼できるような関係を作りたいなと思っていました。そういう日常的な会話の積み重ねが、お互いを好きになって、距離が近づいていく感じにつながったと思うので、それをすごく自然にできたのは相性がよかったなと思います。

──鈴木さんが原作の文庫版のあとがきに寄稿された中でおすすめしていた、高山さんの著書『恋愛がらみ。』と『愛は毒か 毒が愛か』も読んでみたのですが、中々の毒っ気をお持ちの方のようで。

あんまり言うと誤解されるかもしれないですけど、僕は浩輔という人を「いい人にしたくないな」と思ったんです。高山さんのエッセイを読んでも、結構毒があるんですよ。ご本人も作品ではフィクションのキャラクターとして描かれているので、そのへんはまろやかにされているんですけど、高山さんの周囲の方にお話を聞いても、なかなかに毒をお持ちの方だったようです。

映画の中の浩輔は、わりと好きな人たちといる時間だけで描かれているので、結果すごく「愛情深い人物」に見えると思うんですけど、実は嫌いな人には結構ズバズバ切っていくところもあるかもしれないし、人によってはあまり友達になりたくないと思われることもあったかもしれない。そういう強さと頭のよさ、冷酷さも持った人が見せる不器用な愛情というのを、自分としては大切にして演じたつもりです。

──著書だけでは見えてこない高山さんの裏側の一面も見つけられたのですね。

どの役をやるときもそうですが、その人のイメージを一面だけで捉えてしまうと、見てくださるお客さんにひとつの色しか伝わらない気がして。なので、僕はいつもその反対側を分厚く自分の中に作っておくクセがあります。そっち側は見えなくていいんですが、その結果、表側の色が一色ではなくて、なんだか複雑な興味深い色になっていればいいな、といいますか。

例えば、冒頭で浩輔がグラビアの撮影しているシーンがあるのですが、内心では「ダッサ!くだらない撮影だな」という気持ちでいるほうが、普段の浩輔なんじゃないかなって思っていたり。本当はもっとハイファッションの雑誌をやりたいのに「これが仕事だしルーティン」って思っているかもしれない。そういった部分を大切にしていきたいと思っています。

手は雄弁!

──作中で、手を握ったりさすったりといった「手」の動作や仕草がアップになることが多いなという印象を受けました。中でも、寝落ちしてしまった龍太の指一本一本にハンドクリームを丁寧に塗ってあげるシーンは、浩輔の「愛のカタチ」を表しているなと感じたのですが、鈴木さんは本作において「手」に何か意味があったと思われますか?

ハンドクリームを塗るシーンは、松永監督がその場で出したアイデアだったので、きっと監督の中で「手が触れ合う」ということに何か意味があったのかなと思います。

僕は手ってすごく雄弁だなと思いました。あえて手で何かを表現しようとした訳ではないですが、どうしても気持ちって手と顔に出ますよね。わからないけれど、もしかしたら人間はどこかで二足歩行を始めて、手を使うようになったことで「手」で愛情表現をすることが多くなったのかもしれないですよね。あとは何かを表現するとき、例えばダンスをされる方も常に指先までその人物になるようにというのはどこか無意識にしていると思うし、僕だけじゃなく俳優は自然とみんなその訓練をしているんじゃないかな。

「みたらしは友達です」

──友人たちとケーキを食べながら談話するシーンでは、浩輔がその味を雄弁に語っていましたが、鈴木さんも甘いものがお好きとのこと。以前「たい焼きの中に入っているあんこの量」について熱くお話されていたのを記憶しているのですが、ぜひあんこへの想いの丈をお聞かせいただきたいです。

「あんこ愛」とは逆になるかもしれないのですが、僕はたい焼きをはじめとする世の中のだいたいのお菓子は、あんこの量が多いと思っているんですよ(笑)。砂糖がとても高価な時代だったら、甘いあんこがたくさん入っていて贅沢だっていうのはわかるんです。だけど、僕は量が多ければいいということではないんですよね。でも、周りのスイーツ好きの人に聞いても「そう?」って言われるので、自分だけが思っていることなのかもしれないな……。

──私もそう思うことありますよ!

そうでしょう! 僕はあんこスイーツの中でも特におはぎが好きなんですけど、どちらかというとあんこよりももち米が大好きなので、お店で見かけるおはぎは周りについているあんこの量がちょっと多いんですよね。「餅をもっと増やして!」って思うんです(笑)。

一般的なものも、もちろんいいんですよ。ただ「餅増量バージョン」みたいなものもあってそれが選べるようになれば、日本の和菓子はもっと栄えると思います。

──粒あんにこしあん、白あんと、あんこにもいろいろな種類がありますが、特にお好きなあんこはありますか?

そこはあまりこだわりがないのですが、ずんだは別格の美味しさがありますね。ほかのあんこって、食べてもあまり豆の味がしないじゃないですか。その小豆のクセのなさがいいところだと思うんですけど、ずんだはあんなに豆感を押し出しながらも、甘くて美味しいってすごいですよね。

それに、ずんだ餅はそんなにあんこが多くなくて餅メインなところもあるので、いい印象なのかもしれない。僕は仙台に行くと必ず冷凍のずんだ餅を買っていくんです。甘さ控えめなのか、豆の味が立っているのかわからないけど、そのずんだ餅はあんこも全部食べちゃうんですよね。お箸を使って箱の隅にあるあんこもキレイに食べちゃいます(笑)。

──私はよく、疲れたときに一口サイズの「あんこ玉」などを食べることを「お助けあんこ」と言っているのですが、鈴木さんにとってそんな存在の「甘味」は何かありますか?

それで言うと、僕の場合は『お助けみたらし』ですね。今はあんこよりもみたらしのほうが好きかもしれない。どちらかというと「友達」です。

──名言が出ましたね(笑)。みたらしも美味しいですよね~!

小さなおだんごの中にみたらしのあんが入っているものが大阪のほうで売っているのですが、手や口のまわりも汚れないし、美味しいんですよ。

あと最近は、コンビニで売っているわらび餅も好きです。中に黒蜜が入っていてきな粉がまぶされているのですが、噛むと口の中に黒蜜がだ~っとあふれてくるんです。ぜひ試してみてください。スイーツは食べると癒されるし、幸せな気持ちになりますね。

(取材・文/根津香菜子、編集/福アニー、撮影/有村蓮、ヘアメイク/宮田靖士(THYMON Inc.)、スタイリスト/臼井崇(THYMON Inc.))

【Profile】

●鈴木亮平(すずき・りょうへい)

1983年3月29日、兵庫県出身。2006年に俳優デビューし、翌年『椿三十郎』で映画初出演。その後、’18年のNHK大河ドラマ「西郷どん」で主人公の西郷隆盛を演じ、以降も数多くの映画やドラマに出演。近年では、映画『孤狼の血LEVEL2』(’21)で第45回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞をはじめ、多くの賞を受賞する。今後の待機作に、4月28日公開の映画『TOKYO MER~走る緊急救命室~』、’24年にNetflixで全世界配信する『シティーハンター』が控える。

【Information】

●映画『エゴイスト』(R15+)

監督:松永大司

脚本:狗飼恭子

原作: 高山真「エゴイスト」(小学館刊)

出演:鈴木亮平、宮沢氷魚、中村優子、和田庵、ドリアン・ロロブリジーダ/柄本明、阿川佐和子

公開日:2023年2月10日(金)

配給:東京テアトル

(C)2023 高山真・小学館/「エゴイスト」製作委員会