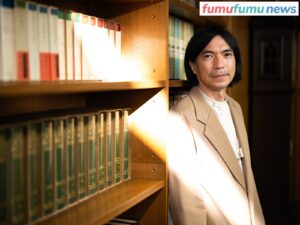

レギュラー番組の1週間休みを知るやいなや、スマートフォンを置いて岐阜県美濃地方へ3泊4日の旅に出たふかわりょうさん。台風襲来の憂き目すらスパイスに変えてしまう旅路を、最新刊『スマホを置いて旅したら』(大和書房)にまとめました。スマホを手放したことで、果たして何をつかみ取ったのでしょうか。前・後編でお話をうかがいました。

誰かのレンズ越しでなく、自分の目で世界とつながりたかった

──最新刊には「スマホを置いた旅」の原体験であるアイスランドでのエピソードが綴られています。「体がフワーッと浮かぶような解放感」ってどういうことですか?

誰かとつながっている安心感ってあると思うんですが、アイスランドで携帯電話が通じなかったとき、最初は不安だったのですが、だんだんその状態が心地よくなってきて。初めて自転車に乗れるようになったときみたいに、身体がふわっと軽くなりました。つながりから解放されると、心や身体がこんなにも軽くなるんだな、と実感したんです。今回の「スマホを置いた旅」は、当時の経験が最初のきっかけになっていると思います。

──初めて出会ったおじさんとスナックに行ったり、目の前にあるおいしいものに向き合っている様子が緻密に描かれていましたね。「その場で書いたのでは」と感じるほど旅先でのエピソードが鮮やかだったので、ふかわさんの着眼点や旅程を追体験するように読み進めました。旅先でまとめたのか、帰宅後に記憶やスナップ写真を頼りに書かれたのか、どちらの分量が多いのでしょうか?

旅のノートはメモ程度で取りましたが、旅をしている間に少しずつ頭の中で文章化され、すべて帰宅してから書きました。海外に行くたびにメールマガジンで旅行記を配信していた感覚が残っていて、追体験が好きなんだと思います。思い出しながら文章化することによって、もう一度旅を堪能できる。そういう作業を含めて、旅が好きなんです。

──台風が来ているときに出発されたので、あえて困難な道を選んで旅に出たのかな、と感じたのですが。

いえ、偶然です。レギュラーでやっている帯番組に1週間の休みができたので、「旅に出るなら、ここしかない」と思って。そこにたまたま台風が来ちゃったんです。

──あえて他者とのコミュニケーションが発生するような局面を、スマホを置くことで期待していらしたのかなって。

それはどこかで期待していました。いまは、お店を決める前にグルメサイトやレビューの点数をチェックすることが習慣になったじゃないですか。そんなスマホを手にする生活を何年と送る中で、誰かのレンズ越しに世界と向き合うんじゃなくて、自分の目でダイレクトに世界と向き合いたい気持ちが強くなっていったんですよ。

すぐ答えにアクセスせず、思いをめぐらせる時間に豊かさがある

──今回は非日常である旅でスマホを手放しましたけど、日常でスマホを持たない暮らしを実践している方もいらっしゃいますが。

あくまでも「スマホで埋められた隙間からどんな景色が見えるだろう」という思いにこの旅の狙いは集約されています。ただ、ゆくゆくは日常でもローファイ(Lo-Fi)生活にシフトしたいな、と考えていて。

──ローファイ生活?

解像度の低い写真のようなものです。スマホ越しの生活だと情報をたくさん浴びてしまうので、そこに気持ちが揺さぶられて疲れてしまう。だからそういうものと距離を置く生活をしたいと思っているんです。

──そんな生活を送ると、ふかわさんにどんな収穫があるんですか?

何かわからないことがあったときに、スマホがあればすぐ答えにアクセスできるじゃないですか。それはそれでいいと思うんですが、僕はすぐ答えにアクセスせず、「これってどういうことなんだろう?」と思いをめぐらせる時間の中に豊かさが潜んでいる気がするんですよね。

たとえば店と出会うのでも「○○駅 カフェ」で検索して結果に出てくる店と、自分の足で歩いて見つけるカフェとでは、僕は感じ方が違うんじゃないかと思って。どちらもあっていいんじゃないかな。

──スマホを頼りにする暮らしと手放す生活、「どちらもあっていい」というのが、ふかわさんらしいやわらかさですね。

僕はスマホを「悪」にはしたくないんですよね。今回の「スマホを置いた旅」もあくまで僕の好奇心から出発した試みなので、人にすすめたり強制するものではありません。最近、「デジタルデトックス」という言葉をよく聞きますが、本作に一切登場しないのはそのキーワードが念頭になかったからだと思います。

──今回、自分の足で歩いて見つけた店の中に「知り合ったおじさんに連れられて訪れたスナック」がありました。旅のハイライトかな、と感じるほど強烈な体験でしたね。

ええ、アルゴリズムならぬ「おじゴリズム」(笑)。

(中略)そうして、日本酒から焼酎の水割りに変わり、焼きはんぺんに醤油をつけていた時です。

「じゃぁ、2軒目行きましょう。」

まさかの事態です。すっかり打ち解けたとはいえ、初対面にして2軒目に誘われるとは。光栄なことです。心のどこかでこんなことを期待していました。

会計を済ませると、じゃぁ行きましょうと、おじさん二人に連れられて店を後にします。一体、どこへ連れて行かれるのだろうか。すっかり暗くなったうだつの町を歩いて行きます。

「ついてきてくださいね」

そういって、二人は明かりのない場所に進むと、格子戸の家屋はなくなり、ビルの壁が立ちはだかりました。駐車場なのか、行き止まりのように見えます。

「こんなところにお店が……」

そのまま壁に向かって歩く二人のおじさんが、暗闇の中に消えました。

『スマホを置いて旅したら』より

どの瞬間も旅のハイライトですが、小さい液晶の窓に気を取られることなく、ちゃんと世界と対峙(たいじ)できたことが自分の中では大きな収穫で。スマホから世界を覗くのではなく、自分の目で見て、手ざわりを確かめながらつかんでいきたい思いがあった分、かなり手ごたえのあった旅でした。

──ちなみに、巻末に収録されている「りんごの木の下で」はどういった意図で挟んだ小品ですか?

10年前に『俳句界』(2013年8月号)という雑誌に寄稿した作品を再掲しました。強いて言うなら「スマホを悪にしたくない」という思いがあって。

別れよう、そう思ったのは彼を嫌いになったからでも、ほかに好きな人ができたからでもない。むしろ、彼への愛情は以前よりもあるというのに、こうやって、黙って彼の元を離れるのは、このままだと、駄目になってしまうと思ったから。私が、彼を駄目にしてしまうと思ったから。

『スマホを置いて旅したら』より

この作品における「彼」や「私」は誰なんだろう、と感じながら最後に読んでもらえたら。いま思えば10年前にこの作品を書いたときから、旅の準備は始まっていたんでしょうね。

◇ ◇ ◇

インタビュー後編では旅行観、コミュニケーションスタイルに焦点を当て、ふかわさんの源泉に迫ります!

(取材・文/岡山朋代、編集/福アニー、撮影/junko)

【Information】

●書籍『スマホを置いて旅したら』(ふかわりょう著、大和書房刊)

スマホを持たずに旅したら、どんな景色が見えるだろう? 明日の彩りが変わる、ローファイ紀行。