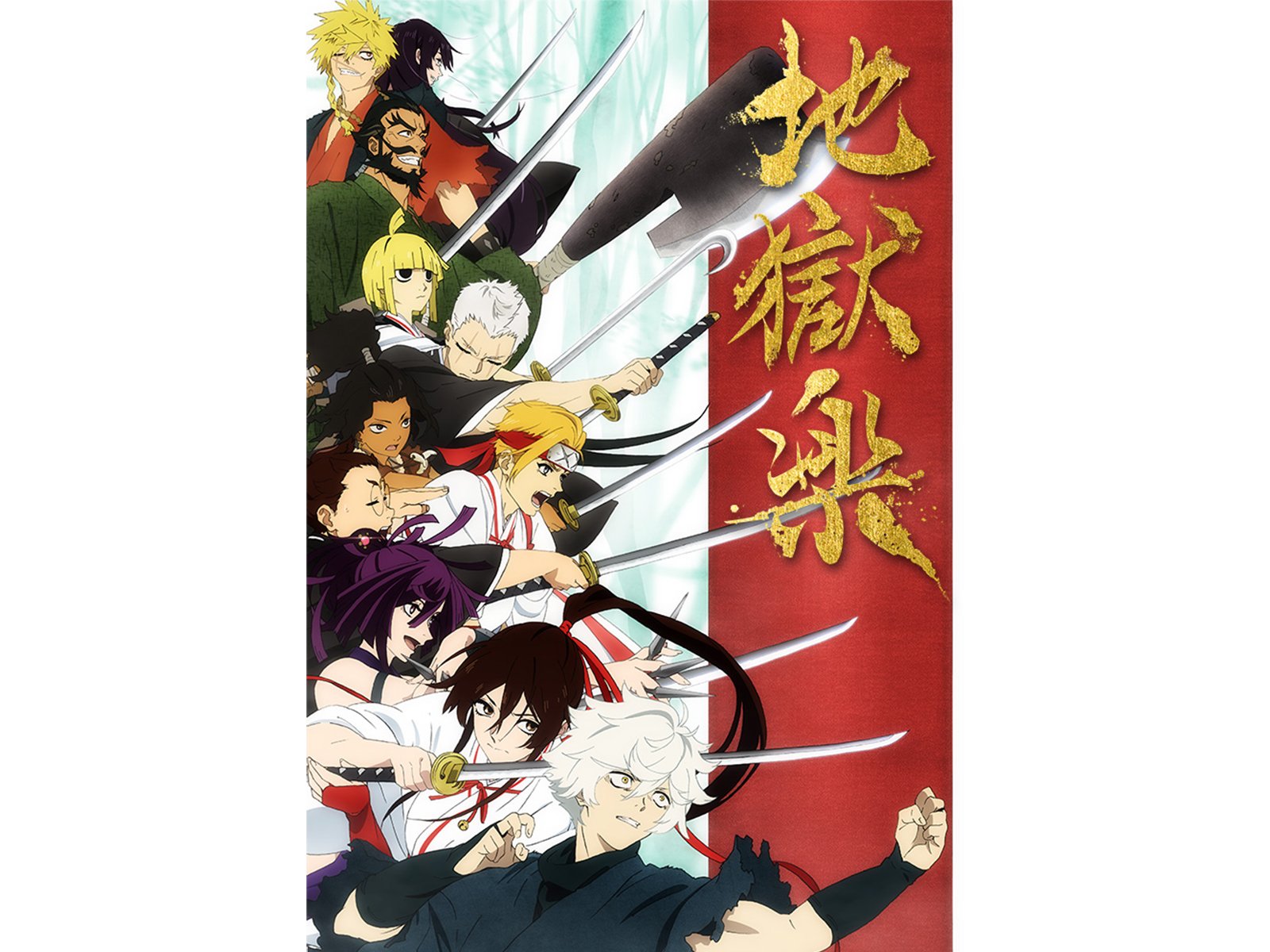

いよいよ今夜、最終回(13話)が放送される、話題のアニメ『地獄楽』(テレビ東京系)。

本作を見ていると、作中に江戸幕府11代将軍・徳川斉慶というキャラクターが登場することから、物語の舞台が江戸時代後期であると伺え、さらにその時代に実在したと言われる打首執行人・山田浅ェ門一族が活躍するなど、「史実がベースになっているのでは?」と興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は「和樂web」(小学館)の元編集長であり、『日本文化 POP&ROCK』の著者でもあるセバスチャン高木さんにご登場いただき、史実から『地獄楽』を徹底解剖していきます。

歴史上の事実ではない?!そもそも史実とは何か

――『地獄楽』は、ネットでも史実などの元ネタに関する考察記事が多く見受けられますが、高木さんは本作をご覧になられてどう感じましたか?

「『地獄楽』を読み解く前に、まず先ほどから出ている“史実”というキーワード。そもそも日本にとっての史実とは何か? から整理したほうがよいのではないかと思っていまして……」

――史実は歴史上の事実、つまり日本史と同じような意味合いだと思っていたのですが、違うんですか……?

「日本の場合、史実の多くは小説やマンガなどの“物語”によって作られてきたものなんです。例えば、歴史劇の名作として強い人気を誇る忠臣蔵こと、『仮名手本忠臣蔵』。これは1703年に起きた赤穂事件、ならびに赤穂浪士による吉良邸討ち入りがベースになっていますが、『仮名手本忠臣蔵』は事件が起きてから50年後くらいに作られたものなんですよ」

――実際の事件を物語にするまで結構、時差があったんですね。

「ただ、この『仮名手本忠臣蔵』という物語が歴史上の出来事を忠実に再現しているのか? といったら実はそうではないんです。まず、本作では時代背景が江戸時代から室町時代へと変更されていて。さらに、主君の仇討ちのために討ち入りをするという忠義モノ、義理人情モノに改編されているんです。

本当は、主君を亡くした赤穂浪士たちが新たな主君を見つけるため……つまり、再就職先を探すためのアピールとして、仇討ちを行ったと言われているんですけどね。『仮名手本忠臣蔵』はその後、歌舞伎で上演されるなど国民的演劇作品になりましたから、なおさら義理人情モノというイメージが浸透したのでしょう」

「歴史を物語化し、それを本当の歴史としてとらえる」現代に続く日本文化

――なんだか忠臣蔵のイメージがガラッと変わりました。

「他にも2021年にアニメ化されて再注目された『平家物語』。平家の栄華と没落を描いたとされる軍記物ですが、これも琵琶法師が「平家と源氏の戦いはこういうモノだった」と語り継いだ物語に過ぎませんが、私たちは半ば史実として受容してきた。

つまり、みなさんが言う“史実”の多くは、歴史をベースに語り継がれてきた“物語”であるといえます。そして、『仮名手本忠臣蔵』や『平家物語』を読んでこれが本当の歴史なんだ! と、物語を歴史としてとらえようとするのは、日本文化の大きな特徴だと考えています」

――文化ということは、現代にもその現象が浸透しているということでしょうか。

「例えば、『日出処の天子』(山岸凉子)や『ブッダ』(手塚治虫)などの歴史マンガを読んで、作中で描かれている内容が本当の歴史だと思う方も多いかもしれませんが、実際は少し違います。そういった、物語が本当の歴史として浸透しているマンガ、小説、映画などは現代にたくさんあふれていると思います」

――『キングダム』を読んで、中華統一までの歴史がわかる! と思うのと同じ現象ですね。

「創作物の歴史を辿(たど)ると『仮名手本忠臣蔵』や『平家物語』、近代だと『日出処の天子』や『ブッダ』のように、日本人は昔から歴史を物語として再生産していくことが得意。そして、それを受け入れて楽しめる文化的な価値観を持っているんですね。

『地獄楽』は先ほど挙げた作品のような歴史マンガではなく、歴史的要素が詰まったダークファンタジー。となると、作中に登場する忍者、山田浅ェ門、不老不死(徐福伝説)などに注目していくと、本作は歴史そのものではなく、歴史を物語化して“史実”として受け入れられてきた作品から影響を受け、さらに再生産しているのではないかと考えています」

江戸時代が舞台なのは必然!時代設定の妙

――『地獄楽』は江戸幕府11代将軍・徳川斉慶が登場することから、舞台は江戸時代だと見てとれますが、時代設定についてはどう思われますか?

「物語の舞台を江戸時代後期に設定したのは本当に巧妙だなと思います。実際の江戸幕府11代将軍は徳川家斉ですが、彼が将軍の地位に就いている時期に、オランダを通じて日本に入ってきたヨーロッパの学問「蘭学」がすごく流行(はや)ったんです。

海外文化の輸入はもちろん、民衆の知識に対する貪欲さもあった時代。やがて、大衆文化はピークに達するほど大きな盛り上がりを見せていました。この時代の流れを受けて、『南総里見八犬伝』や『水滸伝』のように、世間では荒唐無稽な物語が大流行するんです」

――荒唐無稽とは“でたらめな”を意味する言葉ですよね。

「『地獄楽』の物語自体も、かなり荒唐無稽だと思いませんか? 謎の島に罪人たちが集められ、不老不死の仙薬を奪い合わせ、それを持ち帰った1人だけが生き残れる……。もう面白ければなんでもいい! みたいなめちゃくちゃな設定だなと思うのですが、『地獄楽』と同じ江戸時代に、現実でも荒唐無稽な物語が流行っていたんです」

――時代が同じだったら『南総里見八犬伝』『水滸伝』とともに、『地獄楽』が肩を並べていたかもしれませんね。

「まさに時代設定の妙ですよ。作者の賀来ゆうじ先生も当時の文化的背景を知ったうえで、物語の舞台を江戸時代に設定されたのだとしたらすごいなと思います。

ですので、物語の時代設定と、冒頭でお話ししたとおり史実とは物語化された歴史であるという点。これらを踏まえて、『地獄楽』が影響を受けたと思われる史実を辿っていくと、本作をもっと楽しむことができるのではないでしょうか」

自分探し、抜け忍、集団戦。受け継がれる忍者モノのセオリー

――ここからは、『地獄楽』が影響を受けたと推測される史実を深掘りしていきたいのですが、まず主人公である忍者の画眉丸。“がらんの画眉丸”として畏(おそ)れられていた元石隠れ衆最強の忍という設定ですが、彼については何を思いましたか?

「画眉丸には、忍者小説で昔から一貫して描かれてきた3つの要素を感じました。まず、忍者の“自分探し”というテーマ。そもそも忍者って情報戦のスペシャリストで、今でいうとハッカー集団みたいな存在だったんです。となると、個性なんてものは真っ先に捨てなくてはいけない。

ところが、何らかの事情で忍者の集団から抜けることになり、それによって個性、自分を探す旅に出る……。山田風太郎の『忍法帖シリーズ』や司馬遼太郎の『梟の城』で描かれてきた、忍者キャラの伝統にして一大テーマである“自分探し”が『地獄楽』でも描かれています。特に、『梟の城』は忍者に初めて個性を持たせた作品だと思います」

――確かに、画眉丸も忍から足を洗い、自分探しをするために“抜け忍”しています。結局、捕まって死刑囚となり、無罪放免をかけて謎の島「極楽浄土」へと行くことになりますが……。

「まさに、2つ目の要素が“抜け忍”なんです。そもそも現実的には“抜け忍”という言葉はおろか、概念自体も存在しなかったと言われています。忍びの集団はもっとゆるやかな傭兵集団だったようです。“抜け忍”は白土三平の『カムイ外伝』から生まれた言葉ではないかとも推測しています。

そして3つ目は“集団戦”。今でこそ忍者が集団戦で戦うのは一般的なイメージですが、最初に始めたのは、先ほどもあげた『忍法帖シリーズ』だと思います」

『地獄楽』は『NARUTO』を再生産した物語?

――私は『NARUTO』(岸本斉史)世代なので、“抜け忍”も“集団戦”も全部『NARUTO』から学びました(笑)。

「『NARUTO』がもたらした忍者モノの功績は大きいと思います。みなさん、『NARUTO』という物語を踏んでいるからこそ、『地獄楽』の設定がスッと入ってくるのではないかなと。

忍者が題材の歴史物語の始まりである、『忍法帖シリーズ』や『カムイ外伝』。これらの作品によって築かれた忍者モノの要素が『NARUTO』で再生産され、さらに『NARUTO』で生まれた新たな要素が『地獄楽』でさらに再生産されていく……。忍者モノにはこういった再生産の歴史が繰り返されているように思います」

――『NARUTO』や『地獄楽』の忍者たちは個性豊かな装いですよね。先ほど、実際の忍者は情報戦のスペシャリストだったとのことでしたが、やっぱりみんな黒い服で統一したり……?

「派手な服装はもちろんですが、ひと目で忍者だとわかるような装いだと情報戦なんてできないですよね。だから、黒い服で統一するなんてこともなかったと思います。

あと、忍者は情報戦のスペシャリストのほか、火を使う技能者集団だったという説もあるんですよ。当時は、爆発物や高温の火の扱いに長けた人はまだまだ少なかった。だから火を自由自在に扱う忍者は、当時の人にとってはまるで妖術を使っているかのように見えたことでしょう」

――画眉丸も、火法師など火を使った忍術で戦っていましたよね。

「あと、三重県の伊賀や、滋賀県の甲賀が忍の里と言われているのも、火と大きな関係があるのではないかと言われています。伊賀や甲賀って焼き物の名産地でもあるんです。焼き物は製造の過程で火を扱うので、おそらく火に関しての十分な知識と高い技術を持っている人がたくさんいたのではないかなと思います。そういった人たちが、忍というより、戦ごとに大名に雇われる傭兵として活躍していたのだと。それが当時の忍の実情だったと考えています」

◇ ◇ ◇

後編では、ヒロインである山田浅ェ門佐切の“打ち首執行人”の歴史やモチーフ、物語の核となる“不老不死”に焦点を当て、史実に基づきひも解いていきます。

【後編→史実から紐解く、アニメ『地獄楽』“打ち首執行人”は昔から愛されてきた存在?】

(取材・文/ちゃんめい、編集/FM中西)

【PROFILE】

セバスチャン高木 1970年生まれ。テレビの制作会社を経て小学館入社。「日本文化の入り口マガジン」をキャッチフレーズにした雑誌『和樂』と「和樂web」で編集長を務める。著者に『日本文化 POP&ROCK』(笠間書院)