知っていれば美術館での体験が楽しくなるのに、やたらと難しく語られがちな西洋美術史。「謎にややこしくて挫折するんだが……」と、お困りの方もいるだろう。

そこで、この企画では、西洋美術史のおいしいところだけを、”おしゃべりする”くらいの感覚でフランクに紹介していく。前回はルネサンス美術について綴った。(第1回:「ルネサンス美術」って結局なに? 実はスゴく面白い西洋美術をざっくり知ってみる)

第2回では、日本人にめちゃめちゃ人気が高い「印象派」という集団について熱く語らせていただきたい。

光を追い求めた画家たちの「印象的な絵」

モネ、マネ、ルノワールといった、あの“細い小型犬をなでながらアフタヌーンティーをキメこんでいる一家の玄関に飾ってありそうな優雅な絵画”は「なぜ誕生したのか」、「いったい何がすごかったのか」。そして、「どうしてこんなにも高い評価を受けているのだろうか」。

その背景には、筆致からは想像がつかないくらいの「パンク魂」があった。

印象派とは、19世紀後半にフランスで盛り上がった芸術運動で、モネ、マネ、ルノワール、ドガ、ピサロなどが主なメンバーだ。

彼らは同じ「印象派」にまとめられるが、好きなモチーフや作風は、それぞれ微妙に違う。例えば、モネは風景ばっかり描いたけれど、ルノワールは人物画が大好きだ。あと、基本的にみんな戸外で描いていたものの、ドガはほかのメンバーとは違って室内でやってたりする。

ただ、「リアルに見た光景を描きたい」。そして、そのリアリティーを再現するために「光の当たり方による色の変化を緻密に表現したい」という気持ちは、全員に共通していた。

例えば、同じ海でも、曇りの日は深緑色、快晴の日は薄い青色に見える。それに気づいた彼らは「外の風景をリアルに描くなら、光のことを考えなきゃね!」と思ったわけだ。すると、微妙な色彩調整が必要になる。従来の手法だと、絵の具を何層も塗り重ねる必要があった。ただ、色を重ねると黒に近づき、だんだん現実の風景から離れていく、というジレンマがあったのだ。

そこで、モネは「筆触分割(色彩分割)」という手法を考案する。まず「世界は赤・青・黄でできているから、黒の絵の具は禁止な」などと宣言をした。そのうえで、色を重ねずに、隣同士に細かく配置する手法を発明した。例えば、緑を表現したいときは青と黄を隣同士に配置する。すると、錯視によって緑に見えるのだ。

こうして限りなく現実に近い色彩を再現して「これがワシらの表現じゃい」と展示会に出品するが、まさかの超不評だった。

上記のルノワールが描いた裸婦なんて、批評家から「おいおい、腕が青紫色って……これ、モデルが腐敗してたのか? 筆止めて、医者に診せるべきやろコレ」といったことまで言われた。批評家というか、人間として言いすぎである。

いま見ると、木漏れ日の光と影をものすごく緻密に表現しているのがわかる一枚だが、当時はさんざんだったわけだ。

どうして、ここまで酷評されたのか。それは、当時の西洋美術史に「あるルール」が存在したからである。その「ルール」を知っているだけで西洋美術史がグッとわかりやすくなるので、まずはこちらを紹介してみよう。

「あるルール」を作った「アカデミー」とは

そのルールを作ったのが「アカデミー」だ。簡単にいうと「王立の美大」。なかでも、西洋美術を取り扱ううえでの「アカデミー」というと、1648年にできた、フランスの「王立絵画彫刻アカデミー」を指す。

学校ができる前のフランスには、「ギルド」という芸術家組合があって、芸術家たちはそこに所属して仕事をもらうのが主な方法だった。

ただ、ギルドは「新参者は入れてやらねぇから」という、なんか初期の「2ちゃんねる」みたいに閉鎖的だった。そのため志願者は「し、師匠! 絵の描き方を教えてください!」と志願して、下積みして、何年か後にやっと仕事が入って……みたいな世界。「芸術家」として一人前になるためのルートが、めっちゃ狭かったのである。

そこで、フランスにいた新進気鋭のアーティストは、みんなイタリアに行った。イタリアには、すでに”緩めの芸術家組合”がいくつかあったのだ。一方、フランスのギルドは閉鎖的。古参が「で、お前は芸歴何年なん?(威圧)」と幅をきかせてくるので「何だよ、ヤンキー中学かよ……もっと自由に学ばせてくれよ」と、反発が起こるわけだ。

それを知ったフランス王家のお抱え画家、シャルル・ル・ブランは「やっべぇ、わが国の芸術は死ぬぞコレ」と危機感を持つ。そこで、太陽王・ルイ14世率いる王家に「ちょ、うちも美大を作って門戸を広げましょうや」と持ちかけて、前述の「王立絵画彫刻アカデミー」が発足した。ちなみにル・ブランは、あのヴェルサイユ宮殿の室内装飾なんかを手がけた、当時の大スターである。

すると、ルイ14世の右腕で国務大臣のコルベールは「国の仕事はアカデミーに在籍する芸術家に全部任せることにする」と、極端すぎる宣言をする。これでギルドは一気に職を失うとともに、「王立絵画彫刻アカデミーに入ること」が「画家として食っていくこと」の必須条件となるのだ。

これ、芸人でいうと吉本興業の吉本総合芸能学院(通称・NSC)のイメージに近い。誰かに弟子入りして、カバン持ちをしながら人脈を広げて……と苦労をしなくても、優秀な人は在学中でも運営者から仕事が与えられるシステムが確立したのである。

そして1667年には、世界で初めての公募展「サロン・ド・パリ」(

1.歴史画

2.肖像画

3.風俗画

4.風景画

5.静物画

5段階に分かれているものの、実際は頂点の歴史画が非常に大事で、肖像画以下はまったく評価されなかった。風景画なんて「え、嘘でしょ。それで完成? いやいや、まだ途中っしょ?(笑)今からその上に人、描くんでしょ?(笑)」と、バカにされまくっていた時代です。

この「5段階のヒエラルキー」がいわゆる画壇のルールだ。つまり風俗画や風景画は全然、評価されないのである。

「昔はよかった……」的な風潮になっていくサロン

当時、アカデミーの会員になることはすなわち、将来の安定を約束されること。会員は、フランスじゅうの画家の憧れだった。だから画家たちは「アカデミーにウケる絵を描かないと、食っていけない」となり、世の中は歴史画と肖像画ばっかりになる。

そんななか、1789年にフランス革命が勃発(ぼっぱつ)。簡単に言うと、あまりに横暴だった王家を、力をつけた一般市民がクーデターで倒したのだ。

王家が解体されたので王立絵画彫刻アカデミーはいったん解散したが、1816年には王政復古の勢いのまま「芸術アカデミー(アカデミー・デ・ボザール)」と名を変えて再スタートした。それで、サロンもまた始まった。

このころ流行(はや)っていたのが「ロココ主義」。とにかく豪華絢爛(けんらん)でド派手。そして、ちょっとエロい。そんな絵画作品が一部でもてはやされていた。

そんな風潮に対してサロンの審査員は、もう“激オコ”。「色彩で感情を爆発させるんじゃなくて、まずは教科書どおり、デッサンから大切にすべきだ。大事なのは色じゃなくて”線”なんだよ」といった具合に、とにかく超保守的だった。

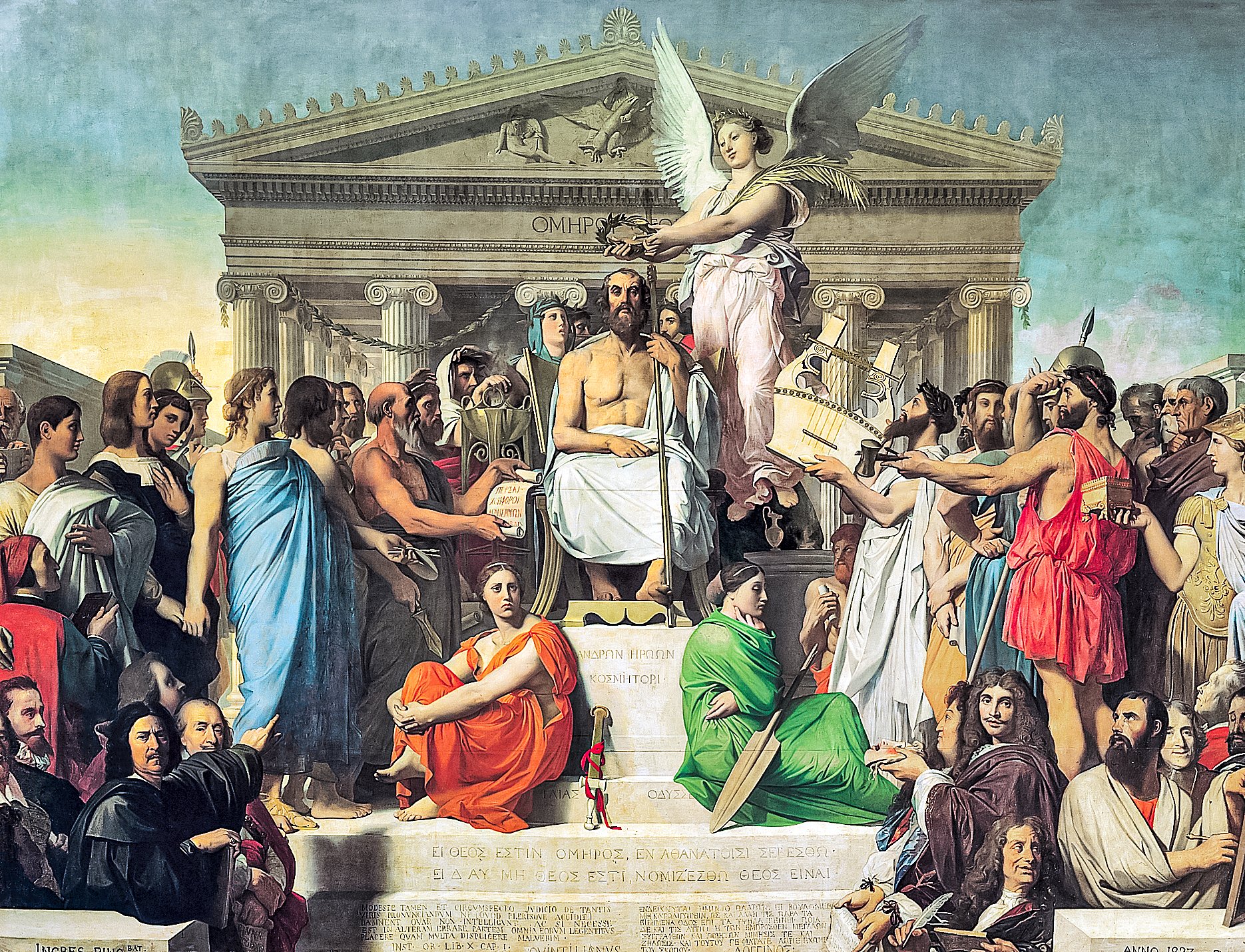

再び吉本の例でいうと「突飛なボケとかやめて、まずは三段オチとか天丼から学べよ」って感じだ。こうした考えを「アカデミズム」という。次の絵は「アカデミー・フランセーズ」の院長・アングルの絵画だ。シンメトリーでかっちりした構図が「あぁ、古きよきルネサンス」という印象である。

しかし、フランス革命後の画家たちは以前よりも強かった。「なんや王家は。そんな閉鎖的だから革命起こされるんやぞ。新しい表現も評価しろや」と、キレてかかったのだ。

まずアカデミズムとバッチバチになったのが「ロマン主義」。彼らは「感情表現をがっつり込めて”色彩表現”をするスタイル」だった。下の画像はロマン主義の代表的な画家・ドラクロワの名作『民衆を導く自由の女神』だ。

アングルのかっちりした作品に比べて抽象度が増し、色彩による微妙な表現がよく表れている。「なんで戦場で半裸やねん」などとツッコんではいけない。これがロマン主義というものだ。

教科書を破り捨てたインディーズ集団「印象派」

ロマン主義もだんだんと世間的に認められていくのだが、フランスでは、アカデミーがずっと画壇の中心だった。そんな時代において風景画や静物画は、作品展に出品しても、そもそも議論の対象にすらならない。「なんでアイツ、ずーっと空と海ばっかり描いてんの?」みたいな扱いで、サロンでも即、落選だったのである。

この状態に腹を立てていたのが、冒頭で紹介したモネやルノワールだ。彼らはもともとアカデミーの出身だが、「んだよ! 歴史画とか嘘みたいな絵ばっかり描きやがってよ! 日常の風景のほうがリアルだろうが」とガチギレだった。ひずみのきいたギターで「ジャアアアアン!」と、かき鳴らしたわけだ。精神的には、もうツンツンのモヒカンだったはず。

すると、セザンヌなどの、ほかの画家も呼応。1863年にはマネ(この人もアカデミー出身)が先輩として組織をリードして、全員で一斉に、アカデミズムとは真逆のスタイルでサロンに出品した。サロンはもちろん彼らの作品を容赦なくすべて落としたが、「この年の落選数は明らかに異常だった」という。

なかでも、マネの『草上の昼食』は大スキャンダルを起こした。当時「裸体は卑猥(ひわい)だから歴史画だけね」というルールがあったが、それを普通に破ってみせたのだ。また「娼婦を連れてピクニックをする」という当時の遊びを描くことで、アカデミズムの求めるものを完全に無視したのである。

この作品は「落選者展」に出品された。「落選者展」とは、文字どおり「サロン・ド・パリ」に落選した作品を集めた展覧会で、多くの場合は1863年のものを指す。先述したとおり、この年は大量の作品が落選し、それに画家たちが抗議した結果、当時の皇帝・ナポレオン3世が企画したのだ。

この展覧会で『草上の昼食』は、もう爽快なくらいボロクソに大炎上する。ただ、炎上商法的な感じで、このスキャンダラスな作品に注目も集まった。このあと、彼らの作品は一部の界隈で愛されるようになっていく。

しかし、サロンはだんだんと「落選者展」すら開催をしなくなっていく。マネやモネ、ルノワールたちはそんな状況に「もう自分たちでイベント開こうぜ! 画壇を変えようぜ」と、サロンとは別で勝手に展覧会を開催したのだ。地下でやっているバンドがオリコンチャートを見て「なんだこの、セルアウトしちまった魂のない音楽は」と、勝手にインディーズでアルバムを出す、みたいな感じである。

1874年に開かれた第1回の展覧会(後に「印象派展」

結果的にいうと、この展覧会は大不評だった。評論家から「あー、これ実像じゃなくて印象なのね(笑)。いや、確かに、ふわっとした絵だわ(笑)」と、腹立つ感じで批判される。この批評から「印象派」という名称がついた。

サロンが1か月で40万人の入場者を集めたのに対して、第1回の印象派展は3500人しか来なかったし、ほとんど「やばい絵が展示してあるらしいよ!」と面白がってきた客だった。

ただ、印象派はめげずに第2回、第3回と「印象派展」を開催する。すると面白いことに、民衆から「なにこの新しい表現! オシャレでいいじゃん」と、受け入れられ始めるのだ。当時のフランス人は、それまで数百年にわたって画壇を支配していたアカデミズムの様式に、もう飽き飽きしていたのかもしれない。こうして、印象派は世間に受け入れられていくわけである。まるでマンガみたいなストーリーで、印象派は認められたのだ。

印象派の画家たちは基本的に画壇での評価を受けなかったので、ほぼみんな、貧乏なまま死んでいった。ただ、モネ、ルノワール、ピサロなどは、最終的にちゃんとサロンでも評価される。彼らのパンクな精神は、ついにサロンを変えたのだ。

この流れを受けて、逆にサロンは「おいおい、まだ伝統芸能やってんのかよ。もう古いっしょ」的な感じで批判され、1881年からは改革のために、国家ではなく民間で運営するようになる。また、1884年には「審査なし! 作品を送ってくれたら、誰のどんなものでも展示するよ」というテーマで「アンデパンダン展」が開かれはじめた。今の日本でいう「コミックマーケット」的なやつだ。

アンデパンダン展が始まったことで「どれだけ前衛的な表現をしても人の目に触れる」という場ができた。こうして絵画の表現はどんどん広がっていく。門戸が大きく開いた背景には、確実に印象派による「印象派展」がある。これを開催しなかったら、まだ閉鎖的な流れが続いていたに違いない。

印象派の作品は、いま見ると優雅で素敵な作品ばかりだが、その背景には、インディーズパンクバンド並みの尖(とが)りまくった精神があったわけだ。いやもう、改めてモネやルノワールの肖像を見ると、鋲(びょう)のついた革ジャンとツンツンのモヒカンがうっすらと見えてくるに違いない。

(文/ジュウ・ショ)