2020年以降、新型コロナウィルス(COVID-19)の世界的パンデミックの影響により、私たちの生活は大きく変わりました。

さまざまな産業が打撃を受けましたが、映画業界もそのひとつ。全国の劇場が休業や客席数限定を余儀なくされ、新作映画も公開延期に。経営難となった小規模のミニシアターはクラウドファンディングを立ち上げ、寄付を募りました。

窮地に立たされたのは映画の配給会社も同様。そもそも配給会社とは、世界各国で行われる映画祭などで作品を買いつけ、劇場を運営する日本の興行会社との交渉を経て、観客に届けることを主な業務とする、いわば縁の下の力持ち的存在。しかし劇場休業により、せっかく買いつけた映画を公開できないという事態は、大きな死活問題となりました。

そんな中、今年4月に新しい映画配給会社が誕生。

「小さな映画配給会社」と公式ツイッターのプロフィールに記載されたその会社『クレプスキュールフィルム』は代表の宮田生哉(しょうさい)さんがたったひとりで立ち上げた、文字どおりの“小さな”会社。一向に終息が見えないウィズコロナの生活が続くなか、あえて会社を設立に至った経緯や、ご自身の映画観について聞きました。

キャリア35年のベテランを襲った新型コロナ

「ローリング・ストーンズあたりの曲をよく聴いていた」という音楽好きの一方で、兄の影響で「朝から夕方まで劇場にこもっていた」という映画三昧(ざんまい)の青春時代を送っていた宮田さんは、一度は商社に就職。しかし、映画に携わる仕事がしたいという思いから、1984年に開館した劇場、吉祥寺バウスシアターのオープニングスタッフとして参加。

そこで劇場運営のノウハウを5年間学んだのち、配給会社に籍を移して本格的に活動。和製ホラーにサスペンス、韓流ドラマなどさまざまなジャンルの作品の配給に携わる一方、長らく未公開のアート系作品、セルジュ・ゲンズブールやジャン=リュック・ゴダールといった名匠のリバイバル公開を手がけてきました。

そんな、業界キャリアが35年に差しかかろうとしていた2020年のコロナ禍が、宮田さんの生活を大きく変えることに。

「早い話が、採算が取れなくなったために、勤めていた会社から雇い止めを受けたんです。その後ハローワークにも行きましたが、年齢的なこともあってか条件に見合う求人がなくて……」

悩んだ末、宮田さんは自ら会社を興す道を選びます。

「小津安二郎監督の言葉“僕はトウフ屋だからトウフしか作らない”じゃないですが、今までつながってきた業界のツテもありましたし、いっそのこと自分でやってみようかと」

見た人に想像させて匿名性を高めた“常識破りの”宣伝

資金を調達して設立したクレプスキュールフィルムの配給第一作目となったのは、今年7月に公開された1970年製作のアメリカ映画『WANDA/ワンダ』。

夫に離婚され、子どもの親権も放棄し、職にも就けず、所持金も盗まれ街をさまよう女性ワンダが、偶然出会った男の犯罪者と逃避行に出るというこのロードムービーは、ワンダを演じるバーバラ・ローデン自ら監督と脚本も兼任したデビュー作。

しかしアメリカ本国では公開時はまったく注目されず、バーバラ本人も目立った活躍をすることなく1980年に48歳の若さで逝去し、いつしか忘れ去られていました。

そんなこの作品に注目が集まったのは2007年。紛失していたオリジナルのフィルムが発見されたことで再評価の声が高まり、「忘れられた小さな傑作」としてカルト的人気を呼ぶようになりました。

宮田さんは前の会社に勤めていたころからこの作品に目をつけていたものの、「なかなか見つからなかった」という権利元を探し出し、交渉の末に配給権を獲得。ちなみにその権利保有者は、バーバラの遺児だったマルコ・ヨアヒムだったそう。

映画業界においては、チラシやポスターなどの宣伝材料は、目にする人たちの興味を引くために、文字情報を多く大きく記載したり、ビジュアルもインパクトの強いものを起用したりするケースが主流です。

しかしながら『WANDA/ワンダ』のチラシでは、タイトルの『WANDA』と、監督・主演のバーバラ・ローデンの名前を「Barbara Loden」と英語表記にして、キャッチコピーも《哀しいほど滑稽な逃避行が始まる──》と文字を小さくシンプルにするなど、従来の宣伝セオリーの逆をいきました。

「『WANDA/ワンダ』はネームバリューもないし、アメリカでは黙殺された作品。でも、“忘れられた小さな傑作”という巷(ちまた)の評判もあり、派手なことはしたくなかったんです。チラシやポスターを見た人に“この映画ってどんな内容なんだろう?”と想像してもらいたかった」

チラシのビジュアルも、海外版では逃走中のワンダの表情ですが、哀しげな表情をしたカットを採用。これも「なぜこの女性はこういう表情しているのだろうか?」と、見る人の想像を働かせる狙いがあったそう。

「劇場でじかに観た人の“口コミ”効果はほとんど期待できません。だからこそ、ツイッターやインスタグラムなどのSNSは大きいです」

想像力を働かせるデザインのチラシをSNSにアップすることで、映画への関心を高めたのです。

「コロナが落ち着いてくれれば……」という想定をもとに、今年7月の公開に踏み切ったという『WANDA/ワンダ』でしたが、依然としてコロナ禍は続いていました。それでも匿名性の高い現代のSNS社会で、「最初に匿名性の高い映画を配給できたのは、ある意味でタイミングがよかった」と語ります。

スタートこそ東京・渋谷のシアター・イメージフォーラム1館のみだった『WANDA/ワンダ』は、8月時点で公開館数を32にまで増加。老舗の映画雑誌『キネマ旬報』の3人のレビュアーによる星取りレビューでは、2人が満点の星5つ、残る1人も星4つという高評価を獲得。

また宮田さんが配給権を獲得した後に、作品の評判を知った日本の大手映画会社から、DVD化権の問い合わせが権利保有者であるマルコにあったという後日談からも、長い業界キャリアで培った氏の先見の明がうかがえます。

荒波にもまれたとしても、映画を観る人を信用したい

そんな宮田さんは、今の映画業界についてどう思っているのでしょうか。

「確かにシネコンで公開するハリウッドの超大作にはお客さんが入るけど、低予算のアーティスティックな作品には関心が向かない。若い人は特にそうですが、年配のお客さんもコロナ感染を恐れて劇場に足を運ばなくなってしまい、絶滅危惧種のようになっている」

ミニシアター向けのインディペンデントのアート作品や、名匠の未公開作品の配給を多く担当してきた宮田さんだけに、作品内容や劇場の規模によって収益に大きな差がついてしまう業界の現状には憂慮している様子。それでも、映画配給という荒波に、ひとりで船を出したのはなぜなのか?

「やっぱり映画は好きだし面白いし、僕自身が映画に教えられたこともたくさんあります。観客を信用して、感性に訴える作品を提供していきたいし、多くの人にいろんな映画をいっぱい観てもらって、記憶の引き出しにしまってほしい。

(配給の仕事は)好きだからこそ、つらいこともあります。数年後にはもしかしたら“ワンダって映画を配給していたクレプスキュールフィルムって会社どこいったの?”と言われているかもしれない。でも、ひとりだからやっていけるというのもありますし、やるしかない」

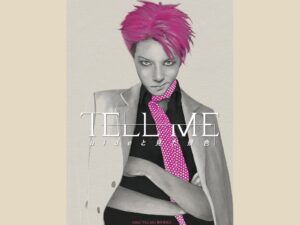

配給第2作目は、10月に公開予定の『ノベンバー』。当初は『WANDA/ワンダ』より前に公開する予定だったそうですが、チラシには『NOVEMBER』という英語タイトルしか記載しないという、やはり「観客に想像させる」「感性に訴える」デザインとなっています。

クレプスキュールフィルムの公式ツイッターのプロフィールにある「小さな映画配給会社」は、『WANDA/ワンダ』への賛美「忘れられた小さな傑作」にちなんでいます。

社名も「もう日が沈む」とワンダが穏やかにしゃべるシーンから、「黄昏・夕暮れ」を意味するフランス語「クレプスキュール」と付けたという宮田さんは「ダメ人間やピカレスク(=悪者、ならず者)が出てくる映画が好き」なのだとか。

そういう意味では、生活能力を欠き犯罪に加担するワンダも、ダメ人間に映るかもしれません。ただ彼女からは、「ダメ」のひと言でくくれない魅力や、「ひとりでも生きていく」という静かながらも強い意志が感じられます。

新型コロナは、本当に多くの人の生活を変えました。宮田さんもコロナがなかったら会社を辞めることも、たったひとりで配給会社を始めることもなかったでしょう。

同業他社の宣伝の手伝いもしているという宮田さんは、今後も不測の事態に遭遇するかもしれません。それは長く業界に身を置いてきた本人がいちばんわかっているはず。「副業の仕事があればなんでもやりますよ」と語る口調には悲壮感はなく、むしろワンダのような強い意志を感じました。

「社名は『クレプスキュール』でも、気持ちはサンライズ(=日が昇る)」という宮田さんが提供する、これからの新作映画に注目しましょう。

(取材・文/松平光冬)

■映画『WANDA/ワンダ』

ペンシルベニアの炭鉱町に住むワンダは、自分の居場所を見つけられずにいる主婦。夫に離別され、子どもも職も失い、あり金もすられる。夜の街をさまよい、偶然入ったバーで知り合った傲慢(ごうまん)な男といつの間にか犯罪の共犯者として逃避行を重ねることに……。シアター・イメージフォーラムほか全国順次公開中。