過去に刻まれた傷が、現在を走る瞬間

ー斬られていることに気づいていないー

あの現象に憧れる。いわゆる伝説の剣豪が浪人を斬り捨てるときのお決まりのシーンである。

剣豪の抜刀は速い。速すぎて逆に静かなのだ。一見すると、何も起こっていない。

「なんだ、伝説の剣豪ってのはぁ、噂だけかぁ?」

これが浪人の最期の言葉となる。突如、ザシュ! と傷がひらき、次の瞬間には浪人の身体が地面に転がっているわけである。

かっこいい。ずるい。私もどうせいつか死ぬのなら、時間差斬りされて散っていきたい。

こうして頭のなかで何度も石川五ェ門に斬られる日々を送っているわけなのだが、世の中には「あとになって斬られていたことに気づく」という現象があるのではないかと思えてきた。

たとえば、なにか音楽を聴いていると、このような経験がある。

「はじめは聴き流してたんやけど、今思ったらこれ、えぐない?」

そう、あのとき、私たちは斬られていたのだ。斬られたことに気づかず、数年後にその作品のすごさを痛感する瞬間。過去に刻まれた傷が、現在を走る瞬間である。

本当にすごい作品に出会ったとき、私たちは斬られたことに気づいていない。“遅れてやってくるすごさ”というものがあるのだ。「スルメ曲」や「中毒曲」などでは語れない、「五ェ門曲」というジャンルがある気さえしてくる。五ェ。

何気なく私の前を通り過ぎていったたくさんの作品たち。もしかしたら、あれもこれも、伝説の剣豪だったんじゃないだろうか。彼らの姿が急に勇ましく思えてくる。

ふとしたときに、ザシュッ! と傷がひらかないだろうか。剣豪たちは髪を切った恋人のように、心のなかで「もう、斬ったことくらい気づいてよぉ」としょげているのかもしれない。剣豪のほんの小さな抜刀にも気づける自分でいたい。それが斬られ役の浪人としての務めなのだと私は思う。

幸いにも私は先日、傷がひらいた。そりゃもう、ザシュ! と盛大に、血が舞った。私の大剣豪は、星野源の『Same Thing (feat. Superorganism)』だった。そして、例にも漏れず、大剣豪は僧侶である私の目から見ると、ブッダに近しい姿をしていたのだ。

★『Same Thing (feat. Superorganism)』の歌詞は、公式サイトに和訳とともに掲載されているので、読んでみてください。

★この連載ではこれまで『ばらばら』と『Crazy Crazy』を題材に、星野源を「野生のブッダ」として読み解いています。詳しくは第1回と第2回の連載記事をご覧ください

なぜ「クソ喰らえ」と「愛してる」が同じ意味なのか?

「すでに斬られていた」

そう思えたのは、この曲の爽やかな耳心地と、英語の歌詞が影響しているように思える。水を飲み込むサンプリング音のせいだろうか、喉越しがいい。構成もコード進行も、星野源の音楽としては珍しく、一度聴いただけで歌えてしまうくらい、シンプルなように聴こえる。

だから私は、歌詞も知らないまま、聞こえたまんまの響きでよくこの曲を口ずさんでいたのだ。もうすでに斬られている、なんてつゆほどもも知らず。

ある日、ふと歌詞の和訳(日本語詞作:星野源)を調べた日のことである。

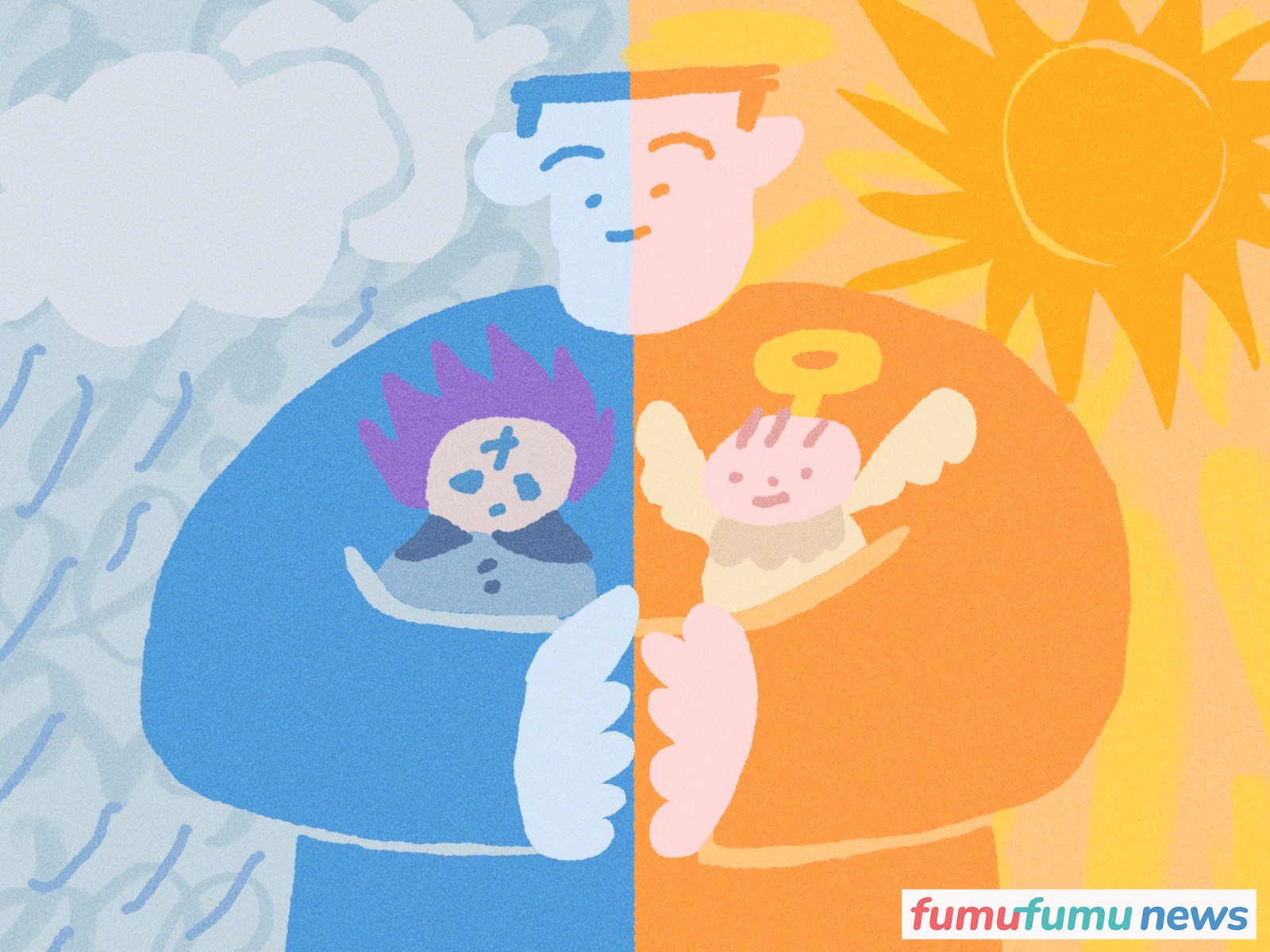

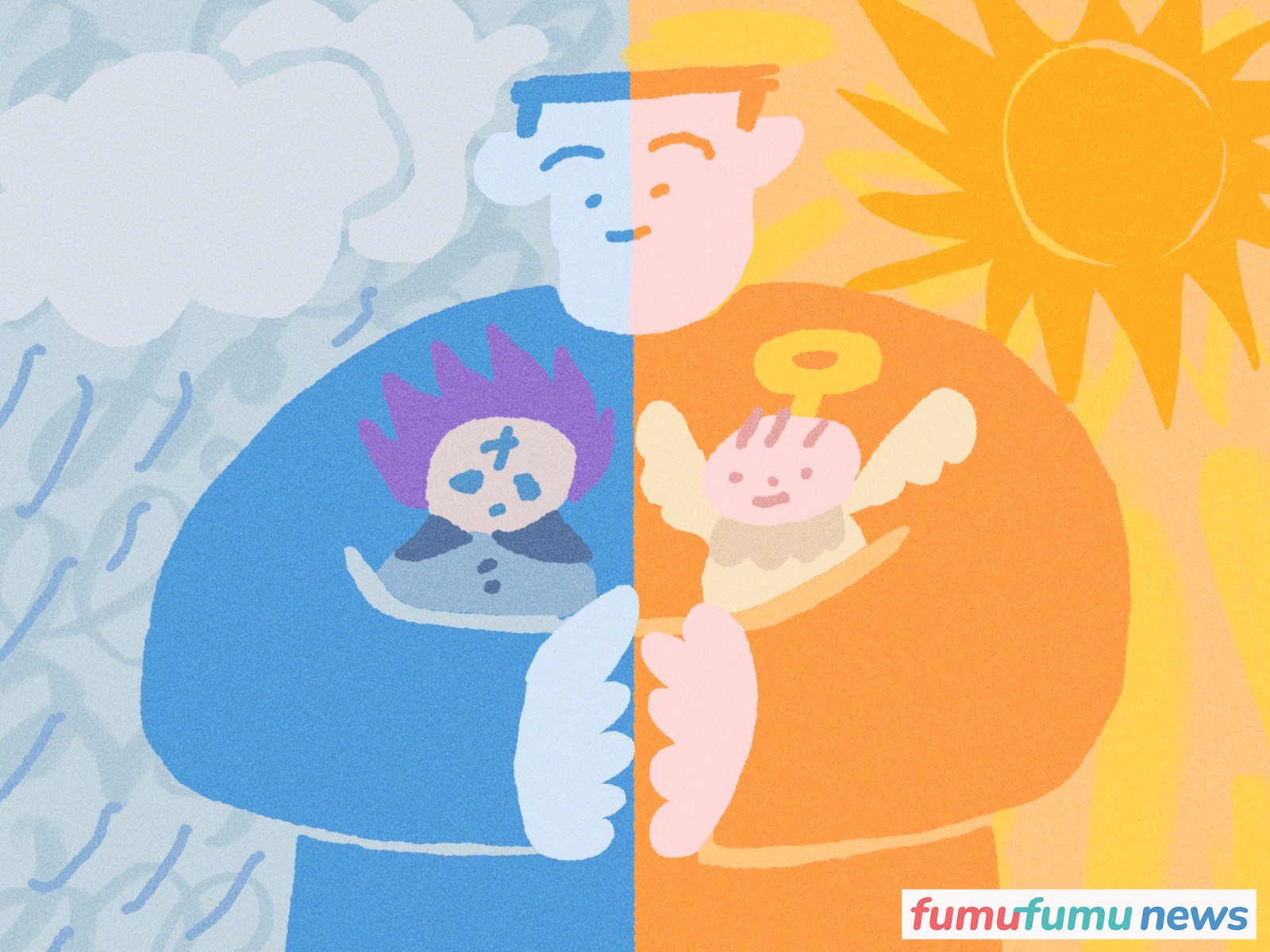

《僕の中では 酷い雨の日も暖かい晴れの日も

クソ喰らえと愛してるが同じ意味になる

最悪の神も 優しい天使も

いつの日も側にある

狂ってる

言ってる意味わかる?》

《「楽しそう」って思うのも

「最悪だ」って落ち込むのも

どっちも同じことなんだ》

《みんなに言いたいんだ

Fuck youって

ずっと思ってたんだよ

心から愛を込めて》

ザシュッ! バタッ。ドサッ。

わからなかった。一体どういうことなのだ、星野源。支離滅裂じゃないか。

「雨の日」と「晴れの日」、「楽しそうと思うこと」と「最悪だと落ち込むこと」、「クソ喰らえ」と「愛してる」、「最悪の神」と「優しい天使」、「Fuck you」と「愛」とが、あたかも“同じもの”として対比されている。

自分の平凡な感性からしたら、この歌詞の言う通り「狂ってる」としか言いようがない。この曲、ポカリスエットみたいな爽やかな見た目をしているのに、中身はガンジス川の水かってくらいカオスなのだ。

相反するなにかとなにかを「同じ」と捉える『Same Thing』の境地。個人的に、この『Same Thing』は星野源史上、最も遠いところへ投げられた作品のように感じた。

さらに、「言ってる意味わかる?」と歌詞にあるように、星野源自身もこれが伝わらないことを自覚しているのも面白い。歌われているのは、もしかしたら本人すらもつかみかねているなにか、なのかもしれない。意識の遠い遠い先にある、かすかな手触りのようななにか。

しかし同時に、語弊を恐れずにいうと、“わかる”気もするのだ。意味や言葉の矛盾を越え、音楽を通して、私たちの耳にその“なにか”が伝わってくる。というのは、そのなにかとは、これまで星野源が歌ってきたものと、地続きの地平にある気がしたからだ。

「クソ喰らえと愛してるが同じ意味になる」そんな星野源の立つ場所に、私は少しでも近づきたい。その橋の掛け方は人によって違うことを大前提に、ここで私なりに星野源の言葉観なるものを考えてみたいと思う。

星野源が歌う、たった一つのもの

まずはじめに思い出されるのは、星野源がしきりに「意味」を越えようとしている姿だ。

《なにも聞きとれない 君に僕は

どんなことが歌えるだろう

意味を越えて》

──星野源『知らない』より

《意味の外へ連れてって

そのわからないを認めて》

──星野源『夢の外へ』より

この他にも、星野源の歌詞には「意味」というフレーズが頻出する。「クソ喰らえと愛してるが同じ意味になる」などの相反する言葉の対比は、まさにそのフレーズ自体が「“意味”の“意味”」を解体していると言えるのではないだろうか。意味なんて、無意味なのだと。だとすれば、「言ってる意味わかる?」のフレーズは星野源なりのジョークなのかもしれない。角度がエッジィーすぎるけど。

これまでの星野源の音楽では、意味を越えることへの望みを歌っていたように思える。しかし、『Same Thing』ではもうすでに意味を越えた先にいる。その地点から後ろを振り返り、意味そのものに向き合っているように私は感じた。この曲を通して、いつもよりちょっと遠くに星野源がいるように感じたのは、そのためだと思う。

そうした「意味の外」と同時に、星野源の音楽が目指しているのは「間」である。第2回の連載でも書いたが、すなわち、それは二項対立のない世界である。

《自分だけ見えるものと

大勢で見る世界の

どちらが嘘か選べばいい

君はどちらをゆく

僕は真ん中をゆく》

──星野源『夢の外へ』より

《等しいものは 遥か上さ

谷を渡れ 欲望を越えろ》

《意味も闇もない夢を見せて》

──星野源『Crazy Crazy』より

《殺してやりたい 人はいるけれど

君だって同じだろ 嘘つくなよ

長生きしてほしい 人もいるんだよ

ほんとだよ同じだろ 嘘つくなよ》

──星野源『バイト』より

善と悪。清と濁。嘘と真。私たちは何かを語るときに、対立や比較なしではものを語ることができない。でも、なにかと比較されて与えられたその言葉は、あくまで仮のものである。本当にそれが善なのか悪なのか、言葉の殻を外した姿を知ることはできない。

星野源の音楽は、言葉の二項対立の限界を知り、そうではない世界へ眼差しが向けられているように思える。『Same Thing』で、あえて相反する言葉を並べ、挑発的とも言えるくらいに「同じだ」と歌う光景からは、言葉の外面から離れ、言葉そのものの“源”に立つ星野源の姿が浮かび上がってくる。すべては二つにして一つなのだと。

じゃあ、確かなたった一つのもの、それは一体何でどこにあるというのだろうか。その在処が歌われているのが『ばらばら』なのではないか、と私は思う。

《本物はあなた わたしは偽物》

《あの世界とこの世界

重なりあったところに

たったひとつのものが

あるんだ》

──星野源『ばらばら』より

詳しくは第1回の連載で書いたが、『ばらばら』では「あなたのなかのわたしが本物であり、わたしが思うわたしは偽物である」という世界観が歌われているように私は感じる。すなわち、この世のすべてのものが、互いに存在の根拠を共有しながら生きている“繋がり”そのものが主題なのだ。

意味も言葉もなくなった世界で、残るのは、“もの”と“もの”との間にある“繋がり”だけである。わたしはわたしによってわたしになるのではなく、あなたによって初めてわたしになり、あなたはわたしによって初めてあなたになるのだ。

つまり、『Same Thing』においては、「雨の日」は「晴れの日」があるから、初めて「雨の日」になれるということになる。雨がなければ晴れは存在しない。雨と晴れは根源で一つに繋がっている。だからこそ、雨の日と晴れの日は「同じ意味」なのだと。「クソ喰らえ」と「愛してる」、「最悪の神」と「優しい天使」、「Fuck you」と「愛」も、「僕」からしたら、同じ一つのものなのだ。

『Same Thing』は不思議な曲だ。耳を澄ますと尖(とが)った形の言葉が並んでいて、表面だけをなぞれば、心が波立っていく。でも、優しいのだ。というより、優しいとか優しくないとか、そういう次元ではない懐の大きさを同時に感じる。

《どっちも同じことなんだ

それで大丈夫 それでいい》

それはきっと、言葉の表層的なルールを壊し、意味を越えた先に歌が置かれているからだろう。それを聴くためには、私は私自身のあらゆる意味を脱ぎ去って、むきだしにならないといけない。意味を越えた場所にいる「歌い手」と「聞き手」の間には、ただ純粋な「私」と「あなた」の関係性だけが存在する。

《とりあえずカラオケでも行かない?

私がビルで 貴方がスカーレット

このヤバい歌を君に聴かせたいんだ

めちゃくちゃになろうよ》

唐突に思えるこの詞。でも、なぜかいつも言葉にならないものが込み上がってくるのは、私の一番近い場所で歌が歌われているように感じるからである。ほんのほのかな一瞬ではあるが、私も星野源とともに意味の向こう側に立っている感覚がするのだ。

星野源は不二の法門に入っている

この『Same Thing』の世界観に、数少ない私のボキャブラリーから見つかるのは「不二の法門」という仏教の言葉である。『Same Thing』を歌う星野源は、不二の法門に入っているのだ。

不二の法門とは、『維摩経(ゆいまきょう)』という有名なお経で説かれる奥義のようなもので、互いに相反する二つのものが、実は別々に存在するものではない、ということを説いている。たとえば、生と死、煩悩と悟りは、相反する概念のように見えるが、それらはもともと二つに分かれたものではなく、一つのもの(不二)であるという。

これを説くために、このお経の主人公である維摩があらゆる問いに対して、一文字も一言も話さなかった姿が、言葉や対立をも越える世界の表れであったとして、「維摩の一黙、雷の如し」という格言で知られている。まさに、これは『Same Thing』における星野源のスタンスと似ている。星野源は歌っているけど、何も意味を発してはいないのだ。

一僧侶の目線から見れば、『Same Thing』は悟りの境地そのものなのである。野生のブッダと言わざるを得ない私の気持ちをこの原稿でほとばしらせてもらった(これで3回目)。もし文字数がゆるされるならば《侘び寂び》と《めちゃくちゃにしよう》という歌詞についても、仏教の目線で紐解けば、また新たな構造が見えてきて面白いのだが、その無駄な飛び込みはまたの機会にするとしよう。

もう、とめどないのだ。取り上げても取り上げてもキリがない。恐るべき野生のブッダ、星野源。星野の一曲、源の如しである。出しても出しても、血が足りない。

もはや語る言葉も必要ない。このまま静かに、地べたに横たわっておくことにしよう。

(文/稲田ズイキ)

《PROFILE》

稲田ズイキ(いなだ・ずいき)

1992年、京都府久御山町生まれ。月仲山称名寺の副住職。同志社大学法学部を卒業、同大学院法学研究科を中退のち、広告代理店に入社するも1年で退職し、文筆家・編集者として独立する。アーティストたかくらかずきとの共同プロジェクト「浄土開発機構」など、煩悩をテーマに多様な企画を立ち上げる。2020年フリーペーパー『フリースタイルな僧侶たち』の3代目編集長に就任。著書『世界が仏教であふれだす』(集英社、2020年)