『鬼滅の刃』や『呪術廻戦』など、アニメ作品の劇場版が立て続けにヒットを飛ばしています。そして、作品に負けない人気を誇るのが、登場人物たちの“声”を担当する声優です。洋画に日本語の声をあてる“吹き替え”も、声優の大事な仕事の1つ。ベテランになると、ほとんど専任のようなかたちでハリウッド俳優の声を担当します。

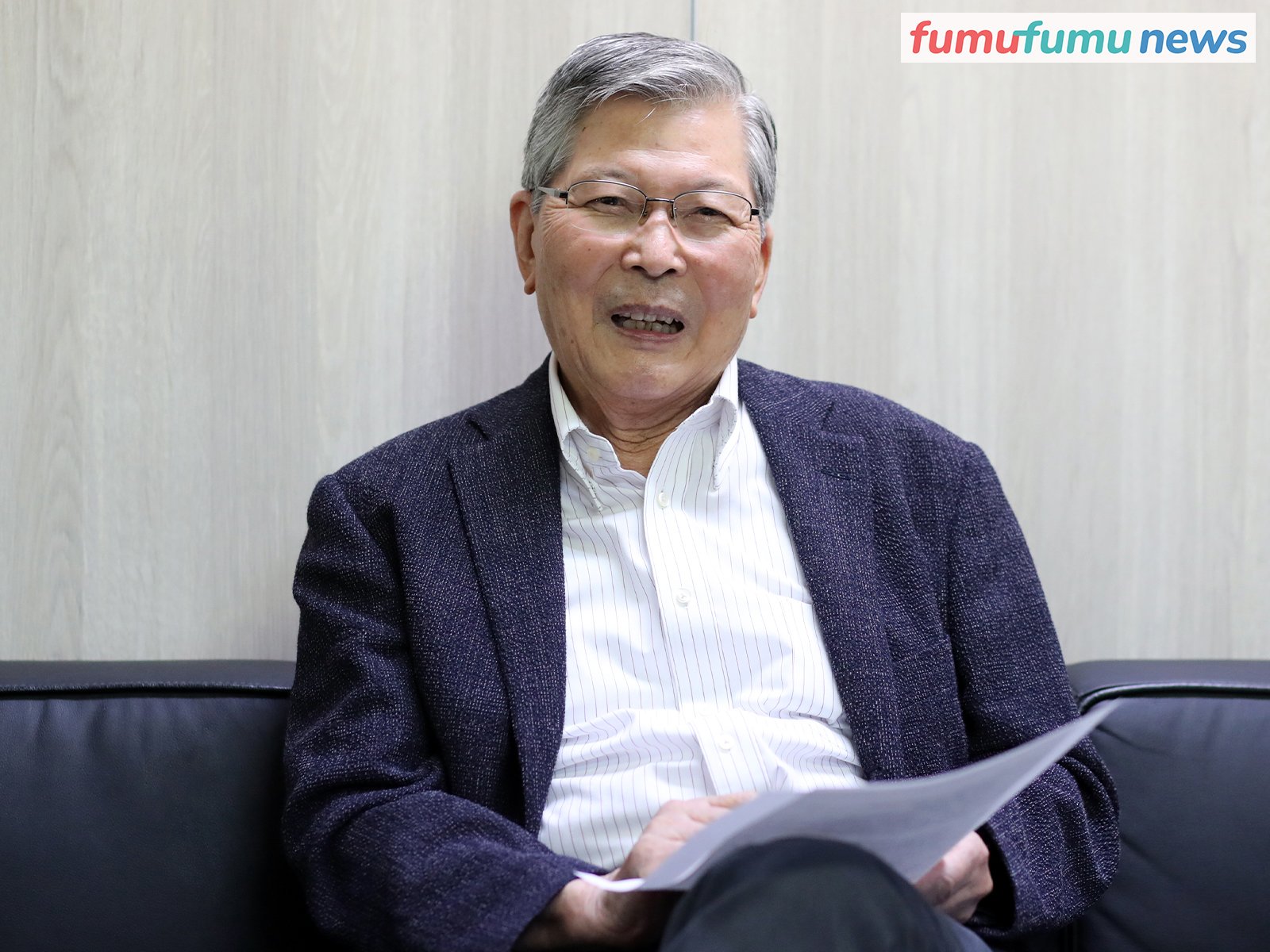

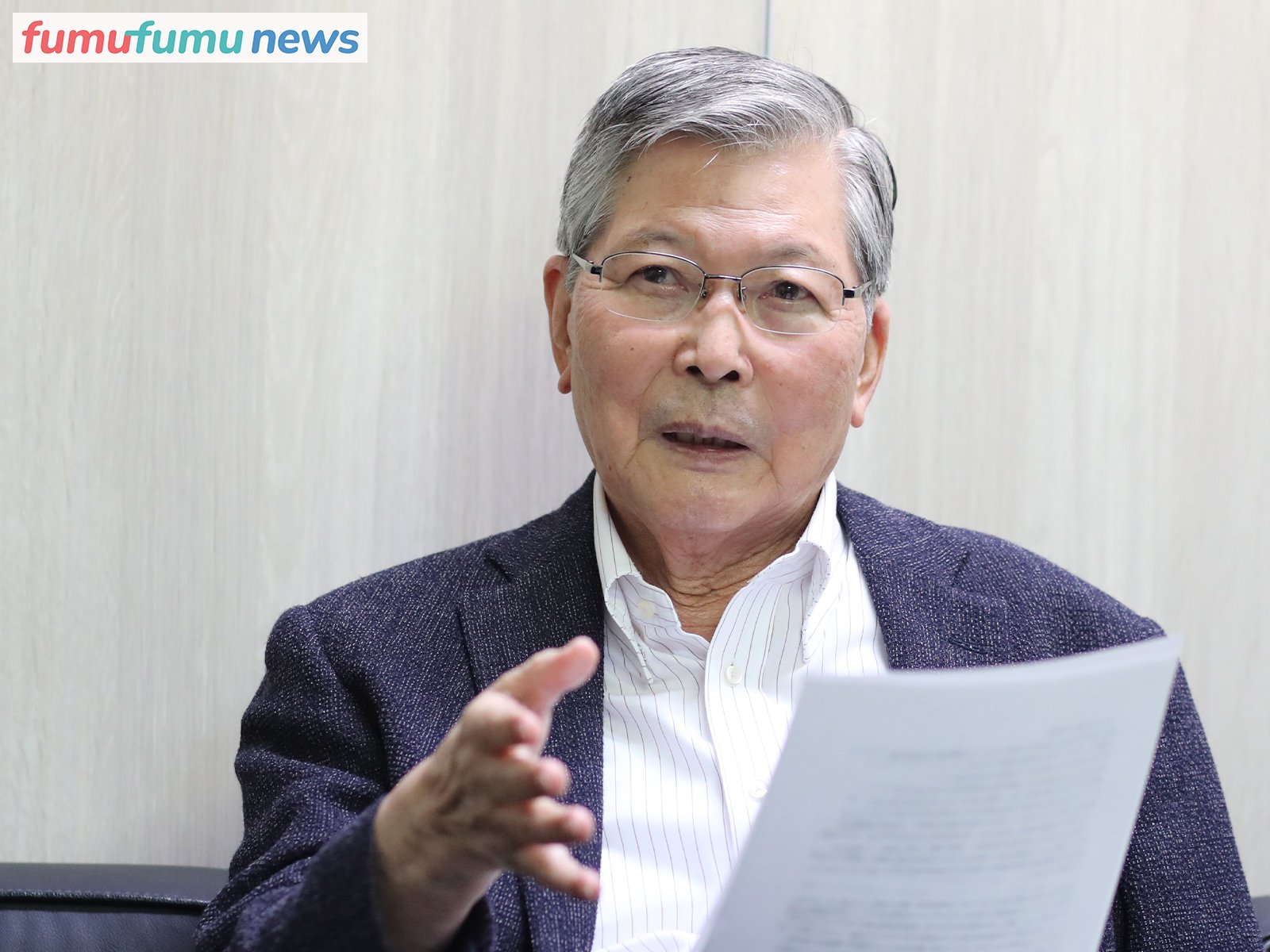

羽佐間道夫さんも、そんな声優の1人です。インタビューの第3回(全4回)では、これまでに7000本以上の吹き替えをしてきた羽佐間道夫さんに“声優としてのテクニック”を伺います。

第2回:【声のお仕事】羽佐間道夫さん#2「シルベスター・スタローンの獣のような声を出すために、わざと喉をからした」

コメディー映画の軽妙なセリフまわしは落語に学ぶ

──洋画が吹き替えでテレビ放送されるようになった時期に羽佐間さんも声優の仕事を始められました。試行錯誤の連続だったと思いますが、吹き替えのテクニックなどはどのようにして培っていったのですか?

「ぼくは役者の修業時代に、神田須田町にあった立花亭という寄席で切符売りのアルバイトをしていました。いずれももうとっくにお亡くなりになっていますが、立花亭で古今亭志ん生、桂文楽、三遊亭圓生といった当時の“名人”と言われる落語家さんの噺(はなし)に触れ、ご本人とも親しくさせてもらいました。その経験が、後々、声優としての技術の基礎になっています。

というのも、洋画の吹き替えを始めた頃というのは、戦後の雰囲気を少しでも明るいものにしようという気運があったのか、喜劇やコメディータッチの作品が多かったんです。ディーン・マーティンとジェリー・ルイスの“底抜けコンビ”(※1)による『底抜けシリーズ』をはじめとして、本当にたくさんありました。それらは落語との親和性が高かったんです」

(※1)底抜けコンビ:歌手のディーン・マーティンがツッコミで、コメディアンのジェリー・ルイスがボケを演じたコンビ。コメディー映画『底抜け大学教授』ほか『底抜けシリーズ』で知られる。“底抜け”は邦題。1956年にコンビ解消。

「コメディーは役者の口数が多かったり、早口でしゃべって笑わせる場面が多いでしょう。吹き替えでは日本語の台本が用意されますが、それをただ棒読みするのではなく、映画を見ている人にとっても聞きとりやすいようなタイミングでセリフの息継ぎをしたり、間を抜いたりする。そういうのを、ぼくは落語から学んでいましたから。

そして、落語家さんから学んだ一番のテクニックはアドリブです。アテレコの場合、本来なら、役者の口の動きに合わせなければなりませんが、ぼくは声をあてている役者が画面から外れたり後ろを向いたりして顔が見えなくなると、わざとアドリブを入れたりしていました。当時の軽妙なコメディータッチの映画では、ちっとも違和感がありませんでしたね」

監督に叱られてもやめられなかった共演者同士のアドリブ合戦

──そのようなアドリブは、羽佐間さんが最初に始めたのですか?

「最初は滝口順平さん(※2)がやり始めたんだけど、そのうち一緒に吹き替えをしていた連中もやるようになって、アドリブの応酬なんてことも珍しくなくなりました。ぼくは広川太一郎(※3)と盛んにやりあっていたなあ。共演者が何をしてくるかわからない中での掛け合いが、たまらなく楽しいのよ」

(※2)滝口順平(たきぐち・じゅんぺい):アニメ『ヤッターマン』のドクロベエ役「おしおきだべ~」で知られる声優。吹き替えや『ぶらり途中下車の旅』などのナレーターとしても長年活躍した。2011年没。

(※3)広川太一郎(ひろかわ・たいちろう):軽妙な語り口とアドリブで名を馳(は)せた声優。コメディー映画の吹き替えやバラエティ番組のナレーションなどでダジャレを混ぜた独特の語り口は“広川節”と言われた。2008年没。

──それは、28分間ミスが許されないときもやっていたんですか?

「もちろん! スタジオに入ると、みんな仕掛けてくるんですよ。広川なんか台本にネタを書き込んでいたしね。でもまあ、一番すごかったのは、やはり滝口さんでしたね。あの人は、最初のうちは静かにしているんだけど、テープが終わる28分頃になるといきなりアドリブをかましてくるんですよ。急に羊の鳴き声で“メェェェ”とか言ったりして。だから隣の人が吹いちゃう。当然、収録はやり直しになっちゃうんだけど、本人はそれをやりたくてしようがないんだよね」

──収録が長引きますね。

「でも、ユーモアは大切だよ。みんなを楽しませようという場は、ぼくも好きです。そうじゃないのが1人でもいて、冗談も通じないとなると途端にシラけちゃうけどね。でも、こういった、当時の楽しくもあり、緊張感もあった収録現場でぼくは鍛えられました。『ピンク・パンサー』(※4)のシリーズでピーター・セラーズ(※5)扮(ふん)するジャック・クルーゾー警部の吹き替えをしたときは、アドリブをきかせまくってね。自分でも縦横無尽に暴れ回ったという感じでした」

(※4)『ピンク・パンサー』:1963年に公開された映画『ピンクの豹』を第1作とするシリーズ。日本でもテーマ曲「ピンク・パンサーのテーマ」や、アニメキャラクターとして登場するピンク・パンサーのグッズなどが1970年代に大ブームとなった。

(※5)ピーター・セラーズ:イギリスの喜劇俳優。『ピンク・パンサー』シリーズのクルーゾー警部役で大ブレイク。多種多様なクセのある役に扮する芸風で一世を風靡(ふうび)した。1980年没。

──アドリブを入れると、演出家や音響監督から怒られたり、“待った”がかかったりしたりはなかったんですか?

「ありましたよ。覚えているのは、『俺がハマーだ!』(※6)のとき。ぼくと内海賢二(※7)、小宮和枝(※8)の3人が好き勝手にやりすぎたというのはあったんだけど、“作家はものすごく考えてセリフを作っているんですよ。それをアンタが一蹴する権利なんてあるんですか”と言われました。ぼくも“つまらないから変えたんだよ”と返しちゃったものだから、もう“降りる”“降りない”のケンカですよ」

(※6)『俺がハマーだ!』:1980年代に日本でも放送されたアメリカのコメディー刑事ドラマ。羽佐間道夫が主役のスレッジ・ハマー刑事、小宮和枝が女性刑事ドリー・ドロー、内海賢二が警察署長エドマンド・トランクに声をあてたドタバタ劇が人気を博した。

(※7)内海賢二(うつみ・けんじ):『Dr.スランプ アラレちゃん』の則巻千兵衛や『北斗の拳』のラオウ役などで知られる声優。吹き替えやナレーターとしても多数活躍。『ロッキー』のアポロや『ピンク・パンサー』のドレフュス警部など、羽佐間道夫と数多く共演している。2013年没。

(※8)小宮和枝(こみや・かずえ):1970年代からアニメーションや吹き替えで活躍を続けている声優。『ER緊急救命室』のケリー・ウィーバー、『ハーイあっこです』のあつこなど幅広い役を演じている。

「ハマーはコメディーだからね。セリフに大きな意味はないのよ。そこを理屈で返されちゃうとねぇ。このときはなんとか収まったから、その後もぼくはハマーの吹き替えを続けられたわけだけど、同じような言い合いになって、途中で降板したこともありましたよ。

ただね、アドリブとは言っても、何も笑いだけではないんですよ。ペーソス(哀愁)も大切だし。結局、人間のあらゆる感情を声に乗せていくというのかな。そういったことが、ぼくら声優に求められるものだと思うんですよ」

ダニー・ケイはセリフを自然と引っ張り出してくれる俳優

──そういう意味において、羽佐間さんが思い出に残っている作品はありますか?

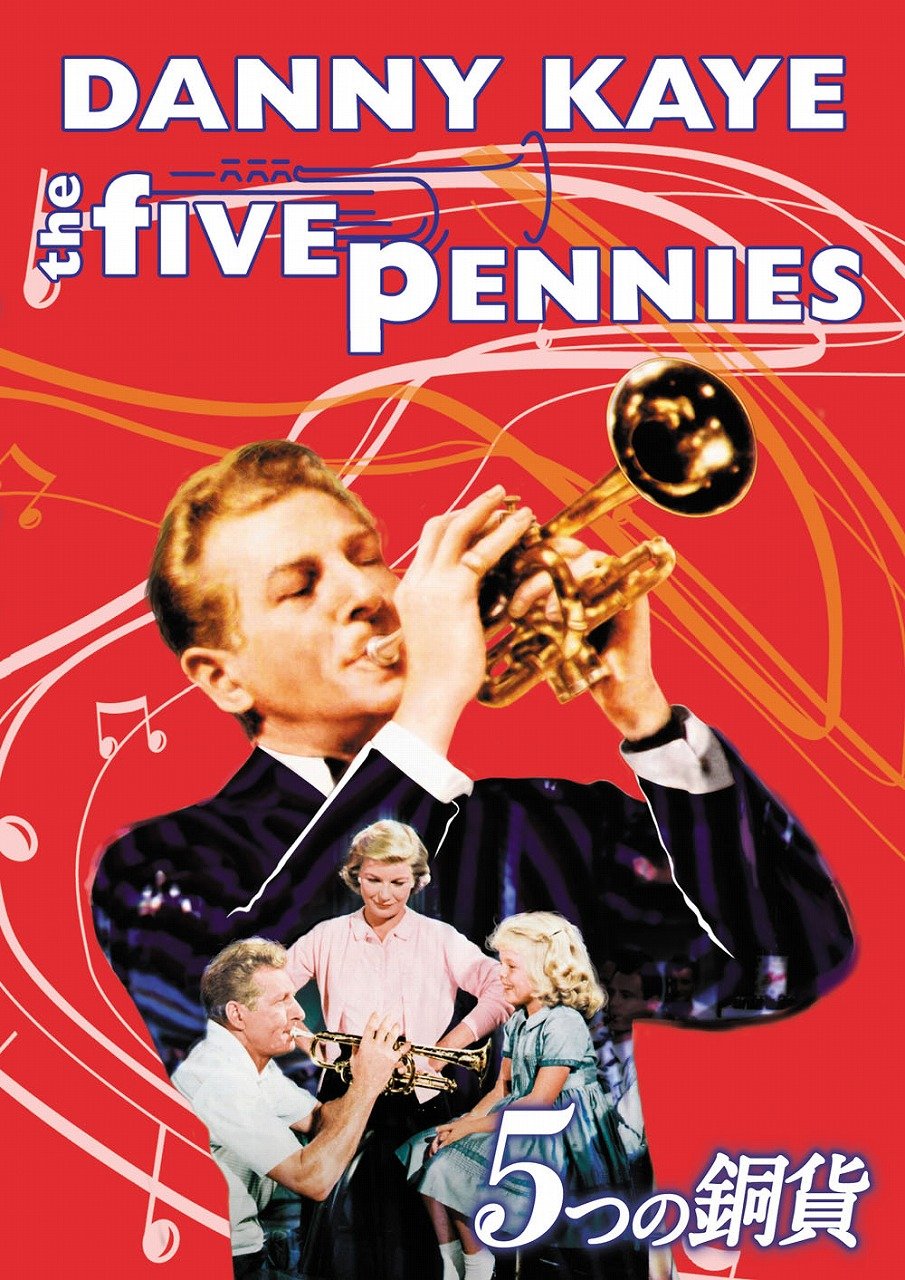

「それはもう、『五つの銅貨』(※9)という作品でダニー・ケイ(※10)の吹き替えをしたときです。歌や演奏も見事だったけど、何よりも彼は“こういう演技をしますよ”というアクションを全身を使ってわかりやすく演じてくれる俳優でした。

たとえば、驚いたときの演技は、一度上半身を軽く捻(ひね)ってから大きく両手を広げ、口を大きく縦に開け、目を見開いて“おお~っ”ていうアクションをするんです。すると、声をあてているぼくも「おお~っ」という声が自然と出るじゃないですか。言葉が違っていても関係ないんですよ。彼はぼくのセリフを自然と引っ張り出してくれる俳優でした。

それにね、人って“泣きたい”と思ってから泣くわけではないでしょ。泣かざるを得ないから泣いてる。だから、本来、泣くシーンでは自分でその感情を作りあげないといけないんだけど、『5つの銅貨』のダニー・ケイのときは、演技だけど彼が泣いている姿を目にして、ぼくも自然と泣きながら声をあてていましたよ。

映画がテレビで放送されたあと、すぐに山田康雄(※11)からはがきが届いたんです。“おまえ、泣かせるなよ”と書いてありました。山田康雄からですよ、あのときは嬉しかったなあ」

(※9)『五つの銅貨』:1960年に日本で公開されたアメリカ映画。実在のコルネット奏者レッド・ニコルズをダニー・ケイが演じ、その音楽人生と家族愛を描いた作品。

(※10)ダニー・ケイ:舞台俳優として活躍後、1944年に『ダニー・ケイの新兵さん』で映画の主役デビュー。早口で歌う歌やコミカルなダンスなど、多彩な芸が高く評価されていた。1987年没。

(※11)山田康雄(やまだ・やすお):『ルパン三世』のルパン三世役として知られる声優。吹き替えでもクリント・イーストウッドやジャン・ポール・ベルモンドほか多数の主役俳優を専任するなど一時代を築いた。1995年没。

人間国宝が教えてくれた本当の演じ方、吹き替えの技法

──長い声優人生の中で、納得のいく吹き替えができるようになったのはいつぐらいからですか?

「いまだにないですよ、そんなの。収録後の帰り道に“あれでよかったのかなあ”と反省する日々だし、あとでできあがった映像を見て“下手くそだなあ”と落ち込むことがよくあります」

──羽佐間さんのような大ベテランでも落ち込むんですか?

「そりゃ落ち込みます。ずいぶん前のことですけども、ぼくは発声のために浄瑠璃を習っていた時期があるんですよ。そのとき、後に人間国宝になる竹本越路大夫さん(※12)からご指南を受けたんです」

(※12)竹本越路大夫(たけもと・こしじだゆう):人形浄瑠璃文楽の太夫。1966年に四代目竹本越路大夫襲名。1971年には人間国宝として認定された。1989年に引退。人物の語り分けと音使いが巧みなことで知られた。2002年没。

「ぼくが演じた『壺坂霊験記(つぼさかれいげんき)』(※13)という演目を越路太夫さんに見ていただいたときのことです。この浄瑠璃は“沢市”という目の見えない男と、お里という女房との夫婦愛が描かれる物語なんですけど、お里は容姿端麗で、盲目の沢市にも尽くしているんですが、夜中になると家を出てどこかへ行ってしまうんですね。沢市の目が治るようにと観音様に願かけに行ってるんですけど、そうとは知らずに沢市は“浮気をしているに違いない”と思い込むわけです。

それで、ある夜、“今晩こそとっちめてやる”と沢市は寝ないでお里の帰りを待っていました。そして、お里が帰って来るなり、“お里か!”と叫ぶわけです。そのときのぼくの演技について、越路大夫さんにこう言われました。“沢市は目が見えへんさかいに、目から(顔の正面から)お里を振り向くようにはなりまへんのや。耳からいきまんねん。目からいくのと耳からいくのとでは、発声が違いまんねん”。

このときは、本当にもう“目から鱗(うろこ)が落ちる”だったね。そこまで細かいところまで情景を意識して演じなくてはならないんだと。ぼくは新劇で素晴らしい人たちとめぐり会うことができたし、俳優座でも千田是也(※14)さんほか、一流の役者や演出家に会ってきましたけど、このときほど感動したことはなかった。越路大夫さんには、ほかにもいくつかご指南いただいたんですけど、本当にすべてが金科玉条。忘れられない言葉として残っています」

(※13)『壺坂霊験記』:明治時代に作られた浄瑠璃の演目。本文のシーンのあと、沢市はこのまま生きていてもお里の足手まといになるだけと、谷に身投げしてしまう。それを知ったお里も悲しみ、後を追うように谷へ身投げする。しかし、観世音菩薩が奇跡を起こして2人は生き返り、沢市の目も見えるようになるという結末を迎える。

(※14)千田是也(せんだ・これや):日本の俳優、演出家。1944年に俳優座を創立。同座代表を務めるなど、戦後の新劇界を牽引(けんいん)する存在として活躍。舞台、映画を中心に多数の作品に出演している。1994年没。

羽佐間さんほどのベテランになってもご自身の吹き替えに満足することなく、落ち込むなんて意外でした。さらに技術を高めようと日々アップデートしている姿にも頭が下がります。次回、最終話(第4回)では、声優業界の変化や若い声優との接し方などについて語っていただきます。

◎第4回:羽佐間道夫さん#4「山寺宏一は陰で相当努力している、林原めぐみは吹き替えも抜群にうまい」(11月13日18時公開予定)

(取材・文/キビタキビオ)

《PROFILE》

羽佐間道夫(はざま・みちお) 1933年、東京都生まれ。声優・ナレーター事務所ムーブマン代表。舞台俳優を志して舞台芸術学院に入学。卒業後、新協劇団(現・東京芸術座)に入団した。その後、おもに洋画の吹き替えの仕事から声優業に携わるようになり、半世紀以上に渡り第一線で活躍。『ロッキー』シリーズのシルベスター・スタローンほか、数々の当たり役を演じている。アニメーションやナレーターも多数こなす。2001年に第18回ATP賞テレビグランプリ個人賞(ナレーター部門)、2008年に第2回声優アワード功労賞、2021年には東京アニメアワードフェスティバル2021功労賞を受賞。自らプロデュースし、人気声優も出演するイベント「声優口演」の開催を15年にわたり続けている。