演劇とは、観客にダイレクトな気づきや感情をもたらすバーチャルリアリティだ。舞台があり、装置が並び、役者が立つ。役者はキャラクターを演じ、喜怒哀楽を表し、生身の肉体からほとばしるエネルギーは観客一人ひとりの眼前に迫ってくる。役者だけでは成立しないのが演劇の特徴であり、舞台と地続きになって存在する客席があり、そこに観客が座って劇を鑑賞することで初めて成り立つ空間である。

King Gnuの音楽は演劇だ、と考える。彼らが人生について歌うとき、役者が語る即興の台詞のような、どこかドラマティックで物語を感じさせるような表現をしているからだ。そんな音楽を作り上げている彼らのアーティスト写真には、劇場の客席に座り撮られた1枚がある。舞台ではなく客席、という部分にさまざまな思惑を巡らせることのできる、印象的な写真だ。

King gnuが魅せる「観る音楽」

King Gnuと演劇、というテーマについて語るとするならば、彼らの作品のどこに演劇の要素があるのかを最初に明示したい。日本の伝統的な劇といえば歌舞伎や能などが浮かぶが、2020年に2ndシングルとしてリリースされた『三文小説/千両役者』の『三文小説』を聴いてみると、曲の冒頭、箏(こと)に似た音が流れる。箏は舞と融合した音楽として長い歴史を持つ、雅楽で用いられる楽器であり、古来より舞台上で演奏されてきた。

続いて歌詞に注目してみると、本作の主人公は自らの人生を「駄文」「三文芝居」(※)と、取るに足らないものだと形容している。自分の人生をもし物語にたとえたならば、と、主人公の胸中と線引きされ語られる言葉は、他者の人生を追体験することのできる「観劇」という、音楽を聴く行為とは異なる体験をリスナーにもたらす。

※三文芝居:三文ほどの価値しかない程度の低い芝居。現在ではその意味が転じ、馬鹿げた行為や、底の浅い行動・言動のことも指すように。

そして己を小説化し、駄文だといなしながらも「書く=生きる」ことを放棄せず、“僕”は“君”と共生することを選ぶ。

《怯えなくて良いんだよ そのままの君で良いんだよ 増えた皺の数を隣で数えながら》※『三文小説』より

肩をすり寄せ、《君》に皺(しわ)が増えても慈愛の瞳で見つめながら生きるという思いが込められた歌詞からは生身の人間の体温を感じられ、歌舞伎に登場する庶民の世相風俗や義理人情を題材とした世話物の男女を彷彿(ほうふつ)とさせる。アートワークからミュージックビデオ、イントロに一瞬だけ入るエッセンスすべてを包括して、「観る」音楽という新たな境地を開拓する彼らの類まれなセンスとバイタリティは、作品すべてに通じる魅力だといえるだろう。

ときには観客、ときには演者として表現される「物語としての人生」

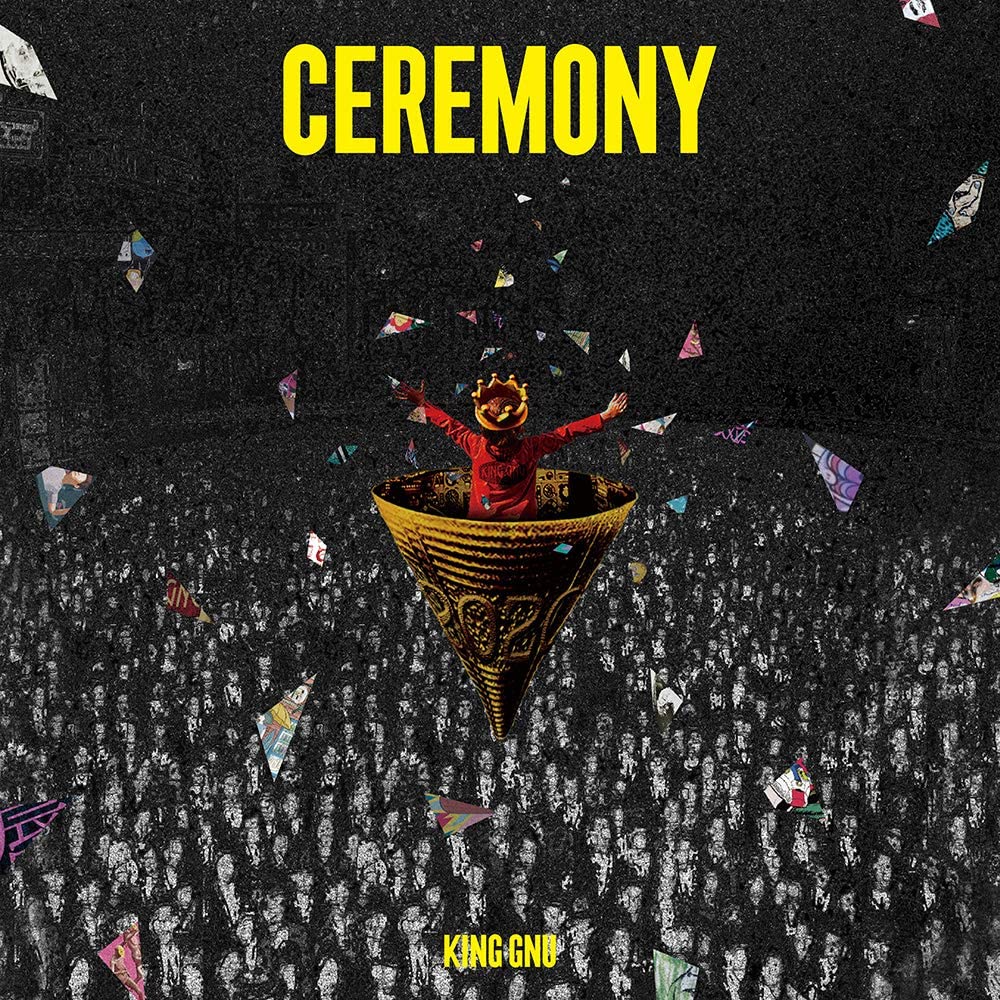

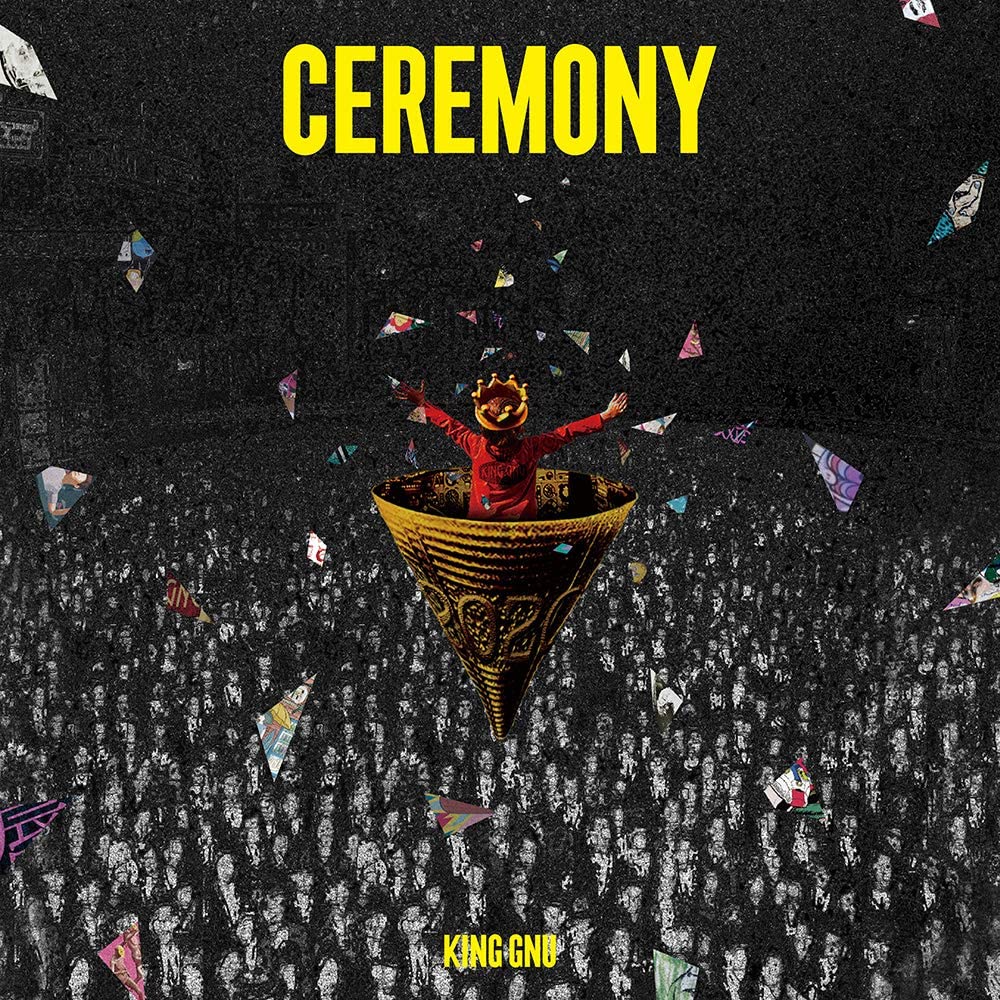

King Gnuが描く劇としての人生は、彼らが2020年にリリースした3rdアルバム『CEREMONY』でも表現されている。

5月20日・21日に大阪、6月3日・4日に神奈川の2都市で行われる初のスタジアムライブツアー「King Gnu Stadium Live Tour 2023 CLOSING CEREMONY」でも歌われる本アルバム。イントロ(アルバムの1曲目)には『開会式』と名付けられたインスト(ボーカルなしの音楽)が置かれ、歓声に交じるオーケストラのチューニングに似た旋律からファンファーレへと移っていく。

中盤には『幕間』という名の、こちらもインストで、幕間の物語性を帯びない音の連なりを挟み込み、そこから拡声器を使い、メッセージを発信する力強さを体現した 『飛行艇』へと向かっていく。

終盤には『檀上』と記された、人の一生をまるで演劇を観るかのごとく俯瞰(ふかん)した歌詞の楽曲が登場。King gnuはしばしば、人生という劇を演じる役者を檀上に立たせ、客席から見つめる姿勢をとっている。そして、アルバムの最後は『開会式』と対になった『閉会式』で締められる。

ときには観客、ときには演者になって表現する物語としての人生が、アルバム『CEREMONY』には内包されている。生きている役者が演じる限り、劇というものはひとつたりとも同じものがない。舞台を観ている私たちにも、檀上で楽曲を作り上げる彼らにも、降りかかる出来事の一寸先も想像できないという爆発的な高揚感を乗せて、King Gnuの音楽はどこまでも高らかに鳴り響く。

演劇というのは目の前で起こっていることを肉眼で見られるという点で、非常に解像度の高い芸術である。彼らの音楽がリスナーの心に届くのは、まさに演劇と同じように、まるでその場にいるかのようなライブ感で、リアリティを帯びた音楽によって人々を慰撫(いぶ)し鼓舞(こぶ)するという理由にあるのではないだろうか。

音楽の新たな側面を提示し続けるKing gnu

音楽とは聴くものである、という常識を斬新な表現方法で覆(くつがえ)してみせたKing Gnuの力は、もはやひとところに留まらない。舞台を通して、どこまでもキャパシティを抱えられる空間へと広がっていく。「観る」「観られる」という、演劇において基本となる構図の美しさを改めて再確認させられると同時に、そこから生まれるエネルギーは、まっすぐな言葉とともに人々を苦悩の淵(ふち)から救い上げる。

観劇と音楽とで得られた体験というのは別物のようでありながら、心の奥深くに響いてくるものは等しく大きい。音楽に必要なのは耳だけではない。五感すべてを使って、ときには頭の中に具体的な像を思い浮かべながら、自分の人生を思い返し聴くのが音楽という無形の芸術だ。King Gnuはそんな音楽に無限の可能性を見出し、表現することによって、音楽の新たな側面を提示し続けてくれる。

限定された域を越え、私たちの心にまで届くKing Gnuの楽曲たち。「観る」音楽に触れ、感じられた今、私たちの生き方はどう変わっていくだろうか。人間らしい感情を抱き、人生という舞台を生きていってほしいという優しさを、彼らは身をもってして示してくれたのではないかと感じる。

(文・安藤エヌ/編集・FM中西)