私たち日本人にとって、もはや漫画は生活の一部。もう個人的には電気、ガス、水道といったインフラレベルで「漫画」が存在していると思っています(暴論)。

この企画では、そんな漫画カルチャーはどうやって進化してきたのかを、ざっくばらんに楽しく見ていきます。前回はキャラ、コマ割り、吹き出しといった漫画の基本フォーマットが生まれた明治・大正期について紹介しました《【激動の漫画史〜明治・大正編〜】コマ割りやキャラクターはどうやって生まれたの?》。もともと「絵画」のジャンルの1つだった漫画にセリフがついて、だんだんと今の漫画に近づいてきた時代ですね。

第3回は100〜80年前くらいの昭和初期から戦中、戦後の漫画カルチャーを見てみましょう。いよいよ神様・手塚治虫が登場します。手塚はいったい漫画の何を変えたのでしょうか。

革命を起こした「のらくろシリーズ」

前回の記事でお伝えした通り、明治・大正期には「新聞4コマ」がヒットしまくります。社会面の左上の隅で、ゆるーく世情を描いているやつです。お父さんが「あの新聞4コマを読みたいから、わが家は朝刊を契約します」と高らかに宣言する、という現象が各家庭で起きていたっていうから驚きですね。

ただ、当時すでに『日本少年』や『少年倶楽部』『少女倶楽部』といった漫画雑誌もありました。昭和初期に入ると、こうした雑誌連載の漫画で異例のヒット作が出てきます。

それが、『少年倶楽部』で1931年から連載が開始された『のらくろ』。1987年にテレビ版でリメイク放送されていたので「あ、こいつ見たことある!」って方も多いでしょう。

作者は田河水泡さん。この人スゴくて、もともと美術学校卒で前衛芸術を勉強していたけど、途中から新作落語を書き始めるという、とんでもない経歴の持ち主。つまり、絵も文章もできるスーパーマンなんですね。

そんな田河さんが「男子が好きなものを描こう」と「犬&戦争ごっこ」を組み合わせて作りあげたのが『のらくろ』でした。ちなみにキャラクターデザインは、駄菓子店の10円ガムでおなじみ「フィリックス・ザ・キャット」から着想を得ています。

『のらくろ』は当時では珍しい「数ページの内容がある漫画」です。明治・大正期には多くても9コマくらいが限界でした。一方で『のらくろ』は、基本的に4ページのストーリーで描かれます。大正時代までは、漫画はその名が表す通り「絵(画)」が重視されていましたが、この昭和初期あたりからは、「ストーリー」も重視され始めるのがポイントです。

のらくろシリーズは『のらくろ二等卒』というタイトルでスタート。当時、日本の兵役が2年だったので「最初はドジだったのらくろが、2年後に手柄を立てて除隊する」というストーリーを想定していたそうです。だから、連載は2年で終わるはずでした。

しかし、これがめちゃめちゃヒットします。その結果、連載を止められなくなり、最終的にのらくろは、ものすごく仕事ができるワンちゃんになり「のらくろ大尉」まで昇進するという、いわゆる“島耕作スタイル”で連載が続くんです。

のらくろが、どれだけ人気だったか。ひと言で言うと「小学生のいるところにのらくろあり」みたいな状況だったとのことです。全国の書店前には、のらくろの幟(のぼり)が立ち、店内ではレコードがかかり、鉛筆・消しゴム・筆箱といったあらゆる文房具には、のらくろの顔がプリントされ、「のらくろすべり台」という遊具までできたらしい。

国が一匹のワンちゃんを中心に回るというハンパない状況は、もう「生類憐みの令」以来でしょう。ちなみに、手塚治虫も幼いころに、のらくろを模写していたそうです。

また、この状況に目をつけたのが『少年倶楽部』とは別の出版社。「動物漫画が売れるぞ」ということで、戦前にはほかの出版社からも、やたら動物モチーフのキャラクター作品が乱立しました。

今で言うと、『鬼滅の刃』を受けて「うちでも鬼を描きましょうよ。やっぱ時代は鬼っすよ」みたいな。「いや、安直すぎるだろ」とツッコみたくなりますが、実際「のらくろフォロワー」的な作品からもヒットが出るんですね。

『のらくろ』人気が高まっていた1930年代前半、日本はだんだんと戦争に向かっていきます。特に出版業界というのは「日本軍に不利なこと書くなよ~」と軍部ににらまれていたわけで、「ワンちゃんが大尉を務めている漫画」なんて、もうぶっちぎりでアウト。それで、設定的に退官せざるを得なくなります。

で、除隊後に満州を開拓しに行く『のらくろ大陸行』(のちに『のらくろ探検隊』)としてリニューアルするのですが、結局「貴重な紙資源をギャグ漫画に割くな」と怒られてしまい、1941年に連載終了となってしまいます。

なんだか悲しい結末のように見えてしまいますが、戦後にのらくろはカムバックします。最終的には戦地から戻って、悠々自適に喫茶店のマスターをするんですね。このあたりの設定のリアリティがすてきすぎる。

戦争中に軍事利用されるキャラクター・フクちゃん

1930年代は、新聞4コマがまだまだ大人気なのも特徴です。「あの新聞4コマ、面白いらしいぜ」と話題になって発行部数が倍になる、みたいな時代でした。

なかでも1930年代後半は横山隆一作『江戸っ子健ちゃん』が人気で、特に、主人公の健ちゃんよりも、登場キャラクターのフクちゃんが愛されていました。それで、スピンオフ的な感じで1936年に『養子のフクちゃん』が東京朝日新聞の夕刊でスタートします。

「フクちゃんシリーズ」は改題しながら終戦間際まで連載されました(途中、作者が従軍したため一時中断)。ほとんどのらくろと入れ替わるようなタイミングで、国民的なキャラクターになるんですね。

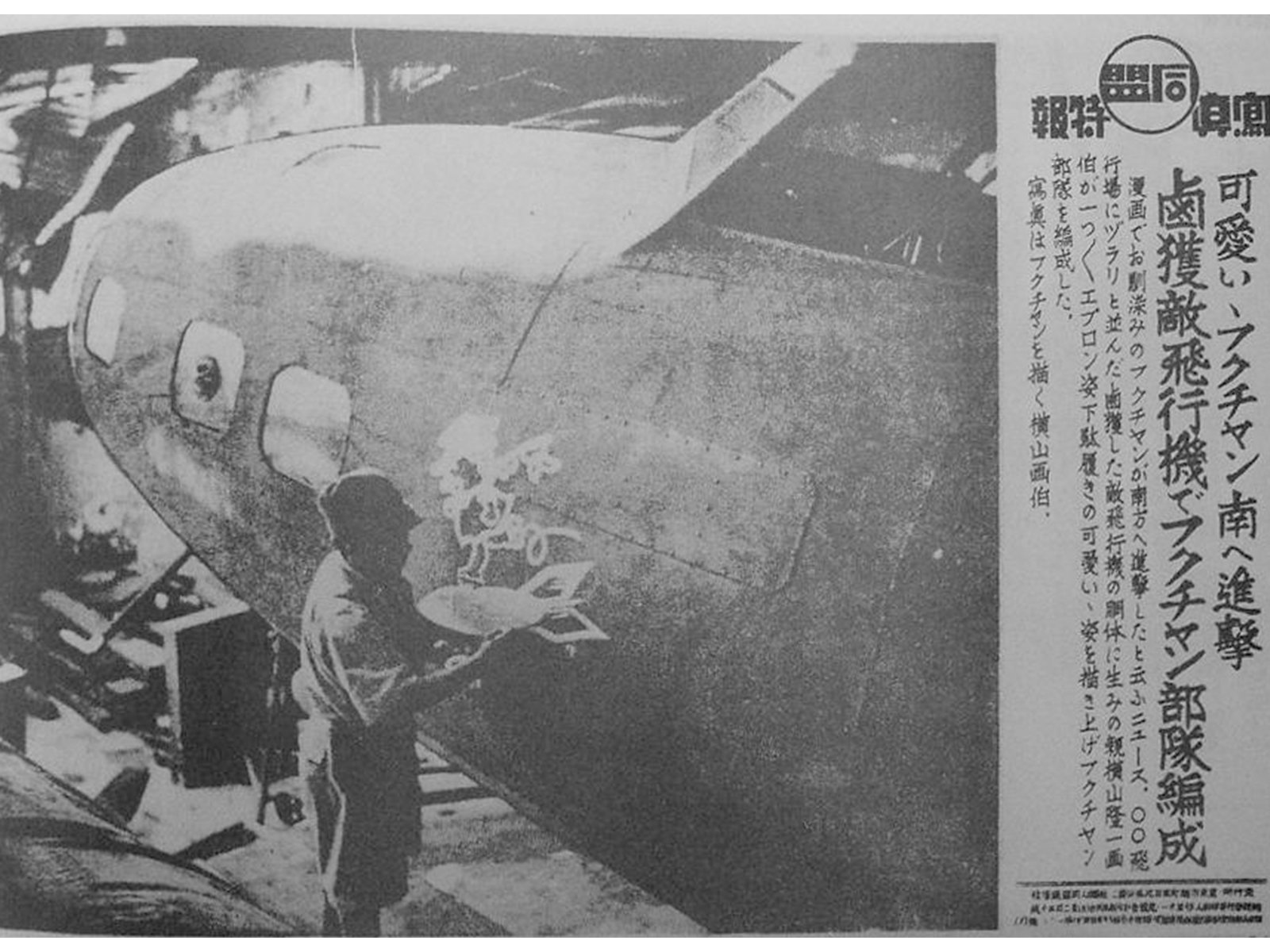

のらくろと違ってフクちゃんは、戦争に入るとめっちゃ軍事利用されます。見た目は、ただの超かわいい男の子なのに、『フクちゃんの潜水艦』や『フクちゃん奇襲』という、ちょっと過激すぎるタイトルのアニメ映画が作られるんです。ちなみに、ジャワ島で敵軍から奪った飛行機に横山さんがフクちゃんを描くこともありました。

写真にあるように、「可愛いフクチャン南へ進撃」という見出しが強烈ですね。今考えたら完全に狂気の沙汰ですが、当時はなんせ、総力戦でした。漫画家が軍部に逆らっては生きていけない時代だったんですね。つまり、フクちゃんは国民の士気を高められるくらい、影響力のあるキャラクターだったわけです。

「戦争士気を高めるため」アニメの制作技術が向上

そんな戦争下の漫画の状況について触れておきましょう。戦時中、出版物はすべて軍部チェックが入るわけですから、出版業界はとんでもなくつらい時代です。そんななか、漫画に比べて技術を高めていったのは「アニメーション」でした。

大正時代〜戦前の時代にもアニメ作品はありました。ちなみに1920年代くらいから、海外のアニメーションではセルロイド版に絵を描く「セルアニメ」が主流でした。ただ、戦前の日本ではセルロイドが高価だった。なので、個人や少人数の工房で作られる戦前の日本アニメには、主に切り絵や影絵が使われています。

それが戦時中にセルアニメが増えていき、アニメ自体の技術が高まっていきます。軍部主導なので膨大な予算があり、セル画を購入できたんです。このあと、1990年代にデジタルアニメが普及するまで約50年のあいだ、セルアニメが主流になります。皮肉なことに、その制作技術が高まる最初のきっかけは「戦争士気を高めるため」だったんですね。

アニメは軍部が予算をつぎ込むくらい、めちゃくちゃ影響力の強いメディアだったんです。ディズニーでも、ドナルド・ダックが日本兵をボッコボコにする、みたいな作品を作らされていたり……。

海軍省の依頼で松竹が製作した長編アニメーション『桃太郎 海の新兵』は、そんなディズニーの映像を参考に作られた作品です。10代だった手塚治虫がこの作品を見て「日本でもこんなに高いクオリティのアニメを作れるのか」と感涙したといいます。

太平洋戦争から約80年、ディズニー映画が日本で大人気になったり、日本のテレビアニメを海外の人が絶賛したりするのを見ると、反動で「戦争の怖さは人を傷つけることだけじゃないな」と素直に思います。

戦争から派生した作品によって、個人の思考や常識が変わってしまうのが恐ろしい。「嫌いな人」が何億人も生まれてしまう。そして、目的達成のために暴力的な作品を肯定してしまうようになる。恐ろしいですよね。

反対に、戦時中の作品を見ると「よし、人に優しくあろう」とも思えます。優しくなりたいときは『アンパンマン』みたいな優しさMAXの作品を体験するのもいいですが、戦時中のプロパガンダアニメを観るのもおすすめです。

終戦後、一気に元気になる漫画業界

1945年8月、戦争もやっと終わり、平和が訪れます。そこで人々が求めたのは、もちろん第一にごはん。そりゃそうです。ただ、同じくらい「読み物」を求めたというから、日本人の本好きは相当なものですね。

そこから「出版物であれば何でも売れる」といわれるほど、出版業界は一気に元気になります。戦時下は203社だった出版社は、1948年には4581社まで増えて、あらゆる雑誌が急増するのです。

漫画も同じで1946、47年にたくさんの雑誌が創刊されます。なかでも、戦後の漫画業界の発展に貢献した雑誌として紹介したいのが、漫画・小説なんかを載せていた『漫画少年』です。『漫画少年』では「読者からの作品投稿コーナー」を設けました。そして、入選したら掲載するという、今ではどの漫画誌もやっている手法をいち早く取り入れました。

その投稿欄に実際に応募したメンツがとにかくすごい。以下のように、昭和を代表するクリエイターが勢ぞろいなんです。

平成生まれの私ですら興奮します。なんというか、悟空と炭治郎とキューティーハニーとキン肉マンとエレン・イェーガーが、実は同じジムで筋トレしていた、みたいな。「なにそのジム、ヤバいじゃん」ってなりますよね。それが『漫画少年』の読者投稿コーナーだったんです。

漫画の神様・手塚治虫の登場

出版業界がにぎわい始めた1946年、4コマ漫画『マアチャンの日記帳』でデビューしたのが神様・手塚治虫です。ここが漫画の歴史においての超転換期で、よく「手塚以前、手塚以後」とも形容されます。

彼は現在の大阪府・豊中市で生まれ、5歳で兵庫県・宝塚市に引っ越します。幼いころから、あらゆるコンテンツに囲まれた時間を過ごしていたそう。家には漫画や絵本があり、自宅の映写機でチャップリンやディズニーアニメを見ていました。1人で映画館に行ってアニメ作品を見たり、母に連れられて宝塚歌劇を観たりして過ごしたそうです。

そんな彼は18歳で最初期の傑作『新宝島』(当時は『新寶島』)を書きおろします。この作品は当時の小学生にとんでもない衝撃を与えました。藤子不二雄、赤塚不二夫、松本零士などのそうそうたる漫画家が『新宝島』を読んで漫画家を志したくらいで、藤子不二雄は「(冒頭)に2ページ、車が走っているシーンがあるだけで、なんでこんなに興奮させられるんだろう」と当時を振り返っています。

実は、『新宝島』は原作者の酒井七馬の手が大幅に加えられたため、手塚自身は納得がいかない部分もあったようですが、それでも画期的な世界観は、世間の子どもたちを魅了したんですね。

じゃあ、いったい何がめちゃめちゃすごかったのか。手塚治虫は、それまでの漫画の何をアップデートしたのか。この点については論者によって、結構ばらつきがあります。ここでは、あくまで私が感じる「手塚の漫画革命」について紹介していきましょう。

『新宝島』は200ページほどの単行本として出版されました。まず、これが当時においては、とんでもない革命です。なんてったって、それまでは数ページの漫画しかなかったんですから。

戦前に『のらくろ』と並ぶほど人気だった漫画『冒険ダン吉』の作者・島田啓三は、手塚から『新宝島』を渡されて「いやいや、この漫画は8ページで済むぞ。こんな大長編は邪道で、これが流行(はや)りだしたら、私の出る幕はなくなる」と酷評したそうです。

今では長編の単行本はスタンダードですが、当時は16ページ描くだけで「長編」といわれていました。そんななか、12倍以上のページ量の漫画を出したわけです。ハンパないですよコレは。

漫画のボリュームがここまで増えると何ができるのか。「ひとつひとつのシーンを映画のフィルムのように細かく描ける」んです。とはいえ「手塚治虫が最初に映画の表現を漫画に取り入れた」というわけではなく、それまでの漫画や紙芝居の時代から、映画的なスピード感や躍動感はありました。

ただ長編にすることで、より表現に余裕が出る。すると、より細かく「時間の進み方」とか「見せ方」を映像に近づけられる。ここに手塚治虫の発明があるんだと思います。

例えば、新装版『新宝島』は主人公のピートくんが、途中で犬をひきそうになりながら船着き場まで車を走らせるシーンから始まります。そのシーンでなんと8ページも使うんですね。

コマごとに寄ったり引いたり、一人称になったりと、構図がころころ移り変わる。カメラアングルや、登場人物の動き方、コマの使い方などの随所に読者をひきつける仕掛けを施しています。これはページ数に余裕があるのもそうですが、手塚治虫が積極的に映画表現を漫画に取り入れていたのも理由の1つでしょう。当時の漫画としては、ものすごく斬新でした。

そして、先述した通り、彼は母に連れられて宝塚歌劇団をしばしば見ていました。宝塚からも影響を受けていて、例えば彼の人気作品『リボンの騎士』の主人公・サファイヤは、宝塚の男役からヒントを得ています。ちなみに『リボンの騎士』は日本のストーリー少女漫画の第1号であり、最初に「瞳に星を描く表現」をした作品でもあります。

手塚は大学時代に演劇部に入って役者をするほど演劇好きです。「悲劇的な幕切れの漫画を描いたのは私が初めてだと思う」と手塚自身が自負しています。それまでの漫画はざっくり言うと「面白おかしく読めるもの」だったんですね。そこにアンハッピーエンドの漫画を取り入れることで、「ストーリーの型」をより広げたというのも大きな変化でした。

ディズニーを参考にした「球体」のデザインとコミカルな動き

また、手塚治虫は「漫画のキャラクターデザインのフォーマット」を決めていました。

その背景にあったのが「ディズニーアニメ」です。手塚治虫はディズニーキャラクターのデザインを「球体の集合」としてとらえたんですね。「アニメーションを滑らかに見せるとともに、立体感を出すために球を基調にしているんだ」ということに気づきます。

手塚は「オタマジャクシは球体に尻尾がついただけのシンプルさが可愛い。一方で、ミミズは線状であるだけであり球体がないから可愛くない」といいます。ディズニーキャラクターを観察するなかで「球体にこそ『可愛いデザイン』の秘密が隠されていること」に気づくんですね。

そのため手塚は、ディズニーキャラクターを参考に漫画キャラクターを作りました。例えば『鉄腕アトム』の2本のツノはミッキーマウスの耳からきていますし、指は4本しか描かれていません。また、お茶の水博士は『白雪姫』のこびと・グランピーがモデルとされています。

ただ、手塚漫画はキャラクターデザインだけではなく、「キャラの動きや表情」も重要な要素です。それまでのキャラクターが無表情で棒立ちだったというわけではないですが、手塚漫画は、特にどのコマもキャラクターの表情とアクションが派手です。

例えば『ジャングル大帝』のレオは、いつも四足歩行ですが、喜怒哀楽を表現するときは直立するときがあります。また、車が急いで走るとき汗をかいたりします。これも表現技法の1つですよね。

手塚の描くキャラクターの躍動感は、それまでの漫画とはまったくレベルが違った。読者が「なぜか数コマを見るだけでワクワクする」と感じる理由の1つは、ここにあるといっていいでしょう。

手塚治虫の「新しいものは何でも取り入れる精神」で漫画が進化

このほか手塚治虫が当時の漫画にもたらした功績は、本当に数えきれません。専門家によって解釈の違いはあれど、ストーリー、絵の描き方、展開、見せ方など、漫画を大幅にアップデートしたのは、間違いなく手塚でした。

その背景には、手塚が「とにかく常に新しいものを作ろう」と考えていたことがあります。彼は映画やアニメ、演劇、小説、といったほかの分野のコンテンツでも「面白い」と思った表現は何でも漫画に取り入れていくんですね。

先述したように映画的手法、演劇的見せ方は手塚以前にもありました。しかし映像、アニメ、演劇などの技法が見事に組み合わさった結果、「まったく新しい描き方の漫画」が誕生した。そして、そのスタイルは令和の漫画にも根底に残っているわけです。

まさに「手塚以前、手塚以後」といわれるほど、ここから漫画の表現技法はフォーマットは進化をしていきます。

また、もう1つ、手塚治虫がやった偉業として「知識やテクニックを後進に伝えたこと」が挙げられます。

その舞台となるのが、手塚が1953~54年に住んでいた東京都・豊島区の「トキワ荘」です。そこには藤子不二雄両氏、赤塚不二夫、石ノ森章太郎、寺田ヒロオ、水野英子といった手塚治虫に憧れを持つマンガ家が入居し、切磋琢磨(せっさたくま)しながら1960年代のマンガブームを牽引(けんいん)することになります。

次回はこの「トキワ荘メンバー」を中心に、1960年代の漫画の歴史について見ていきましょう。

(文/ジュウ・ショ)

【参考文献】

◎『手塚治虫=ストーリーマンガの起源』 (講談社刊)

◎『日本マンガ全史:「鳥獣戯画」から「鬼滅の刃」まで』(平凡社刊)

◎『日本の漫画本300年:「鳥羽絵」本からコミック本まで』(ミネルヴァ書房刊)

◎『「コミックス」のメディア史 モノとしての戦後マンガとその行方』(青弓社刊)