「ぬいぐるみ」と聞くと、どんなイメージを抱きますか? 小さな子どもの遊び相手、子どものおもちゃ……そんなふうに思ったことはないでしょうか。

子どもの頃を振り返ると、私も大人になればぬいぐるみから卒業するものとばかり思っていました。でも実際に年齢を重ねると、そうではないことを実感しています。ぬいぐるみとの関わり方が変わっても、心の支えになったり、大切な存在であることは変わらないのです。むしろ愛着が増している気さえすることもあります。

大人になっても胸をときめかせる「ぬいぐるみ」。前回は、老舗ぬいぐるみメーカー「株式会社サン・アロー」の代表取締役社長・関口太嗣さんを取材し、ぬいぐるみの歴史や変遷をひもときました。今回も関口社長にお話を伺いながら、私たち人間とぬいぐるみの関係について深掘りしてみたいと思います。

【第1弾:大ヒットぬいぐるみを多く手がける老舗メーカー「サン・アロー」社長が語る、知られざる“ぬいぐるみ史”】

ぬいぐるみは子どもにも大人にも寄り添う“友だち”や“家族”のようなもの

赤ちゃんが生まれたらぬいぐるみを贈る文化を持つ国があるように、日本でも幼い頃からぬいぐるみと一緒に過ごしてきた人は少なくないはず。「小さな子どもにぬいぐるみを贈るのは、“ぬいぐるみに友だちになってもらいたい”という思いがあるのかもしれません」(関口社長、以下同)。

サン・アローは1974年に設立したぬいぐるみメーカーとして、テディベアや動物のぬいぐるみ、アニメ映画のキャラクターなど、さまざまなぬいぐるみの企画製造、販売をしてきました。

「僕らメーカーは、ぬいぐるみが心の寄りどころになってほしい、子どもの友だちになってほしいという思いを持って、ぬいぐるみを作っています」

そもそも、ぬいぐるみと他のおもちゃとの違いはどこにあるのでしょう。

「ぬいぐるみには目と鼻があることが大きな特徴です。目と鼻が付けばもう、ぬいぐるみは“生きもの”になるのだと思います」。私も子どもの頃、ぬいぐるみの目を見て話しかけたり、やさしい顔に安心して抱きしめたりしていた記憶がよみがえります。サン・アローの企業理念には「ぬいぐるみは生きている」という言葉が掲げられていますが、まさにぬいぐるみが生きていると思えるからこそ、友だちという感覚で接することができたのかもしれません。

「ぬいぐるみ作りは、工場で機械を使いつつ、人の手も加わった“手作り”で成立しています。そのため、同じもの、同じ顔はひとつもありません。やわらかい生地に付ける目や鼻は、少しずれることでも表情や顔が変わります。ぬいぐるみが100個あれば、100個それぞれ、顔や表情は異なるのです。ですから、お店でぬいぐるみを買うとき、ご自分の好きなぬいぐるみをじっくり選べるのです」

お店でぬいぐるみを見比べるとき、どの子を連れて帰ろうか迷った経験のある人は多いのではないでしょうか。それぞれ個性があることで、ぬいぐるみへの愛が芽生え、生きているものと接する感覚が湧いてきます。関口社長はある資料を見せてくれました。

それは1995年に発生した、阪神・淡路大震災の被災地を伝える写真週刊誌『FOCUS』(新潮社刊)の記事。ぬいぐるみを抱えて一人ポツンと座っている女の子の姿がありました。

「たまたま阪神・淡路大震災に関する記事を目にしたのですが、そこに、わが社の大きなぬいぐるみを持っているお子さんの姿が写っていました。きっと不安な日々の中を、大事にぬいぐるみを持って過ごしていたのでしょう。ほかにもぬいぐるみを持って避難している子どもたちの様子が書かれていて、改めてぬいぐるみは友だちであり、大切な家族の一員なのだと感じました」

“ぬいぐるみの病院”から見えてきた大人のぬいぐるみ愛

「友だち」や「家族」として長く一緒に過ごしてきた人にとって、ぬいぐるみはかけがえのない唯一無二の存在です。破けても擦れても、愛情が変わることはありません。ただ、ぬいぐるみが傷んでいる姿には、「痛そう」「かわいそう」という思いもあふれてきます。こうしたぬいぐるみや家族のために、サン・アローが3年前に設立したのが「ぬいぐるみの病院」です。

「ぬいぐるみの修理は以前から行っていたものの、改めて3年前に“病院”という形で始めたのが、テディズ・クリニックです。持ち主とぬいぐるみとの大切な思い出を可能な限り残すことを大切に取り組んでいます」

ホームページをのぞいてみると、そこに広がっているのは本格的で夢いっぱいなぬいぐるみ病院の世界でした。サン・アローのぬいぐるみたちがドクターやナースとして登場し、治療内容や入院説明をする姿には思わずときめきます。

サン・アローが過去に発売したぬいぐるみを対象に、診療項目は基本診療のほか、内科や外科、眼科・耳鼻科、皮膚科など多数。まずは検査入院としてぬいぐるみを預かってさまざまな角度から診察し、治療方針や費用を決めていきます。保護者(持ち主)納得のもと入院治療が始まり、1〜2か月の入院を経て退院へ。愛情のこもった治療(修理)が施されるのです(※2022年8月26日現在、一時的に新規の申込み受付を停止中)。

テディズ・クリニックには、簡単な修理ですむものから、大掛かりなものまで、さまざまなぬいぐるみが持ち込まれています。「例えば……」と関口社長が見せてくれたのは、“退院したお友だち”の資料。治療したすべてのぬいぐるみのカルテで、写真や治療経緯などがまとめられています。

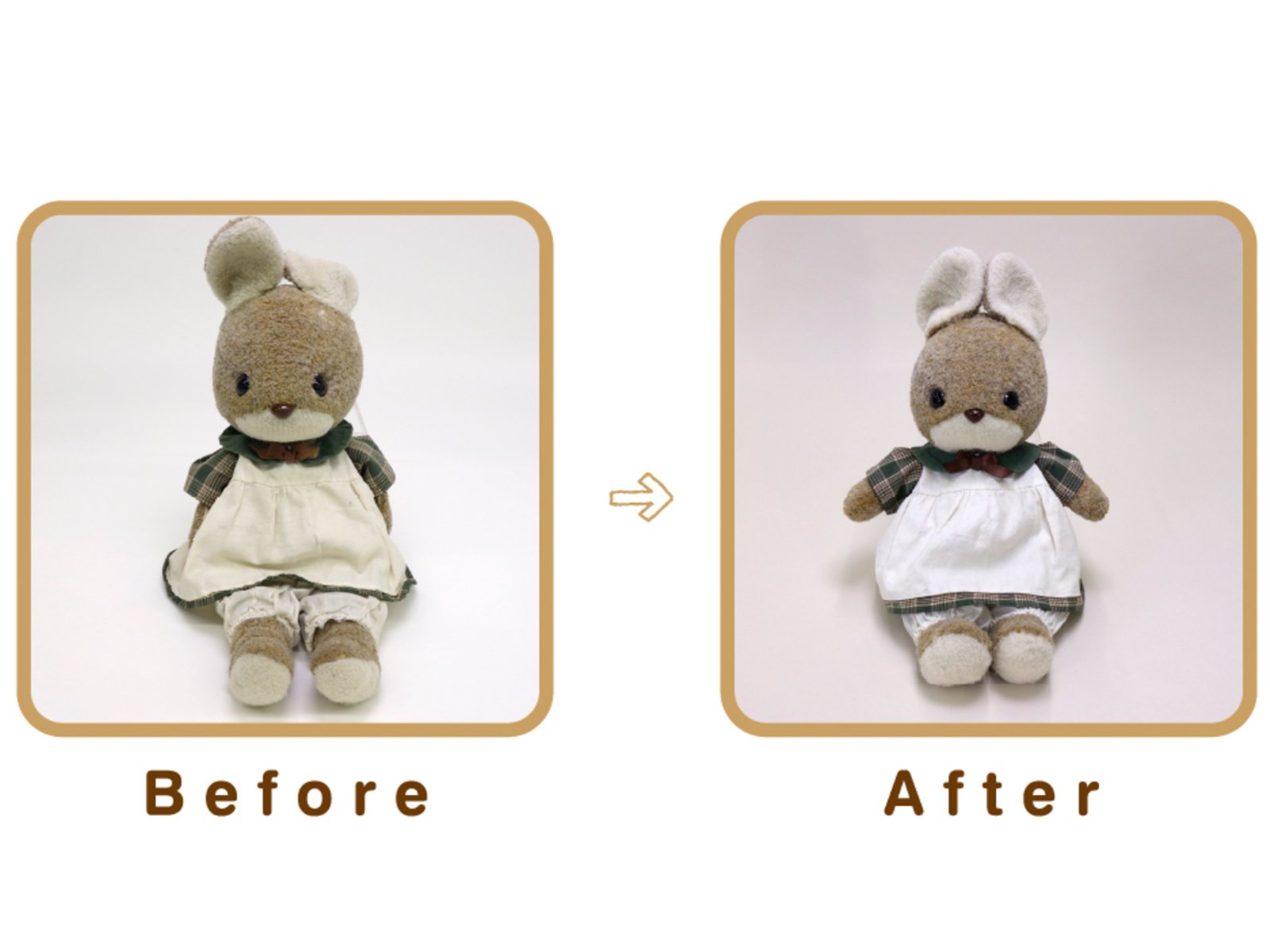

「例えばこのウサギのぬいぐるみは、ずいぶん前に販売されていたもので、耳をはじめ全身がペシャンコにつぶれていました。毛が抜けたりつぶれたりしているところは植毛し、破れて詰め物が出ているところは現代の素材を詰め直して、ふさぐ治療を行いました」

依頼の中には、耳が取れて生地が破れ、原形をとどめていないものもあったといいます。

「ぬいぐるみの修理で一番簡単なのは、生地をすべて変え、作り直してしまうことです。ですが、このテディズ・クリニックの治療ポリシーとして、ぬいぐるみとの思い出や愛着のある姿、雰囲気を残すために、可能な限り使用されている生地やパーツを残し、購入時の姿に戻す修理を行っているのです。

耳が取れて原形がなくなったぬいぐるみの場合、ここまで大事にされていたことを残しておきたい、という気持ちが強くなりますね。雰囲気や思い出を残すことを一番に、耳がないとかわいそうなので新しく耳を付け、生地は破れないように裏張りをして補強する対応をしています」

原形がなくなり、破けていたぬいぐるみは、ふわふわな毛並みと頑丈な生地をまとい、思い出はそのままに、新たに生まれ変わったようでした。ぬいぐるみの修理は、古くなったものをきれいにするだけではなく、再び家族と幸せに過ごせるようにすることなのです。

「ぬいぐるみの病院は、ぬいぐるみをずっとそばに置き続け、次の世代に渡してあげられる取り組みです。“ものを長く大切にする”という、ぬいぐるみメーカーができるわれわれなりのSDGsですね。お客様にぬいぐるみとの幸せな生活を送ってもらいたいという思いで続けています」

ホームページには「退院したお友だち」というコーナーがあり、ぬいぐるみの修理前と修理後の写真を見ることができます。「修理の依頼が圧倒的に多いのは、1982年に発売されたウサギとクマとイヌのぬいぐるみ『ラッキー・マック&サンディ』です」と関口さん。このラッキー・マック&サンディは、発売当時、一躍ブームとなったぬいぐるみで、発売して40年がたちました。

テディズ・クリニックを通して、長い間大切に持っている人が多いことを知り、ぬいぐるみがいかに愛されているかを実感した、と関口社長は話してくれました。

ぬいぐるみは心を落ち着かせ、部屋に温もりをもたらす

コロナ禍を経て、在宅勤務やおうち時間が多くなった今、ぬいぐるみとの時間も増えているのかもしれません。

「サン・アローでは、ぬいぐるみのほかにも、ティッシュケースといった“ぬいぐるみ雑貨”も手がけています。部屋を明るくしたい、温かくしたいという気持ちのあらわれか、手にするお客様が増えています」

関口社長も部屋にぬいぐるみを飾る気持ちは体験ずみ。

「僕は海外に行った際、サンプルとしてぬいぐるみを買うことがあります。そしてホテルの部屋で、ぬいぐるみを1個ずつ並べていくんです。殺風景なホテルの部屋にぬいぐるみを飾ったら、心が和むと言いましょうか、部屋に温もりが生まれ、心が落ち着きました。ぬいぐるみがあると、心が安らぎ落ち着いた生活ができるようになると思います」

ぬいぐるみを飾ると、せっかくだからと部屋をきれいにしたくなったり、おうち時間を充実させたくなったり、自分の暮らしにも少し変化が生まれてきます。抱きしめたりナデナデしたりすると、心が落ち着くことも。ぬいぐるみは見て触って、さまざまな楽しみ方があるのです。

「今、サン・アローではアパレルの素材なども取り入れ、さまざまなぬいぐるみ作りをしています。たとえば、ジーンズメーカーからデニム生地を買ってブランドとのコラボぬいぐるみを作ったり、コーデュロイ生地のぬいぐるみを作ったり。これからも縫製物として幅を広げていきたいと思っています」

ぬいぐるみというと、やわらかくふわふわした立体だと思っていました。同じぬいぐるみでも、生地が変わるだけでグンと大人っぽく見えてきます。

「ぬいぐるみを届けたいのは子どもたちだけではありません。サン・アローには、年齢層が高めの方に向けたシリーズも多くあります。洋服を着たぬいぐるみは今では当たり前にありますが、そのきっかけは、服が好きな人や年配の方にも買っていただきたいという発想からでした。人気の柄や素材を生地に取り入れるなど、新しい発想を形にして受け入れられ、今につながっているんです」

ぬいぐるみには、キャラクターものにノンキャラのものなど種類が豊富で、生地や素材も多様です。「ぬいぐるみは子どもだけのもの」と思われがちですが、関口さんのお話を聞き、服が好きな人やおしゃれな人、年配層まで、幅広く受け止められる存在であることを知りました。

ぬいぐるみとの思い出を大切にしながら、新しく生み出されているぬいぐるみの世界をのぞいてみませんか?

(取材・文/鈴木ゆう子)