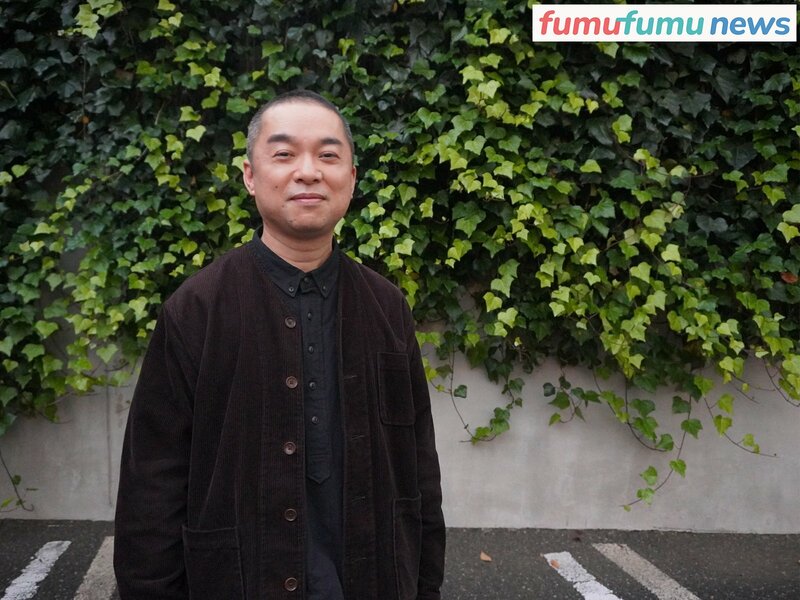

進学、就職、結婚、出産、子育て、教育、リタイア、介護、そして死──。生きるうえで見舞われるライフイベントにおいて、ときに私たちはさまざまな選択に迫られる。演劇ユニット・iakuを主宰する劇作家・演出家の横山拓也さんによる初の小説『わがままな選択』(河出書房新社)は、あらゆる価値観が交錯する現代社会において個人の「生き方」をめぐる問題に一石を投じる作品だ。

子どもを持たないという約束で結婚9年目を迎えた静生・沙都子夫婦に予期せぬ「妊娠」の兆候がおとずれる一方、腎臓の病気で入院している静生の母は穏やかに最期を迎える「尊厳死」を選ぼうとしていた。母のそばには、父の死後に親しくなった初老の男性がいるらしい。命をめぐる2つの問題に直面した静生は、妻や母ら家族とどのように向き合うのか──。

生まれ来る命・死にゆく命に対する葛藤を、より大きく

──この小説は「編集者のラブコールが実って生まれた」とお聞きしました。執筆にあたって選択肢はいくつかあると思いますが、なぜ新作ではなく数ある戯曲の中から『粛々と運針』を小説にしようと思われたのでしょうか?

新作を書くところから話はスタートしたんですが、あまりよいアイデアが出せなかった……というのが正直なところです。これまで書いてきた戯曲から何作か候補を考える中で、特に『粛々と運針』は小説にしたらおもしろそうだな、と。

──『粛々と運針』は初演(2017年)が連日満席になって、翌’18年には全国6都市で再演された横山さんの代表作ですよね。’22年には東京・パルコ劇場や、1000席を超える大阪・森ノ宮ピロティホールでも再々演されました。なぜ「小説にしたらおもしろそう」と感じたのですか?

過去に上演した演劇作品で取り扱った題材を、使い捨てにする必要はないのかなって。まだ掘り下げようがある。もう一度その題材について掘り下げるチャンスがあるなら、舞台ではない媒体ジャンルで実践すれば、戯曲執筆時に取材したこと以上の視点で取り組めるかもしれません。もともとの土壌があるからいろんなケースを想定して物語が進められるし、登場人物たちのやり取りや葛藤がより深く描けるのでは、と思いました。

──では小説の発端になった『粛々と運針』で、命をめぐる物語を書こうと思ったモチベーションからお話しいただいてもよろしいでしょうか?

もともと、僕がずっと演劇で書いている「命との距離感」や「人が如才なく振る舞えなくなってしまう瞬間」の延長線上に『粛々と運針』もあったと思いますね。加えて当時、40代を迎えた女性の生きづらさを目の当たりにして。子育てか芝居を続けるか迫られる芝居仲間の体験を聞いて、同世代が抱えるさまざまな葛藤を妊娠という「生まれ来る命」を通じて描こうと考えたんです。その対極にある「死にゆく命」も、尊厳死を希望する母と思い悩む息子という家族のあり方から書けそうだな、と。

──舞台『粛々と運針』ではふたつの家族に分かれていた「生まれ来る命」「死にゆく命」のエピソードを、小説『わがままな選択』執筆に際して一家族の物語に再構成した狙いは?

演劇では、予期せぬ妊娠に戸惑う夫婦と、尊厳死を望む母に戸惑う息子の2家族にまったく関係性はありません。初めはそれぞれの家庭が抱える問題について会話するさまを交互に見せるのですが、突然何の脈絡もなく両者が合体して時空を超える瞬間があるんです。それでふたつの家族が話し合いに混ざって、命や生死について議論を深めていく。それまでひとつの時間軸でストーリーを描き切る作品ばかり書いていたので、新しいチャレンジをしたくなって。

──観客の想像力を信じる、ダイナミックな演出に挑戦されたのですね。

でも小説にするとなったら演劇のままでは成立しない。そう感じて登場人物の相関図を整理しているときに、静生が舞台版の兄(母の尊厳死に悩む)と夫(妻の妊娠に困惑する)の役割を担えばよいのでは、とひらめいたんです。生と死にまつわる葛藤を、静生というひとりの主人公に抱えさせることでより大きな葛藤が生まれることを期待しました。